よむ、つかう、まなぶ。

【資料3】医薬品等の供給情報や生産要請等に関する運用 (17 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36723.html |

| 出典情報 | 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第9回 12/11)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

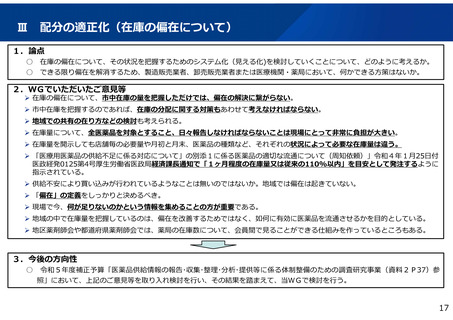

Ⅲ

配分の適正化(在庫の偏在について)

1.論点

○

○

在庫の偏在について、その状況を把握するためのシステム化(見える化)を検討していくことについて、どのように考えるか。

できる限り偏在を解消するため、製造販売業者、卸売販売業者または医療機関・薬局において、何かできる方策はないか。

2.WGでいただいたご意見等

在庫の偏在について、市中在庫の量を把握しただけでは、偏在の解決に繋がらない。

市中在庫を把握するのであれば、在庫の分配に関する対策もあわせて考えなければならない。

地域での共有の在り方などの検討も考えられる。

在庫量について、全医薬品を対象とすること、日々報告しなければならないことは現場にとって非常に負担が大きい。

在庫量を開示しても店舗毎の必要量や月初と月末、医薬品の種類など、それぞれの状況によって必要な在庫量は違う。

「医療用医薬品の供給不足に係る対応について」の別添1に係る医薬品の適切な流通について(周知依頼)」令和4年1月25日付

医政経発0125第4号厚生労働省医政局経済課長通知で「1ヶ月程度の在庫量又は従来の110%以内」を目安として発注するように

指示されている。

供給不安により買い込みが行われているようなことは無いのではないか。地域では偏在は起きていない。

「偏在」の定義をしっかりと決めるべき。

現場で今、何が足りないのかという情報を集めることの方が重要である。

地域の中で在庫量を把握しているのは、偏在を改善するためではなく、如何に有効に医薬品を流通させるかを目的としている。

地区薬剤師会や都道府県薬剤師会では、薬局の在庫数について、会員間で見ることができる仕組みを作っているところもある。

3.今後の方向性

○

令和5年度補正予算「医薬品供給情報の報告・収集・整理・分析・提供等に係る体制整備のための調査研究事業(資料2P37)参

照」において、上記のご意見等を取り入れ検討を行い、その結果を踏まえて、当WGで検討を行う。

17

配分の適正化(在庫の偏在について)

1.論点

○

○

在庫の偏在について、その状況を把握するためのシステム化(見える化)を検討していくことについて、どのように考えるか。

できる限り偏在を解消するため、製造販売業者、卸売販売業者または医療機関・薬局において、何かできる方策はないか。

2.WGでいただいたご意見等

在庫の偏在について、市中在庫の量を把握しただけでは、偏在の解決に繋がらない。

市中在庫を把握するのであれば、在庫の分配に関する対策もあわせて考えなければならない。

地域での共有の在り方などの検討も考えられる。

在庫量について、全医薬品を対象とすること、日々報告しなければならないことは現場にとって非常に負担が大きい。

在庫量を開示しても店舗毎の必要量や月初と月末、医薬品の種類など、それぞれの状況によって必要な在庫量は違う。

「医療用医薬品の供給不足に係る対応について」の別添1に係る医薬品の適切な流通について(周知依頼)」令和4年1月25日付

医政経発0125第4号厚生労働省医政局経済課長通知で「1ヶ月程度の在庫量又は従来の110%以内」を目安として発注するように

指示されている。

供給不安により買い込みが行われているようなことは無いのではないか。地域では偏在は起きていない。

「偏在」の定義をしっかりと決めるべき。

現場で今、何が足りないのかという情報を集めることの方が重要である。

地域の中で在庫量を把握しているのは、偏在を改善するためではなく、如何に有効に医薬品を流通させるかを目的としている。

地区薬剤師会や都道府県薬剤師会では、薬局の在庫数について、会員間で見ることができる仕組みを作っているところもある。

3.今後の方向性

○

令和5年度補正予算「医薬品供給情報の報告・収集・整理・分析・提供等に係る体制整備のための調査研究事業(資料2P37)参

照」において、上記のご意見等を取り入れ検討を行い、その結果を踏まえて、当WGで検討を行う。

17