よむ、つかう、まなぶ。

【資料3】医薬品等の供給情報や生産要請等に関する運用 (4 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36723.html |

| 出典情報 | 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第9回 12/11)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

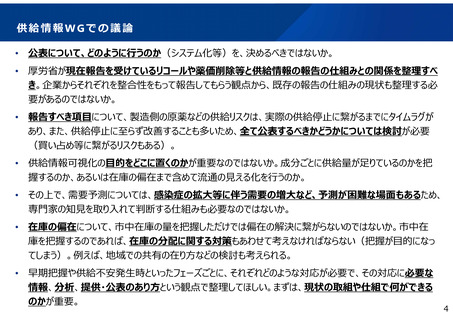

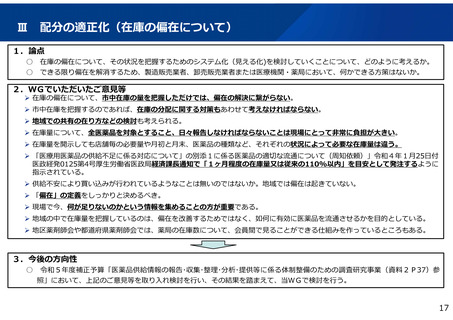

供給情報WGでの議論

• 公表について、どのように行うのか(システム化等)を、決めるべきではないか。

• 厚労省が現在報告を受けているリコールや薬価削除等と供給情報の報告の仕組みとの関係を整理すべ

き。企業からそれぞれを整合性をもって報告してもらう観点から、既存の報告の仕組みの現状も整理する必

要があるのではないか。

• 報告すべき項目について、製造側の原薬などの供給リスクは、実際の供給停止に繋がるまでにタイムラグが

あり、また、供給停止に至らず改善することも多いため、全て公表するべきかどうかについては検討が必要

(買い占め等に繋がるリスクもある)。

• 供給情報可視化の目的をどこに置くのかが重要なのではないか。成分ごとに供給量が足りているのかを把

握するのか、あるいは在庫の偏在まで含めて流通の見える化を行うのか。

• その上で、需要予測については、感染症の拡大等に伴う需要の増大など、予測が困難な場面もあるため、

専門家の知見を取り入れて判断する仕組みも必要なのではないか。

• 在庫の偏在について、市中在庫の量を把握しただけでは偏在の解決に繋がらないのではないか。市中在

庫を把握するのであれば、在庫の分配に関する対策もあわせて考えなければならない(把握が目的になっ

てしまう)。例えば、地域での共有の在り方などの検討も考えられる。

• 早期把握や供給不安発生時といったフェーズごとに、それぞれどのような対応が必要で、その対応に必要な

情報、分析、提供・公表のあり方という観点で整理してほしい。まずは、現状の取組や仕組で何ができる

のかが重要。

4

• 公表について、どのように行うのか(システム化等)を、決めるべきではないか。

• 厚労省が現在報告を受けているリコールや薬価削除等と供給情報の報告の仕組みとの関係を整理すべ

き。企業からそれぞれを整合性をもって報告してもらう観点から、既存の報告の仕組みの現状も整理する必

要があるのではないか。

• 報告すべき項目について、製造側の原薬などの供給リスクは、実際の供給停止に繋がるまでにタイムラグが

あり、また、供給停止に至らず改善することも多いため、全て公表するべきかどうかについては検討が必要

(買い占め等に繋がるリスクもある)。

• 供給情報可視化の目的をどこに置くのかが重要なのではないか。成分ごとに供給量が足りているのかを把

握するのか、あるいは在庫の偏在まで含めて流通の見える化を行うのか。

• その上で、需要予測については、感染症の拡大等に伴う需要の増大など、予測が困難な場面もあるため、

専門家の知見を取り入れて判断する仕組みも必要なのではないか。

• 在庫の偏在について、市中在庫の量を把握しただけでは偏在の解決に繋がらないのではないか。市中在

庫を把握するのであれば、在庫の分配に関する対策もあわせて考えなければならない(把握が目的になっ

てしまう)。例えば、地域での共有の在り方などの検討も考えられる。

• 早期把握や供給不安発生時といったフェーズごとに、それぞれどのような対応が必要で、その対応に必要な

情報、分析、提供・公表のあり方という観点で整理してほしい。まずは、現状の取組や仕組で何ができる

のかが重要。

4