よむ、つかう、まなぶ。

【資料1-2】医薬品等の供給情報や生産要請等に関する運用 (11 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37715.html |

| 出典情報 | 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第10回 2/6)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

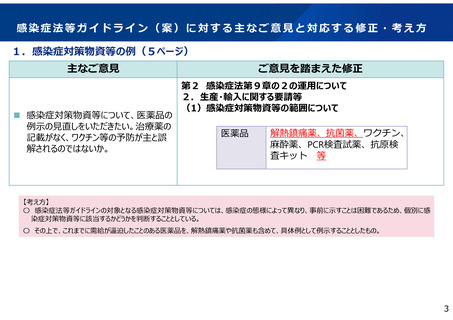

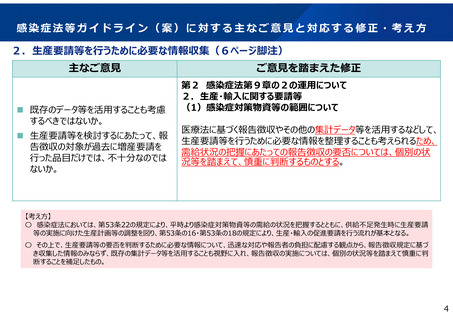

感染症法等ガイドライン(案)に対する主なご意見と対応する修正・考え方

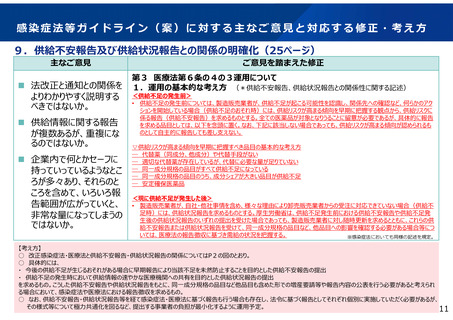

9.供給不安報告及び供給状況報告との関係の明確化(25ページ)

主なご意見

法改正と通知との関係を

よりわかりやすく説明する

べきではないか。

供給情報に関する報告

が複数あるが、重複にな

るのではないか。

企業内で何とかセーフに

持っていっているようなとこ

ろが多々あり、それらのと

ころを含めて、いろいろ報

告範囲が広がっていくと、

非常な量になってしまうの

ではないか。

ご意見を踏まえた修正

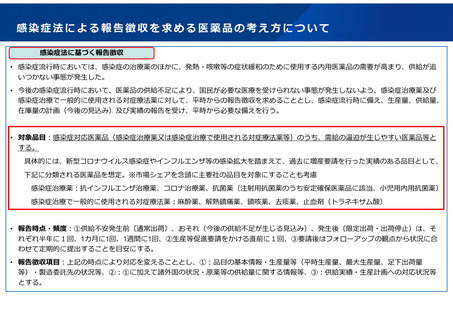

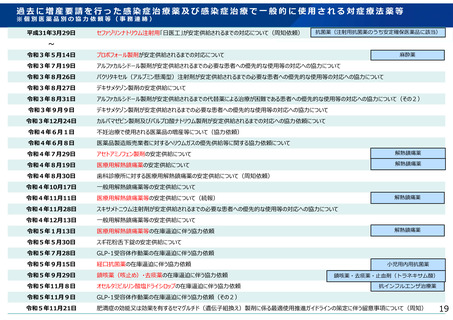

第3 医療法第6条の4の3運用について

1.運用の基本的な考え方 (*供給不安報告、供給状況報告との関係性に関する記述)

<供給不足の発生前>

• 供給不足の発生前については、製造販売業者が、供給不足が起こる可能性を認識し、関係先への確認など、何らかのアク

ションを開始している場合(供給不足のおそれ時)には、供給リスクが高まる傾向を早期に把握する観点から、供給リスクに

係る報告(供給不安報告)を求めるものとする。全ての医薬品が対象となりうることに留意が必要であるが、具体的に報告

を求める品目としては、以下を念頭に置く。なお、下記に該当しない場合であっても、供給リスクが高まる傾向が認められるも

のとして自主的に報告しても差し支えない。

▽供給リスクが高まる傾向を早期に把握すべき品目の基本的な考え方

― 代替薬(同成分、他成分)や代替手段がない

― 適切な代替薬が存在しているが、代替に必要な量が足りていない

― 同一成分規格の品目がすべて供給不足になっている

― 同一成分規格の品目のうち、成分シェアが大きい品目が供給不足

― 安定確保医薬品

<現に供給不足が発生した後>

• 製造販売業者が、自社・他社事情を含め、様々な理由により卸売販売業者からの受注に対応できていない場合(供給不

足時)には、供給状況報告を求めるものとする。厚生労働省は、供給不足発生前における供給不安報告や供給不足発

生後の供給状況報告のいずれの提出を受けた場合であっても、製造販売業者に対し随時更新を求めるとともに、これらの供

給不安報告または供給状況報告を受けて、同一成分規格の品目など、他品目への影響を確認する必要がある場合等につ

いては、医療法の報告徴収に基づき需給の状況を把握する。

※感染症法においても同様の記述を規定。

【考え方】

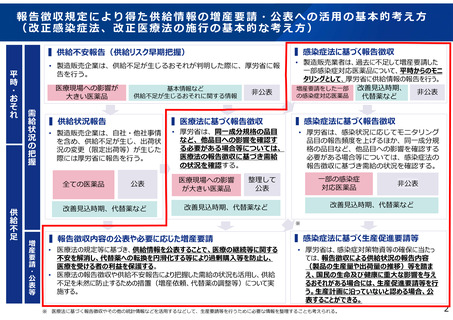

○ 改正感染症法・医療法と供給不安報告・供給状況報告の関係についてはP2の図のとおり。

○ 具体的には、

・ 今後の供給不足が生じるおそれがある場合に早期報告により当該不足を未然防止することを目的とした供給不安報告の提出

・ 供給不足の発生時において供給情報の速やかな医療機関への共有を目的とした供給状況報告の提出

を求めるもの。こうした供給不安報告や供給状況報告をもとに、同一成分規格の品目など他品目も含めた形での増産要請等や報告内容の公表を行う必要があると考えられ

る場合において、感染症法や医療法における報告徴収を求めるもの。

○ なお、供給不安報告・供給状況報告等を経て感染症法・医療法に基づく報告も行う場合も存在し、法令に基づく報告としてそれぞれ個別に実施していただく必要があるが、

その様式等について極力共通化を図るなど、提出する事業者の負担が最小化するように運用予定。

11

9.供給不安報告及び供給状況報告との関係の明確化(25ページ)

主なご意見

法改正と通知との関係を

よりわかりやすく説明する

べきではないか。

供給情報に関する報告

が複数あるが、重複にな

るのではないか。

企業内で何とかセーフに

持っていっているようなとこ

ろが多々あり、それらのと

ころを含めて、いろいろ報

告範囲が広がっていくと、

非常な量になってしまうの

ではないか。

ご意見を踏まえた修正

第3 医療法第6条の4の3運用について

1.運用の基本的な考え方 (*供給不安報告、供給状況報告との関係性に関する記述)

<供給不足の発生前>

• 供給不足の発生前については、製造販売業者が、供給不足が起こる可能性を認識し、関係先への確認など、何らかのアク

ションを開始している場合(供給不足のおそれ時)には、供給リスクが高まる傾向を早期に把握する観点から、供給リスクに

係る報告(供給不安報告)を求めるものとする。全ての医薬品が対象となりうることに留意が必要であるが、具体的に報告

を求める品目としては、以下を念頭に置く。なお、下記に該当しない場合であっても、供給リスクが高まる傾向が認められるも

のとして自主的に報告しても差し支えない。

▽供給リスクが高まる傾向を早期に把握すべき品目の基本的な考え方

― 代替薬(同成分、他成分)や代替手段がない

― 適切な代替薬が存在しているが、代替に必要な量が足りていない

― 同一成分規格の品目がすべて供給不足になっている

― 同一成分規格の品目のうち、成分シェアが大きい品目が供給不足

― 安定確保医薬品

<現に供給不足が発生した後>

• 製造販売業者が、自社・他社事情を含め、様々な理由により卸売販売業者からの受注に対応できていない場合(供給不

足時)には、供給状況報告を求めるものとする。厚生労働省は、供給不足発生前における供給不安報告や供給不足発

生後の供給状況報告のいずれの提出を受けた場合であっても、製造販売業者に対し随時更新を求めるとともに、これらの供

給不安報告または供給状況報告を受けて、同一成分規格の品目など、他品目への影響を確認する必要がある場合等につ

いては、医療法の報告徴収に基づき需給の状況を把握する。

※感染症法においても同様の記述を規定。

【考え方】

○ 改正感染症法・医療法と供給不安報告・供給状況報告の関係についてはP2の図のとおり。

○ 具体的には、

・ 今後の供給不足が生じるおそれがある場合に早期報告により当該不足を未然防止することを目的とした供給不安報告の提出

・ 供給不足の発生時において供給情報の速やかな医療機関への共有を目的とした供給状況報告の提出

を求めるもの。こうした供給不安報告や供給状況報告をもとに、同一成分規格の品目など他品目も含めた形での増産要請等や報告内容の公表を行う必要があると考えられ

る場合において、感染症法や医療法における報告徴収を求めるもの。

○ なお、供給不安報告・供給状況報告等を経て感染症法・医療法に基づく報告も行う場合も存在し、法令に基づく報告としてそれぞれ個別に実施していただく必要があるが、

その様式等について極力共通化を図るなど、提出する事業者の負担が最小化するように運用予定。

11