よむ、つかう、まなぶ。

資料4 髙田構成員提出資料 (32 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41718.html |

| 出典情報 | 妊娠・出産・産後における妊産婦等の支援策等に関する検討会(第2回 8/1)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

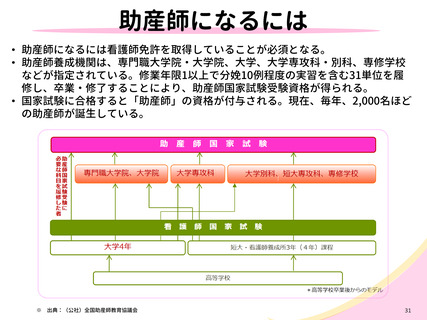

助産師になるには

• 助産師になるには看護師免許を取得していることが必須となる。

• 助産師養成機関は、専門職大学院・大学院、大学、大学専攻科・別科、専修学校

などが指定されている。修業年限1以上で分娩10例程度の実習を含む31単位を履

修し、卒業・修了することにより、助産師国家試験受験資格が得られる。

• 国家試験に合格すると「助産師」の資格が付与される。現在、毎年、2,000名ほど

の助産師が誕生している。

※ 出典:(公社)全国助産師教育協議会

31

• 助産師になるには看護師免許を取得していることが必須となる。

• 助産師養成機関は、専門職大学院・大学院、大学、大学専攻科・別科、専修学校

などが指定されている。修業年限1以上で分娩10例程度の実習を含む31単位を履

修し、卒業・修了することにより、助産師国家試験受験資格が得られる。

• 国家試験に合格すると「助産師」の資格が付与される。現在、毎年、2,000名ほど

の助産師が誕生している。

※ 出典:(公社)全国助産師教育協議会

31