よむ、つかう、まなぶ。

【資料1-2】(2)福祉用具貸与価格の適正化に関する調査研究事業_結果概要(案) (17 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50970.html |

| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会 介護報酬改定検証・研究委員会(第30回 3/31)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

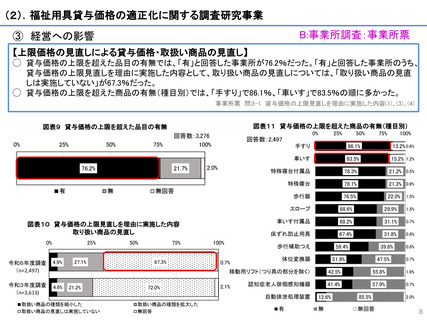

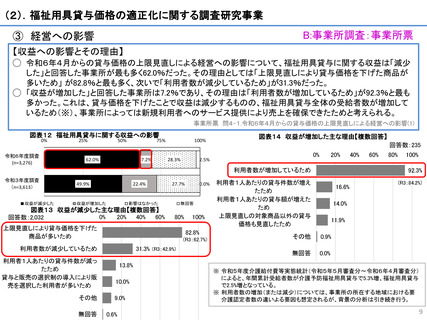

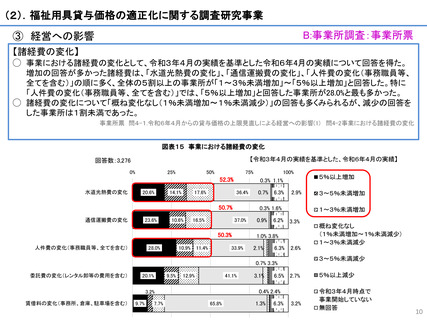

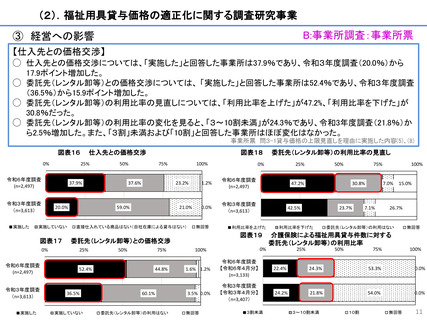

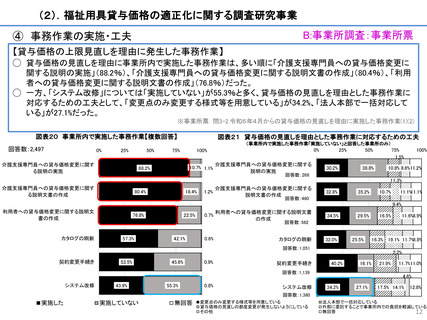

(2).福祉用具貸与価格の適正化に関する調査研究事業

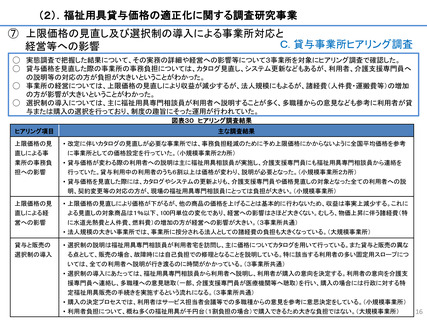

⑦ 上限価格の見直し及び選択制の導入による事業所対応と

C. 貸与事業所ヒアリング調査

経営等への影響

◯ 実態調査で把握した結果について、その実務の詳細や経営への影響等について3事業所を対象にヒアリング調査で確認した。

◯ 貸与価格を見直した際の事業所の事務負担については、カタログ見直し、システム更新などもあるが、利用者、介護支援専門員へ

の説明等の対応の方が負担が大きいということがわかった。

◯ 事業所の経営については、上限価格の見直しにより収益が減少するが、法人規模にもよるが、諸経費(人件費・運搬費等)の増加

の方が影響が大きいということがわかった。

◯ 選択制の導入については、主に福祉用具専門相談員が利用者へ説明することが多く、多職種からの意見なども参考に利用者が貸

与または購入の選択を行っており、制度の趣旨にそった運用が行われていた。

図表30 ヒアリング調査結果

ヒアリング項目

主な調査結果

上限価格の見

• 改定に伴いカタログの見直しが必要な事業所では、事務負担軽減のために予め上限価格にかからないように全国平均価格を参考

直しによる事

に事業所としての価格設定を行っていた。(小規模事業所2カ所)

業所の事務負

• 貸与価格が変わる際の利用者への説明は主に福祉用具相談員が実施し、介護支援専門員にも福祉用具専門相談員から連絡を

担への影響

行っていた。貸与利用中の利用者のうち6割以上は価格が変わり、説明が必要となった。(小規模事業所2カ所)

• 貸与価格を見直した際には、カタログやシステムの更新よりも、介護支援専門員や価格見直しの対象となった全ての利用者への説

明、契約変更等の対応の方が、現場の福祉用具専門相談員にとっては負担が大きい。(小規模事業所)

上限価格の見

• 上限価格の見直しにより価格が下がるが、他の商品の価格を上げることは基本的に行わないため、収益は事実上減少する。これに

直しによる経

よる見直しの対象商品は1%以下、100円単位の変化であり、経営への影響はさほど大きくない。むしろ、物価上昇に伴う諸経費(特

営への影響

に水道光熱費と人件費、燃料費)の増加の方が経営への影響が大きい。(3事業所共通)

• 法人規模の大きい事業所では、事業所に按分される法人としての諸経費の負担も大きくなっている。(大規模事業所)

貸与と販売の

• 選択制の説明は福祉用具専門相談員が利用者宅を訪問し、主に価格についてカタログを用いて行っている。また貸与と販売の異な

選択制の導入

る点として、販売の場合、故障時には自己負担での修理となることを説明している。特に該当する利用者の多い固定用スロープにつ

いては、全ての利用者へ説明が行き渡るのに時間がかかっている。(3事業所共通)

• 選択制の導入にあたっては、福祉用具専門相談員から利用者へ説明し、利用者が購入の意向を決定する。利用者の意向を介護支

援専門員へ連絡し、多職種への意見聴取(一部、介護支援専門員が医療機関等へ聴取)を行い、購入の場合には行政に対する特

定福祉用具販売の手続きを実施するという流れになる。(3事業所共通)

• 購入の決定プロセスでは、利用者はサービス担当者会議等での多職種からの意見を参考に意思決定をしている。(小規模事業所)

• 利用者負担について、概ね多くの福祉用具が千円台(1割負担の場合)で購入できるため大きな負担ではない。(大規模事業所)

16

⑦ 上限価格の見直し及び選択制の導入による事業所対応と

C. 貸与事業所ヒアリング調査

経営等への影響

◯ 実態調査で把握した結果について、その実務の詳細や経営への影響等について3事業所を対象にヒアリング調査で確認した。

◯ 貸与価格を見直した際の事業所の事務負担については、カタログ見直し、システム更新などもあるが、利用者、介護支援専門員へ

の説明等の対応の方が負担が大きいということがわかった。

◯ 事業所の経営については、上限価格の見直しにより収益が減少するが、法人規模にもよるが、諸経費(人件費・運搬費等)の増加

の方が影響が大きいということがわかった。

◯ 選択制の導入については、主に福祉用具専門相談員が利用者へ説明することが多く、多職種からの意見なども参考に利用者が貸

与または購入の選択を行っており、制度の趣旨にそった運用が行われていた。

図表30 ヒアリング調査結果

ヒアリング項目

主な調査結果

上限価格の見

• 改定に伴いカタログの見直しが必要な事業所では、事務負担軽減のために予め上限価格にかからないように全国平均価格を参考

直しによる事

に事業所としての価格設定を行っていた。(小規模事業所2カ所)

業所の事務負

• 貸与価格が変わる際の利用者への説明は主に福祉用具相談員が実施し、介護支援専門員にも福祉用具専門相談員から連絡を

担への影響

行っていた。貸与利用中の利用者のうち6割以上は価格が変わり、説明が必要となった。(小規模事業所2カ所)

• 貸与価格を見直した際には、カタログやシステムの更新よりも、介護支援専門員や価格見直しの対象となった全ての利用者への説

明、契約変更等の対応の方が、現場の福祉用具専門相談員にとっては負担が大きい。(小規模事業所)

上限価格の見

• 上限価格の見直しにより価格が下がるが、他の商品の価格を上げることは基本的に行わないため、収益は事実上減少する。これに

直しによる経

よる見直しの対象商品は1%以下、100円単位の変化であり、経営への影響はさほど大きくない。むしろ、物価上昇に伴う諸経費(特

営への影響

に水道光熱費と人件費、燃料費)の増加の方が経営への影響が大きい。(3事業所共通)

• 法人規模の大きい事業所では、事業所に按分される法人としての諸経費の負担も大きくなっている。(大規模事業所)

貸与と販売の

• 選択制の説明は福祉用具専門相談員が利用者宅を訪問し、主に価格についてカタログを用いて行っている。また貸与と販売の異な

選択制の導入

る点として、販売の場合、故障時には自己負担での修理となることを説明している。特に該当する利用者の多い固定用スロープにつ

いては、全ての利用者へ説明が行き渡るのに時間がかかっている。(3事業所共通)

• 選択制の導入にあたっては、福祉用具専門相談員から利用者へ説明し、利用者が購入の意向を決定する。利用者の意向を介護支

援専門員へ連絡し、多職種への意見聴取(一部、介護支援専門員が医療機関等へ聴取)を行い、購入の場合には行政に対する特

定福祉用具販売の手続きを実施するという流れになる。(3事業所共通)

• 購入の決定プロセスでは、利用者はサービス担当者会議等での多職種からの意見を参考に意思決定をしている。(小規模事業所)

• 利用者負担について、概ね多くの福祉用具が千円台(1割負担の場合)で購入できるため大きな負担ではない。(大規模事業所)

16