よむ、つかう、まなぶ。

資料1-7 個人情報保護委員会事務局 御提出資料 (6 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/250331/medical03_agenda.html |

| 出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第3回 3/31)《内閣府》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

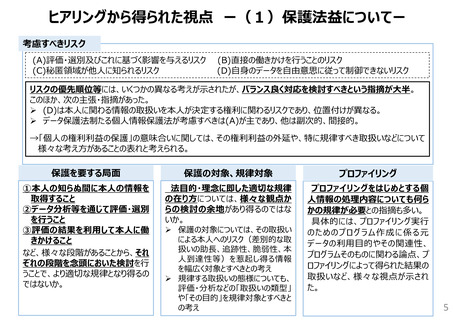

ヒアリングから得られた視点 ー(1)保護法益についてー

考慮すべきリスク

(A)評価・選別及びこれに基づく影響を与えるリスク

(C)秘匿領域が他⼈に知られるリスク

(B)直接の働きかけを⾏うことのリスク

(D)⾃⾝のデータを⾃由意思に従って制御できないリスク

リスクの優先順位等には、いくつかの異なる考えが⽰されたが、バランス良く対応を検討すべきという指摘が⼤半。

このほか、次の主張・指摘があった。

(D)は本⼈に関わる情報の取扱いを本⼈が決定する権利に関わるリスクであり、位置付けが異なる。

データ保護法制たる個⼈情報保護法が考慮すべきは(A)が主であり、他は副次的、間接的。

→「個⼈の権利利益の保護」の意味合いに関しては、その権利利益の外延や、特に規律すべき取扱いなどについて

様々な考え⽅があることの表れと考えられる。

保護を要する局⾯

保護の対象、規律対象

プロファイリング

①本⼈の知らぬ間に本⼈の情報を

取得すること

②データ分析等を通じて評価・選別

を⾏うこと

③評価の結果を利⽤して本⼈に働

きかけること

など、様々な段階があることから、それ

ぞれの段階を念頭においた検討を⾏

うことで、より適切な規律となり得るの

ではないか。

法⽬的・理念に即した適切な規律

の在り⽅については、様々な観点か

らの検討の余地があり得るのではな

いか。

プロファイリングをはじめとする個

⼈情報の処理内容についても何ら

かの規律が必要との指摘も多い。

具体的には、プロファイリング実⾏

のためのプ ログラム作成に係る元

データの利⽤⽬的やその関連性、

プログラムそのものに関わる論点、プ

ロファイリングによって得られた結果の

取扱いなど、様々な視点が⽰され

た。

保護の対象については、その取扱い

による本⼈へのリスク(差別的な取

扱いの助⻑、追跡性、脆弱性、本

⼈到達性等)を惹起し得る情報

を幅広く対象とすべきとの考え

規律する取扱いの態様についても、

評価・分析などの「取扱いの類型」

や「その⽬的」を規律対象とすべきと

の考え

5

考慮すべきリスク

(A)評価・選別及びこれに基づく影響を与えるリスク

(C)秘匿領域が他⼈に知られるリスク

(B)直接の働きかけを⾏うことのリスク

(D)⾃⾝のデータを⾃由意思に従って制御できないリスク

リスクの優先順位等には、いくつかの異なる考えが⽰されたが、バランス良く対応を検討すべきという指摘が⼤半。

このほか、次の主張・指摘があった。

(D)は本⼈に関わる情報の取扱いを本⼈が決定する権利に関わるリスクであり、位置付けが異なる。

データ保護法制たる個⼈情報保護法が考慮すべきは(A)が主であり、他は副次的、間接的。

→「個⼈の権利利益の保護」の意味合いに関しては、その権利利益の外延や、特に規律すべき取扱いなどについて

様々な考え⽅があることの表れと考えられる。

保護を要する局⾯

保護の対象、規律対象

プロファイリング

①本⼈の知らぬ間に本⼈の情報を

取得すること

②データ分析等を通じて評価・選別

を⾏うこと

③評価の結果を利⽤して本⼈に働

きかけること

など、様々な段階があることから、それ

ぞれの段階を念頭においた検討を⾏

うことで、より適切な規律となり得るの

ではないか。

法⽬的・理念に即した適切な規律

の在り⽅については、様々な観点か

らの検討の余地があり得るのではな

いか。

プロファイリングをはじめとする個

⼈情報の処理内容についても何ら

かの規律が必要との指摘も多い。

具体的には、プロファイリング実⾏

のためのプ ログラム作成に係る元

データの利⽤⽬的やその関連性、

プログラムそのものに関わる論点、プ

ロファイリングによって得られた結果の

取扱いなど、様々な視点が⽰され

た。

保護の対象については、その取扱い

による本⼈へのリスク(差別的な取

扱いの助⻑、追跡性、脆弱性、本

⼈到達性等)を惹起し得る情報

を幅広く対象とすべきとの考え

規律する取扱いの態様についても、

評価・分析などの「取扱いの類型」

や「その⽬的」を規律対象とすべきと

の考え

5