よむ、つかう、まなぶ。

資料1-7 個人情報保護委員会事務局 御提出資料 (7 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/250331/medical03_agenda.html |

| 出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第3回 3/31)《内閣府》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

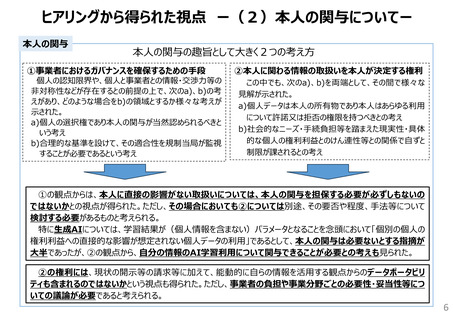

ヒアリングから得られた視点 ー(2)本⼈の関与についてー

本⼈の関与

本⼈の関与の趣旨として⼤きく2つの考え⽅

①事業者におけるガバナンスを確保するための⼿段

個⼈の認知限界や、個⼈と事業者との情報・交渉⼒等の

⾮対称性などが存在するとの前提の上で、次のa)、b)の考

えがあり、どのような場合をb)の領域とするか様々な考えが

⽰された。

a)個⼈の選択権であり本⼈の関与が当然認められるべきと

いう考え

b)合理的な基準を設けて、その適合性を規制当局が監視

することが必要であるという考え

②本⼈に関わる情報の取扱いを本⼈が決定する権利

この中でも、次のa)、b)を両端として、その間で様々な

⾒解が⽰された。

a)個⼈データは本⼈の所有物であり本⼈はあらゆる利⽤

について許諾⼜は拒否の権限を持つべきとの考え

b)社会的なニーズ・⼿続負担等を踏まえた現実性・具体

的な個⼈の権利利益とのけん連性等との関係で⾃ずと

制限が課されるとの考え

①の観点からは、本⼈に直接の影響がない取扱いについては、本⼈の関与を担保する必要が必ずしもないの

ではないかとの視点が得られた。ただし、その場合においても②については別途、その要否や程度、⼿法等について

検討する必要があるものと考えられる。

特に⽣成AIについては、学習結果が(個⼈情報を含まない)パラメータとなることを念頭において「個別の個⼈の

権利利益への直接的な影響が想定されない個⼈データの利⽤」であるとして、本⼈の関与は必要ないとする指摘が

⼤半であったが、②の観点から、⾃分の情報のAI学習利⽤について関与できることが必要との考えも⾒られた。

②の権利には、現状の開⽰等の請求等に加えて、能動的に⾃らの情報を活⽤する観点からのデータポータビリ

ティも含まれるのではないかという視点も得られた。ただし、事業者の負担や事業分野ごとの必要性・妥当性等につ

いての議論が必要であると考えられる。

6

本⼈の関与

本⼈の関与の趣旨として⼤きく2つの考え⽅

①事業者におけるガバナンスを確保するための⼿段

個⼈の認知限界や、個⼈と事業者との情報・交渉⼒等の

⾮対称性などが存在するとの前提の上で、次のa)、b)の考

えがあり、どのような場合をb)の領域とするか様々な考えが

⽰された。

a)個⼈の選択権であり本⼈の関与が当然認められるべきと

いう考え

b)合理的な基準を設けて、その適合性を規制当局が監視

することが必要であるという考え

②本⼈に関わる情報の取扱いを本⼈が決定する権利

この中でも、次のa)、b)を両端として、その間で様々な

⾒解が⽰された。

a)個⼈データは本⼈の所有物であり本⼈はあらゆる利⽤

について許諾⼜は拒否の権限を持つべきとの考え

b)社会的なニーズ・⼿続負担等を踏まえた現実性・具体

的な個⼈の権利利益とのけん連性等との関係で⾃ずと

制限が課されるとの考え

①の観点からは、本⼈に直接の影響がない取扱いについては、本⼈の関与を担保する必要が必ずしもないの

ではないかとの視点が得られた。ただし、その場合においても②については別途、その要否や程度、⼿法等について

検討する必要があるものと考えられる。

特に⽣成AIについては、学習結果が(個⼈情報を含まない)パラメータとなることを念頭において「個別の個⼈の

権利利益への直接的な影響が想定されない個⼈データの利⽤」であるとして、本⼈の関与は必要ないとする指摘が

⼤半であったが、②の観点から、⾃分の情報のAI学習利⽤について関与できることが必要との考えも⾒られた。

②の権利には、現状の開⽰等の請求等に加えて、能動的に⾃らの情報を活⽤する観点からのデータポータビリ

ティも含まれるのではないかという視点も得られた。ただし、事業者の負担や事業分野ごとの必要性・妥当性等につ

いての議論が必要であると考えられる。

6