よむ、つかう、まなぶ。

資料5 デジタル行財政改革の更なる深化と加速について (14 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digital_gyozaikaikaku/kaigi10/gijishidai10.html |

| 出典情報 | デジタル行財政改革会議(第10回 4/22)《内閣官房》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

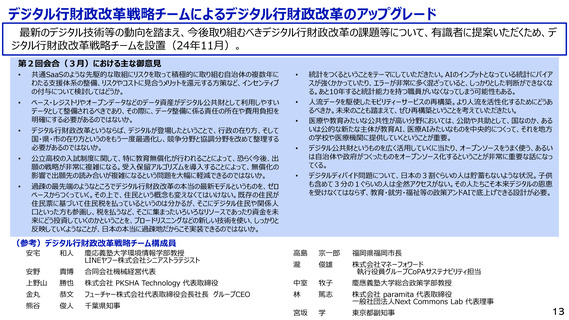

デジタル行財政改革戦略チームによるデジタル行財政改革のアップグレード

最新のデジタル技術等の動向を踏まえ、今後取り組むべきデジタル行財政改革の課題等について、有識者に提案いただくため、デ

ジタル行財政改革戦略チームを設置(24年11月)。

第2回会合(3月)における主な御意見

•

共通SaaSのような先駆的な取組にリスクを取って積極的に取り組む自治体の複数年に

わたる支援体系の整備、リスクやコストに見合うメリットを還元する方策など、インセンティブ

の付与について検討してはどうか。

•

ベース・レジストリやオープンデータなどのデータ資産がデジタル公共財として利用しやすい

データとして整備されるべきであり、その際に、データ整備に係る責任の所在や費用負担を

明確にする必要があるのではないか。

•

•

•

デジタル⾏財政改⾰というならば、デジタルが登場したということで、⾏政の在り⽅、そして

国・県・市の在り⽅というのをもう⼀度最適化し、競争分野と協調分野を改めて整理する

必要があるのではないか。

公立高校の入試制度に関して、特に教育無償化が行われることによって、恐らく今後、出

願の戦略が非常に複雑になる。受入保留アルゴリズムを導入することによって、無償化の

影響で出願先の読み合いが複雑になるという問題を大幅に軽減できるのではないか。

•

•

•

•

•

過疎の最先端のようなところでデジタル行財政改革の本当の最新モデルというものを、ゼロ

ベースからつくっていく。その上で、住民という概念も変えなくてはいけない。既存の住民が

住民票に基づいて住民税を払っているというのは分かるが、そこにデジタル住民や関係人

口といった方も参画し、税を払うなど、そこに集まったいろいろなリソースであったり資金を未

来にどう投資していくのかということを、ブロードリスニングなどの新しい技術を使い、しっかりと

反映していくようなことが、日本の本当に過疎地だからこそ実装できるのではないか。

(参考)デジタル行財政改革戦略チーム構成員

安宅

和人

慶応義塾大学環境情報学部教授

LINEヤフー株式会社シニアストラテジスト

安野

貴博

合同会社機械経営代表

上野山

勝也

金丸

熊谷

統計をつくるということをテーマにしていただきたい。AIのインプットとなっている統計にバイア

スが強くかかっていたり、エラーが非常に多く混ざっていると、しっかりとした判断ができなくな

る。あと10年すると統計能力を持つ職員がいなくなってしまう可能性もある。

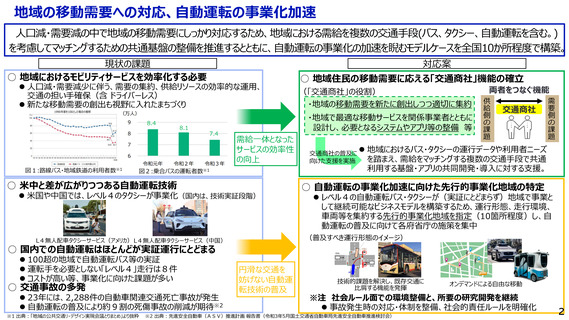

人流データを駆使したモビリティーサービスの再構築。より人流を活性化するためにどうあ

るべきか。未来のことも踏まえて、ぜひ再構築ということを考えていただきたい。

医療や教育みたいな公共性が高い分野においては、公助や共助として、国なのか、ある

いは公的な新たな主体が教育AI、医療AIみたいなものを中央的につくって、それを地方

の学校や医療機関に提供していくということが重要。

デジタル公共財というものを広く活用していくに当たり、オープンソースをうまく使う、あるい

は自治体や政府がつくったものをオープンソース化するということが非常に重要な話になっ

てくる。

デジタルディバイド問題について、日本の3割ぐらいの人は貯蓄もないような状況。子供

も含めて3分の1ぐらいの人は全然アクセスがない。その人たちこそ本来デジタルの恩恵

を受けなくてはならず、教育・就労・福祉等の政策アンドAIで底上げできる設計が必要。

高島

宗一郎

福岡県福岡市長

瀧

俊雄

株式会社マネーフォワード

執行役員グループCoPAサステナビリティ担当

株式会社 PKSHA Technology 代表取締役

中室

牧子

慶應義塾大学総合政策学部教授

恭文

フューチャー株式会社代表取締役会長社長 グループCEO

林

篤志

俊人

千葉県知事

株式会社 paramita 代表取締役

一般社団法人Next Commons Lab 代表理事

宮坂

学

東京都副知事

13

最新のデジタル技術等の動向を踏まえ、今後取り組むべきデジタル行財政改革の課題等について、有識者に提案いただくため、デ

ジタル行財政改革戦略チームを設置(24年11月)。

第2回会合(3月)における主な御意見

•

共通SaaSのような先駆的な取組にリスクを取って積極的に取り組む自治体の複数年に

わたる支援体系の整備、リスクやコストに見合うメリットを還元する方策など、インセンティブ

の付与について検討してはどうか。

•

ベース・レジストリやオープンデータなどのデータ資産がデジタル公共財として利用しやすい

データとして整備されるべきであり、その際に、データ整備に係る責任の所在や費用負担を

明確にする必要があるのではないか。

•

•

•

デジタル⾏財政改⾰というならば、デジタルが登場したということで、⾏政の在り⽅、そして

国・県・市の在り⽅というのをもう⼀度最適化し、競争分野と協調分野を改めて整理する

必要があるのではないか。

公立高校の入試制度に関して、特に教育無償化が行われることによって、恐らく今後、出

願の戦略が非常に複雑になる。受入保留アルゴリズムを導入することによって、無償化の

影響で出願先の読み合いが複雑になるという問題を大幅に軽減できるのではないか。

•

•

•

•

•

過疎の最先端のようなところでデジタル行財政改革の本当の最新モデルというものを、ゼロ

ベースからつくっていく。その上で、住民という概念も変えなくてはいけない。既存の住民が

住民票に基づいて住民税を払っているというのは分かるが、そこにデジタル住民や関係人

口といった方も参画し、税を払うなど、そこに集まったいろいろなリソースであったり資金を未

来にどう投資していくのかということを、ブロードリスニングなどの新しい技術を使い、しっかりと

反映していくようなことが、日本の本当に過疎地だからこそ実装できるのではないか。

(参考)デジタル行財政改革戦略チーム構成員

安宅

和人

慶応義塾大学環境情報学部教授

LINEヤフー株式会社シニアストラテジスト

安野

貴博

合同会社機械経営代表

上野山

勝也

金丸

熊谷

統計をつくるということをテーマにしていただきたい。AIのインプットとなっている統計にバイア

スが強くかかっていたり、エラーが非常に多く混ざっていると、しっかりとした判断ができなくな

る。あと10年すると統計能力を持つ職員がいなくなってしまう可能性もある。

人流データを駆使したモビリティーサービスの再構築。より人流を活性化するためにどうあ

るべきか。未来のことも踏まえて、ぜひ再構築ということを考えていただきたい。

医療や教育みたいな公共性が高い分野においては、公助や共助として、国なのか、ある

いは公的な新たな主体が教育AI、医療AIみたいなものを中央的につくって、それを地方

の学校や医療機関に提供していくということが重要。

デジタル公共財というものを広く活用していくに当たり、オープンソースをうまく使う、あるい

は自治体や政府がつくったものをオープンソース化するということが非常に重要な話になっ

てくる。

デジタルディバイド問題について、日本の3割ぐらいの人は貯蓄もないような状況。子供

も含めて3分の1ぐらいの人は全然アクセスがない。その人たちこそ本来デジタルの恩恵

を受けなくてはならず、教育・就労・福祉等の政策アンドAIで底上げできる設計が必要。

高島

宗一郎

福岡県福岡市長

瀧

俊雄

株式会社マネーフォワード

執行役員グループCoPAサステナビリティ担当

株式会社 PKSHA Technology 代表取締役

中室

牧子

慶應義塾大学総合政策学部教授

恭文

フューチャー株式会社代表取締役会長社長 グループCEO

林

篤志

俊人

千葉県知事

株式会社 paramita 代表取締役

一般社団法人Next Commons Lab 代表理事

宮坂

学

東京都副知事

13