よむ、つかう、まなぶ。

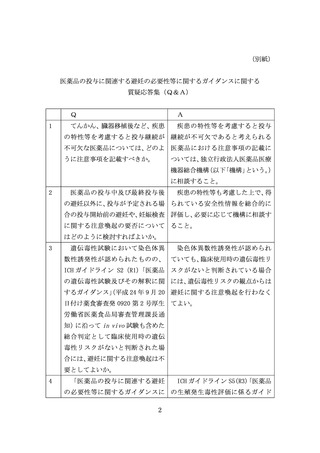

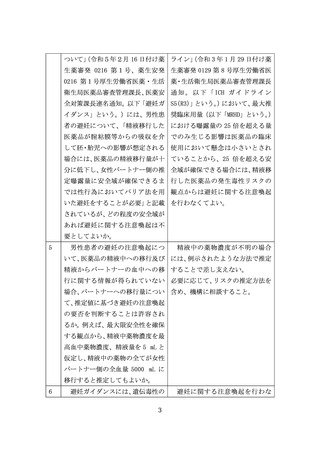

資料2-11 医薬品の投与に関連する避妊の必要性等に関するガイダンスについて (3 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31510.html |

| 出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会医薬品等安全対策部会(令和4年度第4回 3/2)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

較、ヒトと動物との種差や個体差等の条件を十分に考慮しなければならない。

2.1 生殖発生毒性試験

生殖発生毒性試験は、医薬品のヒトへの適用が生殖発生過程に及ぼすあらゆる影響を明らかにす

るための情報を得ることを目的に実施される。このためには、生殖発生過程の諸段階のすべてを網

羅して、医薬品に曝露された動物の生殖細胞の形成、受胎、妊娠の維持、分娩、哺育などの親世代

の生殖機能への影響、及び胎児期の死亡、発生異常、成長と生後の発達などの次世代への影響が評

価される。試験の実施及び結果の解釈において、あらゆる薬理学的及び毒性学的データと関連させ

て、ヒトにおける生殖発生への影響が検討される。試験結果をヒトへ外挿する(関連性を評価す

る)ためには、予想されるヒトでの曝露のされ方とその量、トキシコキネティクスの比較及び発生

毒性の発現機序に関するデータが有用とされる。動物の生殖発生の特定の段階に被験物質を投与す

る試験法は、医薬品に対するヒトでの曝露をよりよく反映し、どの生殖発生段階に作用しリスクが

生じるおそれがあるかをより明確に識別することができると考えられている。

非臨床試験にはげっ歯類としてラットが最も汎用され、通常、生殖発生過程の諸段階を三つに分

割して設定した三節試験が推奨される。当該試験には「受胎能及び着床までの初期胚発生に関する

試験」、「胚・胎児発生に関する試験」及び「出生前及び出生後の発生並びに母体の機能に関する

試験」が含まれる。「胚・胎児発生に関する試験」に限り、非げっ歯類についても実施することが

要求されており、第二の動物種として、通常、非げっ歯類を用いた試験が実施される。

生殖発生毒性の評価方法については、ICHガイドラインS5(R3)「医薬品の生殖発生毒性評価に係

るガイドライン」(令和3年1月29日薬生薬審発0129第8号)、S6(R1)「バイオテクノロジー応用医

薬品の非臨床における安全性評価」(平成24年3月23日薬食審査発0323第1号)及びS9「抗悪性腫瘍

薬の非臨床評価に関するガイドライン」(平成22年6月4日薬食審査発0604第1号)を参照するこ

と。

2.2 遺伝毒性試験

遺伝毒性試験は、種々の機序で遺伝的な傷害を引き起こす可能性を検出するために開発された試

験法であり、DNA損傷及び当該損傷が固定されたことによってもたらされる遺伝子突然変異、染色

体の損傷、組換え及び数的変化といった遺伝子変異と染色体の構造又は数的異常を検出する目的で

実施されるものである。遺伝毒性試験は主としてがん原性を予測するために用いられてきたが、生

殖細胞系列における遺伝子突然変異又は染色体の異常はヒトの遺伝性疾患と深く関与している。例

えば化学物質誘発性の突然変異作出方法が知られており、様々な領域での遺伝形質の異常が報告さ

れている(Justice et al. 1999)。そのため、投与された物質が次世代への影響を引き起こすこ

とが懸念される場合、がんのリスクが疑われるのと同様に生殖発生過程に及ぼす影響は重大である

と解釈されうる。

細菌を用いる復帰突然変異試験で陽性の化学物質の多くが、げっ歯類で発がん性を示すことが知

られている。ほ乳類培養細胞を用いるin vitro 試験を加えることによって、げっ歯類に対する発

がん物質の検出感度は増すが、検出される遺伝的変異の種類が広がり予測の特異性は低下する。単

一の試験では様々な機序に基づく遺伝毒性物質を検出できないことから、複数の試験を組み合わせ

て遺伝毒性が総合的に評価される。

遺伝毒性の評価方法については、ICHガイドラインS2(R1)「医薬品の遺伝毒性試験及び解釈に

関するガイダンス」(平成24年9月20日薬食審査発0920第2号)及びS6(R1)「バイオテクノロジー

2

2.1 生殖発生毒性試験

生殖発生毒性試験は、医薬品のヒトへの適用が生殖発生過程に及ぼすあらゆる影響を明らかにす

るための情報を得ることを目的に実施される。このためには、生殖発生過程の諸段階のすべてを網

羅して、医薬品に曝露された動物の生殖細胞の形成、受胎、妊娠の維持、分娩、哺育などの親世代

の生殖機能への影響、及び胎児期の死亡、発生異常、成長と生後の発達などの次世代への影響が評

価される。試験の実施及び結果の解釈において、あらゆる薬理学的及び毒性学的データと関連させ

て、ヒトにおける生殖発生への影響が検討される。試験結果をヒトへ外挿する(関連性を評価す

る)ためには、予想されるヒトでの曝露のされ方とその量、トキシコキネティクスの比較及び発生

毒性の発現機序に関するデータが有用とされる。動物の生殖発生の特定の段階に被験物質を投与す

る試験法は、医薬品に対するヒトでの曝露をよりよく反映し、どの生殖発生段階に作用しリスクが

生じるおそれがあるかをより明確に識別することができると考えられている。

非臨床試験にはげっ歯類としてラットが最も汎用され、通常、生殖発生過程の諸段階を三つに分

割して設定した三節試験が推奨される。当該試験には「受胎能及び着床までの初期胚発生に関する

試験」、「胚・胎児発生に関する試験」及び「出生前及び出生後の発生並びに母体の機能に関する

試験」が含まれる。「胚・胎児発生に関する試験」に限り、非げっ歯類についても実施することが

要求されており、第二の動物種として、通常、非げっ歯類を用いた試験が実施される。

生殖発生毒性の評価方法については、ICHガイドラインS5(R3)「医薬品の生殖発生毒性評価に係

るガイドライン」(令和3年1月29日薬生薬審発0129第8号)、S6(R1)「バイオテクノロジー応用医

薬品の非臨床における安全性評価」(平成24年3月23日薬食審査発0323第1号)及びS9「抗悪性腫瘍

薬の非臨床評価に関するガイドライン」(平成22年6月4日薬食審査発0604第1号)を参照するこ

と。

2.2 遺伝毒性試験

遺伝毒性試験は、種々の機序で遺伝的な傷害を引き起こす可能性を検出するために開発された試

験法であり、DNA損傷及び当該損傷が固定されたことによってもたらされる遺伝子突然変異、染色

体の損傷、組換え及び数的変化といった遺伝子変異と染色体の構造又は数的異常を検出する目的で

実施されるものである。遺伝毒性試験は主としてがん原性を予測するために用いられてきたが、生

殖細胞系列における遺伝子突然変異又は染色体の異常はヒトの遺伝性疾患と深く関与している。例

えば化学物質誘発性の突然変異作出方法が知られており、様々な領域での遺伝形質の異常が報告さ

れている(Justice et al. 1999)。そのため、投与された物質が次世代への影響を引き起こすこ

とが懸念される場合、がんのリスクが疑われるのと同様に生殖発生過程に及ぼす影響は重大である

と解釈されうる。

細菌を用いる復帰突然変異試験で陽性の化学物質の多くが、げっ歯類で発がん性を示すことが知

られている。ほ乳類培養細胞を用いるin vitro 試験を加えることによって、げっ歯類に対する発

がん物質の検出感度は増すが、検出される遺伝的変異の種類が広がり予測の特異性は低下する。単

一の試験では様々な機序に基づく遺伝毒性物質を検出できないことから、複数の試験を組み合わせ

て遺伝毒性が総合的に評価される。

遺伝毒性の評価方法については、ICHガイドラインS2(R1)「医薬品の遺伝毒性試験及び解釈に

関するガイダンス」(平成24年9月20日薬食審査発0920第2号)及びS6(R1)「バイオテクノロジー

2