よむ、つかう、まなぶ。

資料8 参考資料 (6 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49259.html |

| 出典情報 | 「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会(第2回 2/3)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

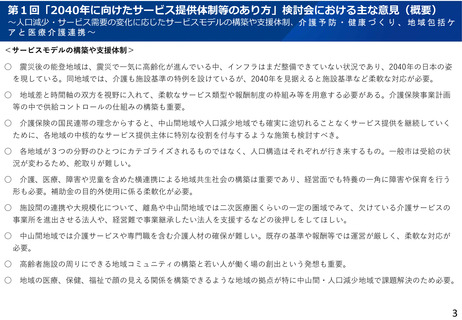

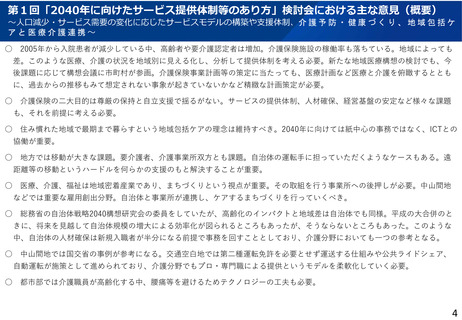

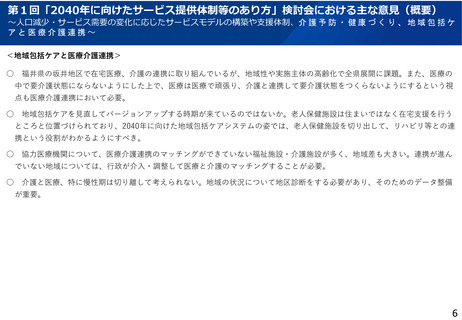

第1回「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会における主な意見(概要)

~人口減少・サービス需要の変化に応じたサービスモデルの構築や支援体制、介 護 予 防 ・ 健 康 づ く り 、 地 域 包 括 ケ

アと医療介護連携~

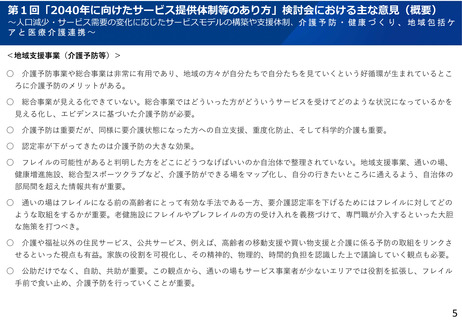

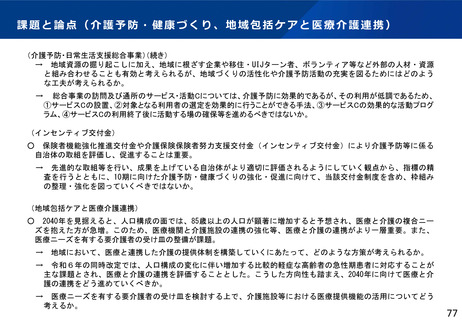

<地域支援事業(介護予防等)>

○

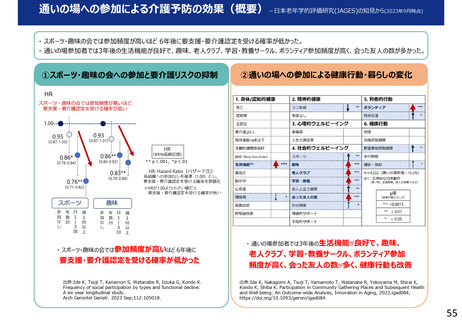

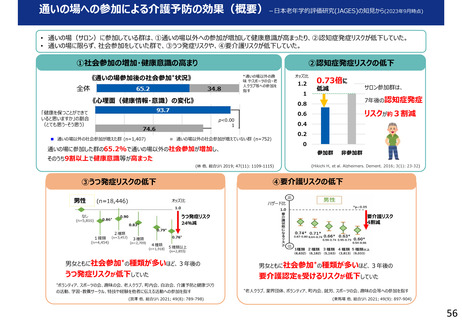

介護予防事業や総合事業は非常に有用であり、地域の方々が自分たちで自分たちを見ていくという好循環が生まれているとこ

ろに介護予防のメリットがある。

○

総合事業が見える化できていない。総合事業ではどういった方がどういうサービスを受けてどのような状況になっているかを

見える化し、エビデンスに基づいた介護予防が必要。

○

介護予防は重要だが、同様に要介護状態になった方への自立支援、重度化防止、そして科学的介護も重要。

○

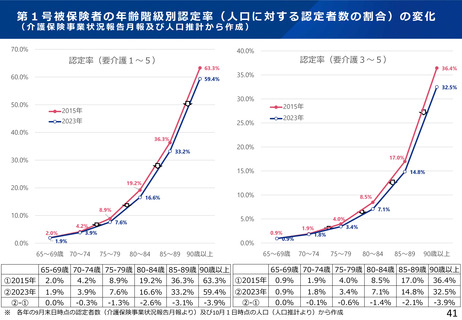

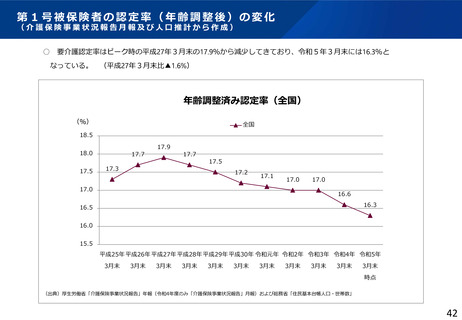

認定率が下がってきたのは介護予防の大きな効果。

○

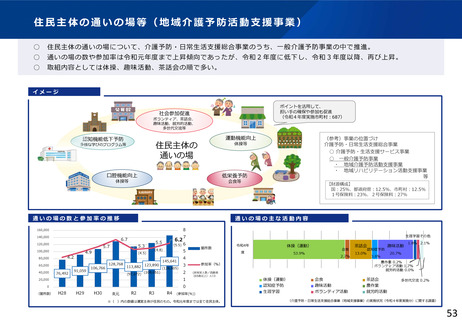

フレイルの可能性があると判明した方をどこにどうつなげばいいのか自治体で整理されていない。地域支援事業、通いの場、

健康増進施設、総合型スポーツクラブなど、介護予防ができる場をマップ化し、自分の行きたいところに通えるよう、自治体の

部局間を超えた情報共有が重要。

○

通いの場はフレイルになる前の高齢者にとって有効な手法である一方、要介護認定率を下げるためにはフレイルに対してどの

ような取組をするかが重要。老健施設にフレイルやプレフレイルの方の受け入れを義務づけて、専門職が介入するといった大胆

な施策を打つべき。

○

介護や福祉以外の住民サービス、公共サービス、例えば、高齢者の移動支援や買い物支援と介護に係る予防の取組をリンクさ

せるといった視点も有益。家族の役割を可視化し、その精神的、物理的、時間的負担を認識した上で議論していく観点も必要。

○

公助だけでなく、自助、共助が重要。この観点から、通いの場もサービス事業者が少ないエリアでは役割を拡張し、フレイル

手前で食い止め、介護予防を行っていくことが重要。

5

~人口減少・サービス需要の変化に応じたサービスモデルの構築や支援体制、介 護 予 防 ・ 健 康 づ く り 、 地 域 包 括 ケ

アと医療介護連携~

<地域支援事業(介護予防等)>

○

介護予防事業や総合事業は非常に有用であり、地域の方々が自分たちで自分たちを見ていくという好循環が生まれているとこ

ろに介護予防のメリットがある。

○

総合事業が見える化できていない。総合事業ではどういった方がどういうサービスを受けてどのような状況になっているかを

見える化し、エビデンスに基づいた介護予防が必要。

○

介護予防は重要だが、同様に要介護状態になった方への自立支援、重度化防止、そして科学的介護も重要。

○

認定率が下がってきたのは介護予防の大きな効果。

○

フレイルの可能性があると判明した方をどこにどうつなげばいいのか自治体で整理されていない。地域支援事業、通いの場、

健康増進施設、総合型スポーツクラブなど、介護予防ができる場をマップ化し、自分の行きたいところに通えるよう、自治体の

部局間を超えた情報共有が重要。

○

通いの場はフレイルになる前の高齢者にとって有効な手法である一方、要介護認定率を下げるためにはフレイルに対してどの

ような取組をするかが重要。老健施設にフレイルやプレフレイルの方の受け入れを義務づけて、専門職が介入するといった大胆

な施策を打つべき。

○

介護や福祉以外の住民サービス、公共サービス、例えば、高齢者の移動支援や買い物支援と介護に係る予防の取組をリンクさ

せるといった視点も有益。家族の役割を可視化し、その精神的、物理的、時間的負担を認識した上で議論していく観点も必要。

○

公助だけでなく、自助、共助が重要。この観点から、通いの場もサービス事業者が少ないエリアでは役割を拡張し、フレイル

手前で食い止め、介護予防を行っていくことが重要。

5