よむ、つかう、まなぶ。

こども家庭庁長官官房総務課支援金制度等準備室説明資料[2.2MB] (10 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54381.html |

| 出典情報 | 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2025年3月13日開催 3/13)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

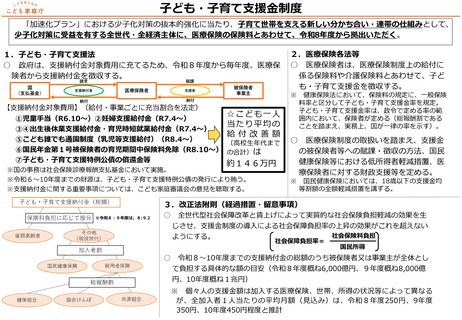

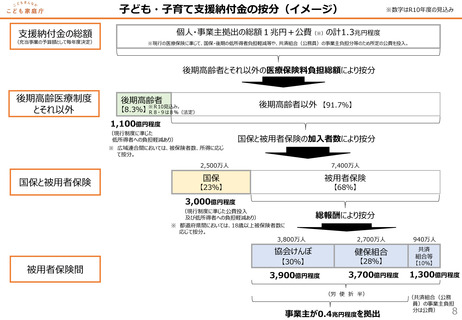

子ども・子育て支援金に関する試算(医療保険加入者一人当たり平均月額)

(月額、支援金額は50円丸め、保険料額は100円丸め)

令和8年度見込み額

令和9年度見込み額

令和10年度見込み額(①)

(参考)加入者一人当たり

医療保険料額

(令和3年度実績)

(②)

250円

350円

450円

9,500円

加入者一人当たり支援金額

全制度平均

被用者保険

協会けんぽ

健保組合

300円

400円

500円

10,800円

(参考)被保険者一人当たり

450円

(参考)被保険者一人当たり

600円

(参考)被保険者一人当たり

800円

(参考)被保険者一人当たり

17,900円

250円

(参考)被保険者一人当たり

400円

350円

(参考)被保険者一人当たり

550円

450円

(参考)被保険者一人当たり

700円

10,200円

(参考)被保険者一人当たり

16,300円

300円

400円

500円

11,300円

(参考)被保険者一人当たり

500円

(参考)被保険者一人当たり

700円

(参考)被保険者一人当たり

850円

(参考)被保険者一人当たり

19,300円

(参考)

①/②

4.7%

4.5%

4.3%

4.6%

350円

450円

600円

11,800円

(参考)被保険者一人当たり

550円

(参考)被保険者一人当たり

750円

(参考)被保険者一人当たり

950円

(参考)被保険者一人当たり

21,600円

4.9%

(市町村国保)

(参考)一世帯当たり

350円

(参考)一世帯当たり

450円

(参考)一世帯当たり

600円

(参考)一世帯当たり

11,300円

5.3%

後期高齢者

医療制度

200円

250円

350円

6,300円

5.3%

共済組合

国民健康保険

250円

300円

400円

7,400円

(注1)本推計は、一定の仮定をおいて行ったものであり、結果は相当程度の幅をもってみる必要がある。金額は事業主負担分を除いた本人拠出分であり、被用者保険においては別途事業主が労使折半の考えの下で拠出。なお、被

用者保険間の按分は総報酬割であることを踏まえ、実務上、国が一律の支援金率を示すこととする。

(注2)被用者保険の年収別の支援金額については、数年後の賃金水準によることから、試算することは難しいものの、参考として、令和3年度実績の総報酬で機械的に一人当たり支援金額(50円丸め、月額、令和10年度)を計算する

と(*)、年収200万円の場合350円、同400万円の場合650円、同600万円の場合1,000円、同800万円の場合1,350円、同1,000万円の場合1,650円(総報酬割であることから協会けんぽ・健保組合・共済組合で共通)。ただし、政

府が総力をあげて取り組む賃上げにより、今後、総報酬の伸びが進んだ場合には、数字が下がっていくことが想定される。詳細は令和6年4月9日こども家庭庁「被用者の年収別の支援金額(機械的な計算)について」を参照。

*令和10年度に被用者保険において拠出いただく8,900億円について、賃上げが力強く進む前の令和3年度の総報酬である222兆円で割ると0.4%であることから、労使折半の下、本人拠出を0.2%として計算。

(注3)国民健康保険の1世帯当たりの金額は令和3年度における実態を基に計算している。

(注4)国民健康保険の支援金については、医療分と同様に低所得者軽減を行い、例えば夫婦子1人の3人世帯(夫の給与収入のみ)における一人当たり支援金額(50円丸め、月額、令和10年度)でみると、年収80万円の場合50円

(応益分7割軽減)、同160万円の場合200円(同5割軽減)、同200万円の場合250円(同2割軽減)、同300万円の場合400円(同2割軽減)。国保の被用者の世帯では、これらの層がボリュームゾーンであり、年収400万円以上に

ついては上位約1割と対象が限定されるため(*)、この層をさらに細かく区切ってみていくことについては留意が必要であるが、以下、参考として、同400万円の場合550円(軽減なし、以下同じ)、同600万円の場合800円、同800

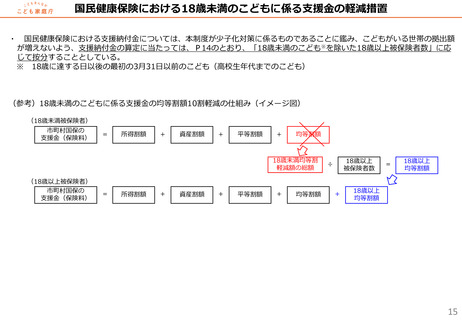

万円の場合1,100円。なお、支援金制度が少子化対策にかかるものであることに鑑み、こどもがいる世帯の拠出額が増えないよう、こども(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である者)についての均等割額は全額軽減。

*年収600万円は上位約5%、800万円は約2%に該当。年収1,000万円は上位約1%に該当し、ごく少数であるほか、現時点で令和10年度における賦課上限を定めることができないため、金額は一概にいえない。

(注5)後期高齢者医療制度の支援金についても、医療分と同様に低所得者軽減を行い、例えば単身世帯(年金収入のみ)における一人当たり支援金額(50円丸め、月額、令和10年度)でみると、年収80万円の場合50円(均等割7割

軽減)、同160万円の場合100円(同7割軽減)、同180万円の場合200円(同5割軽減)、同200万円の場合350円(同2割軽減)。年金収入のみの者では、これらの層がボリュームゾーンであり、年収250万円以上については上位約

1割と対象が限定されるため(*)、この層をさらに細かく区切ってみていくことについては留意が必要であるが、以下、参考として、同250万円の場合550円(軽減なし、以下同じ)、同300万円の場合750円。

*年金収入300万円は上位約5%に該当。年金収入400万円以上は上位約1%に該当し、年金給付額が一定範囲にあるため例外的なケースであるほか、現時点で令和10年度における賦課上限を定めることができないため、

金額は一概にいえない。

(注6)介護分の保険料額は、第1号保険者(65歳~)の1人当たり月額(基準額の全国加重平均)で6,014円(令和5年度)、第2号被保険者(40~64歳)の1人当たり月額(事業主負担分、公費分を含む)で6,276円(令和6年度見込額)

9

(月額、支援金額は50円丸め、保険料額は100円丸め)

令和8年度見込み額

令和9年度見込み額

令和10年度見込み額(①)

(参考)加入者一人当たり

医療保険料額

(令和3年度実績)

(②)

250円

350円

450円

9,500円

加入者一人当たり支援金額

全制度平均

被用者保険

協会けんぽ

健保組合

300円

400円

500円

10,800円

(参考)被保険者一人当たり

450円

(参考)被保険者一人当たり

600円

(参考)被保険者一人当たり

800円

(参考)被保険者一人当たり

17,900円

250円

(参考)被保険者一人当たり

400円

350円

(参考)被保険者一人当たり

550円

450円

(参考)被保険者一人当たり

700円

10,200円

(参考)被保険者一人当たり

16,300円

300円

400円

500円

11,300円

(参考)被保険者一人当たり

500円

(参考)被保険者一人当たり

700円

(参考)被保険者一人当たり

850円

(参考)被保険者一人当たり

19,300円

(参考)

①/②

4.7%

4.5%

4.3%

4.6%

350円

450円

600円

11,800円

(参考)被保険者一人当たり

550円

(参考)被保険者一人当たり

750円

(参考)被保険者一人当たり

950円

(参考)被保険者一人当たり

21,600円

4.9%

(市町村国保)

(参考)一世帯当たり

350円

(参考)一世帯当たり

450円

(参考)一世帯当たり

600円

(参考)一世帯当たり

11,300円

5.3%

後期高齢者

医療制度

200円

250円

350円

6,300円

5.3%

共済組合

国民健康保険

250円

300円

400円

7,400円

(注1)本推計は、一定の仮定をおいて行ったものであり、結果は相当程度の幅をもってみる必要がある。金額は事業主負担分を除いた本人拠出分であり、被用者保険においては別途事業主が労使折半の考えの下で拠出。なお、被

用者保険間の按分は総報酬割であることを踏まえ、実務上、国が一律の支援金率を示すこととする。

(注2)被用者保険の年収別の支援金額については、数年後の賃金水準によることから、試算することは難しいものの、参考として、令和3年度実績の総報酬で機械的に一人当たり支援金額(50円丸め、月額、令和10年度)を計算する

と(*)、年収200万円の場合350円、同400万円の場合650円、同600万円の場合1,000円、同800万円の場合1,350円、同1,000万円の場合1,650円(総報酬割であることから協会けんぽ・健保組合・共済組合で共通)。ただし、政

府が総力をあげて取り組む賃上げにより、今後、総報酬の伸びが進んだ場合には、数字が下がっていくことが想定される。詳細は令和6年4月9日こども家庭庁「被用者の年収別の支援金額(機械的な計算)について」を参照。

*令和10年度に被用者保険において拠出いただく8,900億円について、賃上げが力強く進む前の令和3年度の総報酬である222兆円で割ると0.4%であることから、労使折半の下、本人拠出を0.2%として計算。

(注3)国民健康保険の1世帯当たりの金額は令和3年度における実態を基に計算している。

(注4)国民健康保険の支援金については、医療分と同様に低所得者軽減を行い、例えば夫婦子1人の3人世帯(夫の給与収入のみ)における一人当たり支援金額(50円丸め、月額、令和10年度)でみると、年収80万円の場合50円

(応益分7割軽減)、同160万円の場合200円(同5割軽減)、同200万円の場合250円(同2割軽減)、同300万円の場合400円(同2割軽減)。国保の被用者の世帯では、これらの層がボリュームゾーンであり、年収400万円以上に

ついては上位約1割と対象が限定されるため(*)、この層をさらに細かく区切ってみていくことについては留意が必要であるが、以下、参考として、同400万円の場合550円(軽減なし、以下同じ)、同600万円の場合800円、同800

万円の場合1,100円。なお、支援金制度が少子化対策にかかるものであることに鑑み、こどもがいる世帯の拠出額が増えないよう、こども(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である者)についての均等割額は全額軽減。

*年収600万円は上位約5%、800万円は約2%に該当。年収1,000万円は上位約1%に該当し、ごく少数であるほか、現時点で令和10年度における賦課上限を定めることができないため、金額は一概にいえない。

(注5)後期高齢者医療制度の支援金についても、医療分と同様に低所得者軽減を行い、例えば単身世帯(年金収入のみ)における一人当たり支援金額(50円丸め、月額、令和10年度)でみると、年収80万円の場合50円(均等割7割

軽減)、同160万円の場合100円(同7割軽減)、同180万円の場合200円(同5割軽減)、同200万円の場合350円(同2割軽減)。年金収入のみの者では、これらの層がボリュームゾーンであり、年収250万円以上については上位約

1割と対象が限定されるため(*)、この層をさらに細かく区切ってみていくことについては留意が必要であるが、以下、参考として、同250万円の場合550円(軽減なし、以下同じ)、同300万円の場合750円。

*年金収入300万円は上位約5%に該当。年金収入400万円以上は上位約1%に該当し、年金給付額が一定範囲にあるため例外的なケースであるほか、現時点で令和10年度における賦課上限を定めることができないため、

金額は一概にいえない。

(注6)介護分の保険料額は、第1号保険者(65歳~)の1人当たり月額(基準額の全国加重平均)で6,014円(令和5年度)、第2号被保険者(40~64歳)の1人当たり月額(事業主負担分、公費分を含む)で6,276円(令和6年度見込額)

9