よむ、つかう、まなぶ。

こども家庭庁長官官房総務課支援金制度等準備室説明資料[2.2MB] (7 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54381.html |

| 出典情報 | 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2025年3月13日開催 3/13)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

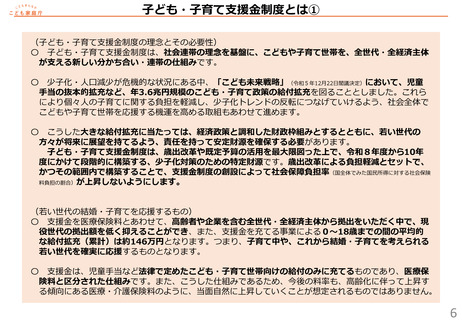

子ども・子育て支援金制度とは①

(子ども・子育て支援金制度の理念とその必要性)

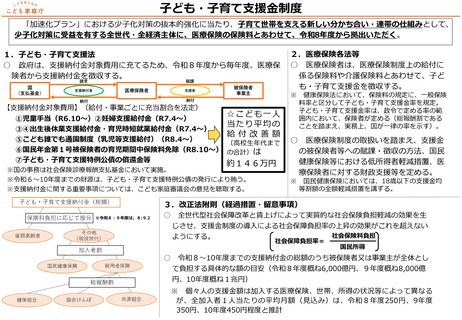

〇 子ども・子育て支援金制度は、社会連帯の理念を基盤に、こどもや子育て世帯を、全世代・全経済主体

が支える新しい分かち合い・連帯の仕組みです。

〇 少子化・人口減少が危機的な状況にある中、「こども未来戦略」(令和5年12月22日閣議決定)において、児童

手当の抜本的拡充など、年3.6兆円規模のこども・子育て政策の給付拡充を図ることとしました。これら

により個々人の子育てに関する負担を軽減し、少子化トレンドの反転につなげていけるよう、社会全体で

こどもや子育て世帯を応援する機運を高める取組もあわせて進めます。

〇 こうした大きな給付拡充に当たっては、経済政策と調和した財政枠組みとするとともに、若い世代の

方々が将来に展望を持てるよう、責任を持って安定財源を確保する必要があります。

子ども・子育て支援金制度は、歳出改革や既定予算の活用を最大限図った上で、令和8年度から10年

度にかけて段階的に構築する、少子化対策のための特定財源です。歳出改革による負担軽減とセットで、

かつその範囲内で構築することで、支援金制度の創設によって社会保障負担率(国全体でみた国民所得に対する社会保険

料負担の割合)が上昇しないようにします。

(若い世代の結婚・子育てを応援するもの)

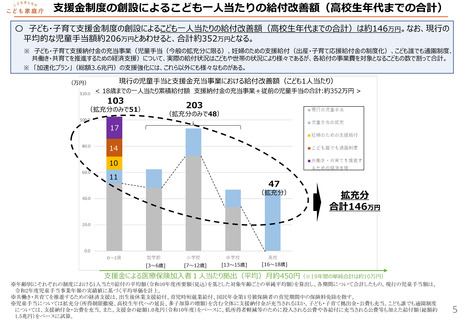

〇 支援金を医療保険料とあわせて、高齢者や企業を含む全世代・全経済主体から拠出をいただく中で、現

役世代の拠出額を低く抑えることができ、また、支援金を充てる事業による0~18歳までの間の平均的

な給付拡充(累計)は約146万円となります。つまり、子育て中や、これから結婚・子育てを考えられる

若い世代を確実に応援するものとなります。

〇 支援金は、児童手当など法律で定めたこども・子育て世帯向けの給付のみに充てるものであり、医療保

険料と区分された仕組みです。また、こうした仕組みであるため、今後の料率も、高齢化に伴って上昇す

る傾向にある医療・介護保険料のように、当面自然に上昇していくことが想定されるものではありません。

6

(子ども・子育て支援金制度の理念とその必要性)

〇 子ども・子育て支援金制度は、社会連帯の理念を基盤に、こどもや子育て世帯を、全世代・全経済主体

が支える新しい分かち合い・連帯の仕組みです。

〇 少子化・人口減少が危機的な状況にある中、「こども未来戦略」(令和5年12月22日閣議決定)において、児童

手当の抜本的拡充など、年3.6兆円規模のこども・子育て政策の給付拡充を図ることとしました。これら

により個々人の子育てに関する負担を軽減し、少子化トレンドの反転につなげていけるよう、社会全体で

こどもや子育て世帯を応援する機運を高める取組もあわせて進めます。

〇 こうした大きな給付拡充に当たっては、経済政策と調和した財政枠組みとするとともに、若い世代の

方々が将来に展望を持てるよう、責任を持って安定財源を確保する必要があります。

子ども・子育て支援金制度は、歳出改革や既定予算の活用を最大限図った上で、令和8年度から10年

度にかけて段階的に構築する、少子化対策のための特定財源です。歳出改革による負担軽減とセットで、

かつその範囲内で構築することで、支援金制度の創設によって社会保障負担率(国全体でみた国民所得に対する社会保険

料負担の割合)が上昇しないようにします。

(若い世代の結婚・子育てを応援するもの)

〇 支援金を医療保険料とあわせて、高齢者や企業を含む全世代・全経済主体から拠出をいただく中で、現

役世代の拠出額を低く抑えることができ、また、支援金を充てる事業による0~18歳までの間の平均的

な給付拡充(累計)は約146万円となります。つまり、子育て中や、これから結婚・子育てを考えられる

若い世代を確実に応援するものとなります。

〇 支援金は、児童手当など法律で定めたこども・子育て世帯向けの給付のみに充てるものであり、医療保

険料と区分された仕組みです。また、こうした仕組みであるため、今後の料率も、高齢化に伴って上昇す

る傾向にある医療・介護保険料のように、当面自然に上昇していくことが想定されるものではありません。

6