よむ、つかう、まなぶ。

こども家庭庁長官官房総務課支援金制度等準備室説明資料[2.2MB] (4 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54381.html |

| 出典情報 | 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2025年3月13日開催 3/13)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

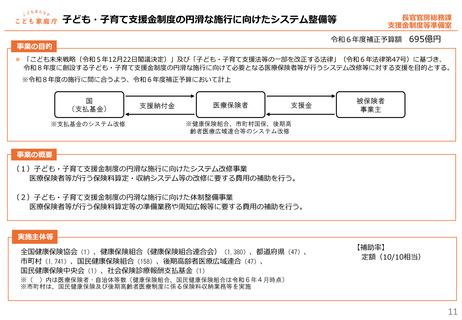

子ども・子育て支援金制度

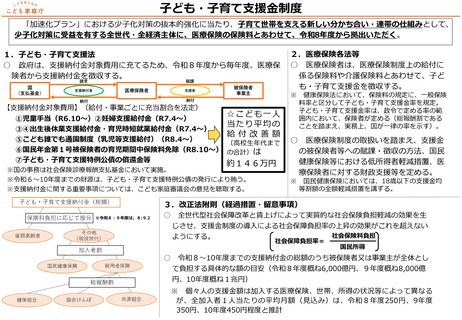

「加速化プラン」における少子化対策の抜本的強化に当たり、子育て世帯を支える新しい分かち合い・連帯の仕組みとして、

少子化対策に受益を有する全世代・全経済主体に、医療保険の保険料とあわせて、令和8年度から拠出いただく。

1.子ども・子育て支援法

○ 政府は、支援納付金対象費用に充てるため、令和8年度から毎年度、医療保

険者から支援納付金を徴収する。

請求

国

(支払基金)

支援納付金

賦課

医療保険者

支援金

被保険者

事業主

納付

納付

【支援納付金対象費用】(給付・事業ごとに充当割合を法定)

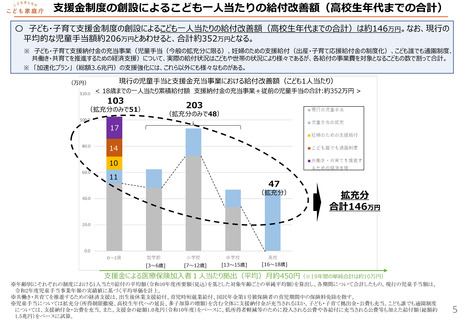

☆こども一人

①児童手当(R6.10~)②妊婦支援給付金(R7.4~)

当たり平均の

③④出生後休業支援給付金・育児時短就業給付金(R7.4~)

給付改善額

⑤こども誰でも通園制度(乳児等支援給付)(R8.4~)

(高校生年代まで

⑥国民年金第1号被保険者の育児期間中保険料免除(R8.10~) の合計)は

⑦子ども・子育て支援特例公債の償還金等

約146万円

※国の事務は社会保険診療報酬支払基金において実施。

※令和6~10年度までの財源は、子ども・子育て支援特例公債の発行により賄う。

※支援納付金に関する重要事項については、こども家庭審議会の意見を聴取する。

2.医療保険各法等

○ 医療保険者は、医療保険制度上の給付に

係る保険料や介護保険料とあわせて、子ど

も・子育て支援金を徴収する。

※ 健康保険法において、保険料の規定に、一般保険

料率と区分して子ども・子育て支援金率を規定。

子ども・子育て支援金率は、政令で定める率の範

囲内において、保険者が定める(総報酬割である

ことを踏まえ、実務上、国が一律の率を示す)。

○

医療保険制度の取扱いを踏まえ、支援金

の被保険者等への賦課・徴収の方法、国民

健康保険等における低所得者軽減措置、医

療保険者に対する財政支援等を定める。

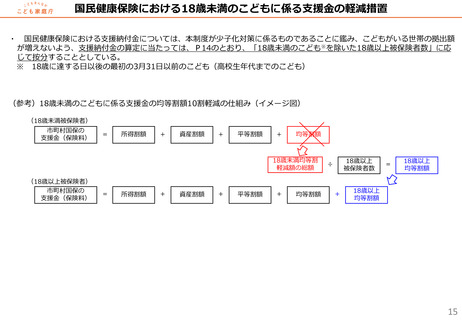

※ 国民健康保険においては、18歳以下の支援金均

等割額の全額軽減措置を講ずる。

3.改正法附則(経過措置・留意事項)

※令和8・9年度は、8:92

○

全世代型社会保障改革と賃上げによって実質的な社会保険負担軽減の効果を生

じさせ、支援金制度の導入による社会保障負担率の上昇の効果がこれを超えない

社会保険料負担

ようにする。

社会保障負担率=

○

国民所得

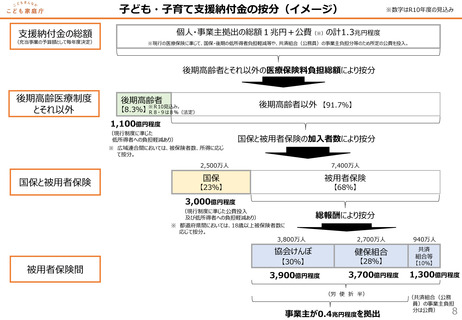

令和8~10年度までの支援納付金の総額のうち被保険者又は事業主が全体とし

て負担する具体的な額の目安(令和8年度概ね6,000億円、9年度概ね8,000億

円、10年度概ね1兆円)

※ 個々人の支援金額は加入する医療保険、世帯、所得の状況等によって異なる

が、全加入者1人当たりの平均月額(見込み)は、令和8年度250円、9年度

350円、10年度450円程度と推計

「加速化プラン」における少子化対策の抜本的強化に当たり、子育て世帯を支える新しい分かち合い・連帯の仕組みとして、

少子化対策に受益を有する全世代・全経済主体に、医療保険の保険料とあわせて、令和8年度から拠出いただく。

1.子ども・子育て支援法

○ 政府は、支援納付金対象費用に充てるため、令和8年度から毎年度、医療保

険者から支援納付金を徴収する。

請求

国

(支払基金)

支援納付金

賦課

医療保険者

支援金

被保険者

事業主

納付

納付

【支援納付金対象費用】(給付・事業ごとに充当割合を法定)

☆こども一人

①児童手当(R6.10~)②妊婦支援給付金(R7.4~)

当たり平均の

③④出生後休業支援給付金・育児時短就業給付金(R7.4~)

給付改善額

⑤こども誰でも通園制度(乳児等支援給付)(R8.4~)

(高校生年代まで

⑥国民年金第1号被保険者の育児期間中保険料免除(R8.10~) の合計)は

⑦子ども・子育て支援特例公債の償還金等

約146万円

※国の事務は社会保険診療報酬支払基金において実施。

※令和6~10年度までの財源は、子ども・子育て支援特例公債の発行により賄う。

※支援納付金に関する重要事項については、こども家庭審議会の意見を聴取する。

2.医療保険各法等

○ 医療保険者は、医療保険制度上の給付に

係る保険料や介護保険料とあわせて、子ど

も・子育て支援金を徴収する。

※ 健康保険法において、保険料の規定に、一般保険

料率と区分して子ども・子育て支援金率を規定。

子ども・子育て支援金率は、政令で定める率の範

囲内において、保険者が定める(総報酬割である

ことを踏まえ、実務上、国が一律の率を示す)。

○

医療保険制度の取扱いを踏まえ、支援金

の被保険者等への賦課・徴収の方法、国民

健康保険等における低所得者軽減措置、医

療保険者に対する財政支援等を定める。

※ 国民健康保険においては、18歳以下の支援金均

等割額の全額軽減措置を講ずる。

3.改正法附則(経過措置・留意事項)

※令和8・9年度は、8:92

○

全世代型社会保障改革と賃上げによって実質的な社会保険負担軽減の効果を生

じさせ、支援金制度の導入による社会保障負担率の上昇の効果がこれを超えない

社会保険料負担

ようにする。

社会保障負担率=

○

国民所得

令和8~10年度までの支援納付金の総額のうち被保険者又は事業主が全体とし

て負担する具体的な額の目安(令和8年度概ね6,000億円、9年度概ね8,000億

円、10年度概ね1兆円)

※ 個々人の支援金額は加入する医療保険、世帯、所得の状況等によって異なる

が、全加入者1人当たりの平均月額(見込み)は、令和8年度250円、9年度

350円、10年度450円程度と推計