よむ、つかう、まなぶ。

資料4 中室構成員提出資料 (8 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digital_gyozaikaikaku/kaigi10/gijishidai10.html |

| 出典情報 | デジタル行財政改革会議(第10回 4/22)《内閣官房》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

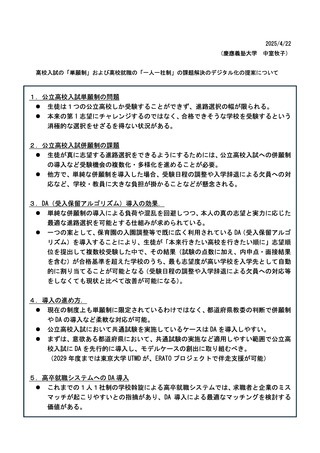

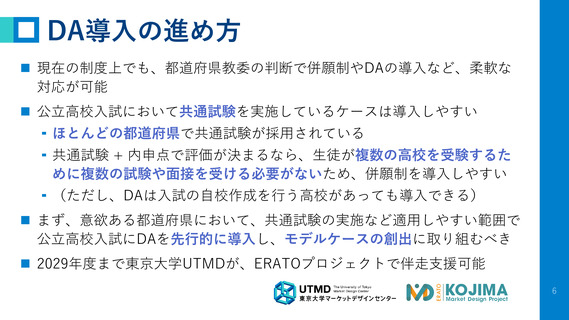

DA導入の進め方

現在の制度上でも、都道府県教委の判断で併願制やDAの導入など、柔軟な

対応が可能

公立高校入試において共通試験を実施しているケースは導入しやすい

ほとんどの都道府県で共通試験が採用されている

共通試験 + 内申点で評価が決まるなら、生徒が複数の高校を受験するた

めに複数の試験や面接を受ける必要がないため、併願制を導入しやすい

(ただし、DAは入試の自校作成を行う高校があっても導入できる)

まず、意欲ある都道府県において、共通試験の実施など適用しやすい範囲で

公立高校入試にDAを先行的に導入し、モデルケースの創出に取り組むべき

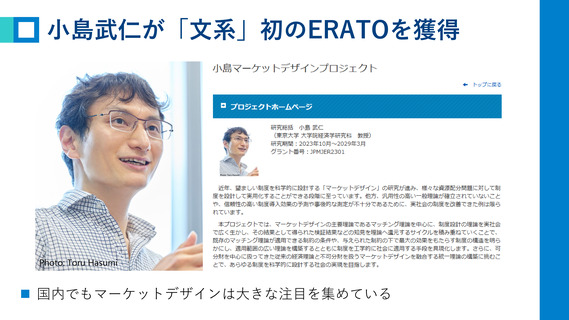

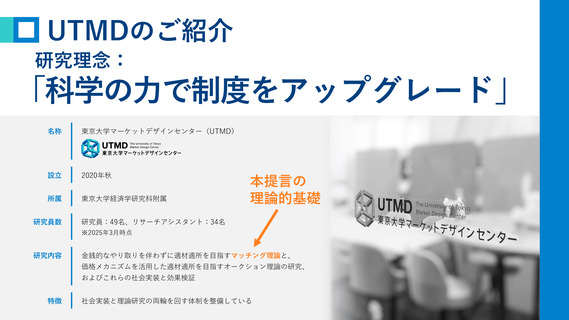

2029年度まで東京大学UTMDが、ERATOプロジェクトで伴走支援可能

6

現在の制度上でも、都道府県教委の判断で併願制やDAの導入など、柔軟な

対応が可能

公立高校入試において共通試験を実施しているケースは導入しやすい

ほとんどの都道府県で共通試験が採用されている

共通試験 + 内申点で評価が決まるなら、生徒が複数の高校を受験するた

めに複数の試験や面接を受ける必要がないため、併願制を導入しやすい

(ただし、DAは入試の自校作成を行う高校があっても導入できる)

まず、意欲ある都道府県において、共通試験の実施など適用しやすい範囲で

公立高校入試にDAを先行的に導入し、モデルケースの創出に取り組むべき

2029年度まで東京大学UTMDが、ERATOプロジェクトで伴走支援可能

6