よむ、つかう、まなぶ。

【資料4】業界の取組について(日本製薬団体連合会) (27 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36723.html |

| 出典情報 | 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第9回 12/11)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

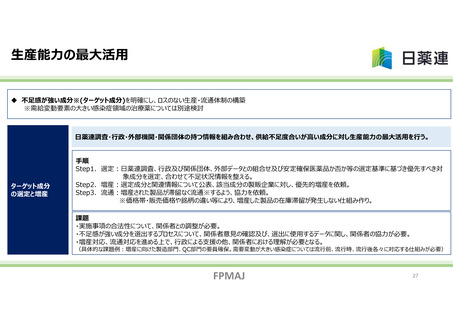

生産能力の最大活用

不足感が強い成分※(ターゲット成分)を明確にし、ロスのない生産・流通体制の構築

※需給変動要素の大きい感染症領域の治療薬については別途検討

日薬連調査・行政・外部機関・関係団体の持つ情報を組み合わせ、供給不足度合いが高い成分に対し生産能力の最大活用を行う。

ターゲット成分

の選定と増産

手順

Step1. 選定︓日薬連調査、行政及び関係団体、外部データとの組合せ及び安定確保医薬品か否か等の選定基準に基づき優先すべき対

象成分を選定、合わせて不足状況情報を整える。

Step2. 増産︓選定成分と関連情報について公表、該当成分の製販企業に対し、優先的増産を依頼。

Step3. 流通︓増産された製品が滞留なく流通※するよう、協力を依頼。

※価格帯・販売価格や銘柄の違い等により、増産した製品の在庫滞留が発生しない仕組み作り。

課題

・実施事項の合法性について、関係者との調整が必要。

・不足感が強い成分を選出するプロセスについて、関係者意見の確認及び、選出に使用するデータに関し、関係者の協力が必要。

・増産対応、流通対応を進める上で、行政による支援の他、関係者における理解が必要となる。

(具体的な課題例︓増産に向けた製造部門、QC部門の要員確保。需要変動が大きい感染症については流行前、流行時、流行後各々に対応する仕組みが必要)

FPMAJ

27

不足感が強い成分※(ターゲット成分)を明確にし、ロスのない生産・流通体制の構築

※需給変動要素の大きい感染症領域の治療薬については別途検討

日薬連調査・行政・外部機関・関係団体の持つ情報を組み合わせ、供給不足度合いが高い成分に対し生産能力の最大活用を行う。

ターゲット成分

の選定と増産

手順

Step1. 選定︓日薬連調査、行政及び関係団体、外部データとの組合せ及び安定確保医薬品か否か等の選定基準に基づき優先すべき対

象成分を選定、合わせて不足状況情報を整える。

Step2. 増産︓選定成分と関連情報について公表、該当成分の製販企業に対し、優先的増産を依頼。

Step3. 流通︓増産された製品が滞留なく流通※するよう、協力を依頼。

※価格帯・販売価格や銘柄の違い等により、増産した製品の在庫滞留が発生しない仕組み作り。

課題

・実施事項の合法性について、関係者との調整が必要。

・不足感が強い成分を選出するプロセスについて、関係者意見の確認及び、選出に使用するデータに関し、関係者の協力が必要。

・増産対応、流通対応を進める上で、行政による支援の他、関係者における理解が必要となる。

(具体的な課題例︓増産に向けた製造部門、QC部門の要員確保。需要変動が大きい感染症については流行前、流行時、流行後各々に対応する仕組みが必要)

FPMAJ

27