よむ、つかう、まなぶ。

【資料4】業界の取組について(日本製薬団体連合会) (29 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36723.html |

| 出典情報 | 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第9回 12/11)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

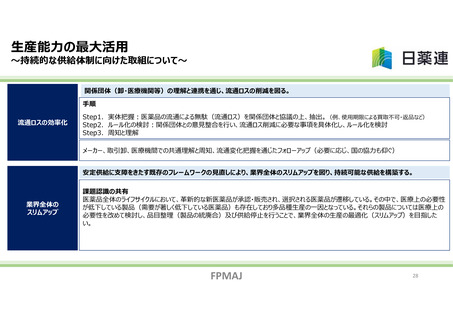

業界全体のスリムアップ

医薬品のライフサイクル等を見据えた対応

解決策

製品のライフサイクルにて医療上の必要性が低下していると考えられる製品について、その医療上の必要性を不採算性等も考慮し改めて検討し、品目整理、供給

停止をしても良い製品を決定する。更に、品目整理、供給停止の手順を簡素化し、全体としての品目数の最適化を通じ、生産ラインの最大化を図る。

具体的な手順

品目整理、供給停止に向けたルールの変更

⇒①製品のライフサイクルを考え、医療上の必要性が低下していると考えられる製品について、その医療上の必要性と不採算性等を考慮し、改めて検討して品目

整理、供給停止が可能な製品を国と日薬連および関係団体等で検討し、該当する製品を決定する。決定された製販企業は国との協議を行い、品目整

理等の手続きを行う。

⇒②複数社で品目を統合する場合や一定のシェア以下の品目についての品目整理等の手続きを簡素化する。

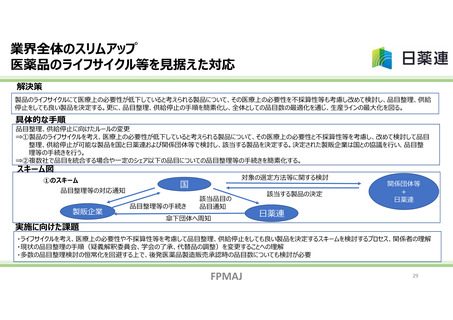

スキーム図

①のスキーム

品目整理等の対応通知

製販企業

実施に向けた課題

対象の選定方法等に関する検討

国

品目整理等の手続き

該当品目の

品目通知

傘下団体へ周知

該当する製品の決定

関係団体等

+

日薬連

日薬連

・ライフサイクルを考え、医療上の必要性や不採算性等を考慮して品目整理、供給停止をしても良い製品を決定するスキームを検討するプロセス、関係者の理解

・現状の品目整理の手順(疑義解釈委員会、学会の了承、代替品の調整)を変更することへの理解

・多数の品目整理検討の恒常化を回避する上で、後発医薬品製造販売承認時の品目数についても検討が必要

FPMAJ

29

医薬品のライフサイクル等を見据えた対応

解決策

製品のライフサイクルにて医療上の必要性が低下していると考えられる製品について、その医療上の必要性を不採算性等も考慮し改めて検討し、品目整理、供給

停止をしても良い製品を決定する。更に、品目整理、供給停止の手順を簡素化し、全体としての品目数の最適化を通じ、生産ラインの最大化を図る。

具体的な手順

品目整理、供給停止に向けたルールの変更

⇒①製品のライフサイクルを考え、医療上の必要性が低下していると考えられる製品について、その医療上の必要性と不採算性等を考慮し、改めて検討して品目

整理、供給停止が可能な製品を国と日薬連および関係団体等で検討し、該当する製品を決定する。決定された製販企業は国との協議を行い、品目整

理等の手続きを行う。

⇒②複数社で品目を統合する場合や一定のシェア以下の品目についての品目整理等の手続きを簡素化する。

スキーム図

①のスキーム

品目整理等の対応通知

製販企業

実施に向けた課題

対象の選定方法等に関する検討

国

品目整理等の手続き

該当品目の

品目通知

傘下団体へ周知

該当する製品の決定

関係団体等

+

日薬連

日薬連

・ライフサイクルを考え、医療上の必要性や不採算性等を考慮して品目整理、供給停止をしても良い製品を決定するスキームを検討するプロセス、関係者の理解

・現状の品目整理の手順(疑義解釈委員会、学会の了承、代替品の調整)を変更することへの理解

・多数の品目整理検討の恒常化を回避する上で、後発医薬品製造販売承認時の品目数についても検討が必要

FPMAJ

29