よむ、つかう、まなぶ。

資料3 日本癌治療学会 提出資料 (23 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_55468.html |

| 出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第17回 3/21)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

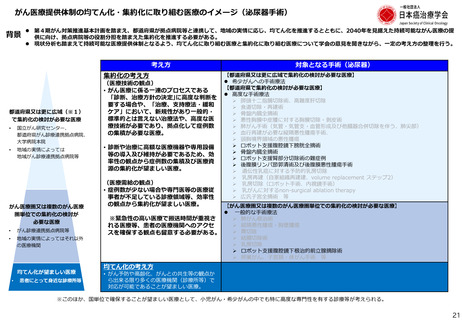

集約化における具体的検討事例:泌尿器がん領域

➢集約化の対象となりうる術式:高難度手術→一定の術後死亡が起こりうる。

• ロボット支援腹腔鏡下膀胱全摘術(2,000件)及び骨盤内臓全摘術(350件)

腸管利用尿路変向術や尿管皮膚ろう造設などの尿路再建を要するため高侵襲・長時間手術となる。腸管を切除再建するため、術後のイレ

ウス・縫合不全・感染症などの重症化リスクを内包しており、特に高齢者においては数%の周術期死亡リスクが報告されている。

• ロボット支援腎部分切除術の難症例:腫瘍径が大きい症例や腫瘍が腎血管と隣接した症例、また腫瘍が埋没した症例などでは腫瘍の完全

摘除と摘除後の出血コントロールに高度の技術を要する。

• 後腹膜リンパ節郭清術(600件)及び後腹膜悪性腫瘍手術(1,200件)

高侵襲手術。症例数が少ないため医療スタッフの習熟という点でも一定の施設での集約化が望ましい。

➢疾患頻度の問題:

中規模の市中病院でも日常診療として行われているロボット支援腹腔鏡下根治的前立腺摘除術は、全国で2,4000件/年(手術件数は厚労

省NDBオープンデータ 令和4年度を参照)が実施されている一方で、ロボット支援腹腔鏡下膀胱全摘術、後腹膜リンパ節郭清術は、後腹

膜悪性腫瘍手術、骨盤内臓全摘術の頻度は高くない。集約化により手術に関わるスタッフ(執刀医・助手・看護師・臨床工学士など)の

習熟が期待でき、手術時間の短縮や合併症の低減、手術成績の向上などが期待できる。現状でも各施設の医師が自施設の設備や手術実施

体制などを鑑みて近隣の大学病院などに手術目的に紹介するなどの自律的な集約化は行われている状況と思われるが、都道府県レベルで

の情報共有システムが構築されることで、患者の円滑な紹介体制や集約施設のハイボリュームセンター化をより一層効率的に図ることが

できると考える。

➢尿路管理:

尿路ストーマ・腎ろう・膀胱ろう・尿道カテーテル留置などの特別な尿路管理においては。月に1回のカテーテル定期交換や、事故的に

カテーテルが抜けてしまった際の緊急対応が必要な場合があり、これらは患者の生活の質に直結しているため、診療の均てん化が必要。

日本泌尿器科学会理事長

江藤正俊先生ご提供

22

➢集約化の対象となりうる術式:高難度手術→一定の術後死亡が起こりうる。

• ロボット支援腹腔鏡下膀胱全摘術(2,000件)及び骨盤内臓全摘術(350件)

腸管利用尿路変向術や尿管皮膚ろう造設などの尿路再建を要するため高侵襲・長時間手術となる。腸管を切除再建するため、術後のイレ

ウス・縫合不全・感染症などの重症化リスクを内包しており、特に高齢者においては数%の周術期死亡リスクが報告されている。

• ロボット支援腎部分切除術の難症例:腫瘍径が大きい症例や腫瘍が腎血管と隣接した症例、また腫瘍が埋没した症例などでは腫瘍の完全

摘除と摘除後の出血コントロールに高度の技術を要する。

• 後腹膜リンパ節郭清術(600件)及び後腹膜悪性腫瘍手術(1,200件)

高侵襲手術。症例数が少ないため医療スタッフの習熟という点でも一定の施設での集約化が望ましい。

➢疾患頻度の問題:

中規模の市中病院でも日常診療として行われているロボット支援腹腔鏡下根治的前立腺摘除術は、全国で2,4000件/年(手術件数は厚労

省NDBオープンデータ 令和4年度を参照)が実施されている一方で、ロボット支援腹腔鏡下膀胱全摘術、後腹膜リンパ節郭清術は、後腹

膜悪性腫瘍手術、骨盤内臓全摘術の頻度は高くない。集約化により手術に関わるスタッフ(執刀医・助手・看護師・臨床工学士など)の

習熟が期待でき、手術時間の短縮や合併症の低減、手術成績の向上などが期待できる。現状でも各施設の医師が自施設の設備や手術実施

体制などを鑑みて近隣の大学病院などに手術目的に紹介するなどの自律的な集約化は行われている状況と思われるが、都道府県レベルで

の情報共有システムが構築されることで、患者の円滑な紹介体制や集約施設のハイボリュームセンター化をより一層効率的に図ることが

できると考える。

➢尿路管理:

尿路ストーマ・腎ろう・膀胱ろう・尿道カテーテル留置などの特別な尿路管理においては。月に1回のカテーテル定期交換や、事故的に

カテーテルが抜けてしまった際の緊急対応が必要な場合があり、これらは患者の生活の質に直結しているため、診療の均てん化が必要。

日本泌尿器科学会理事長

江藤正俊先生ご提供

22