よむ、つかう、まなぶ。

資料3 日本癌治療学会 提出資料 (3 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_55468.html |

| 出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第17回 3/21)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

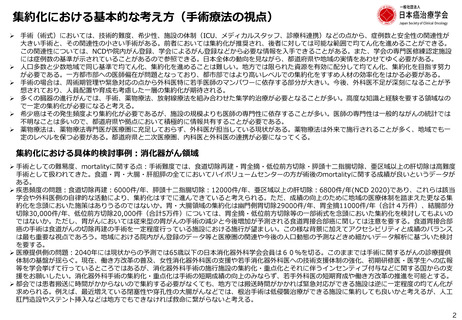

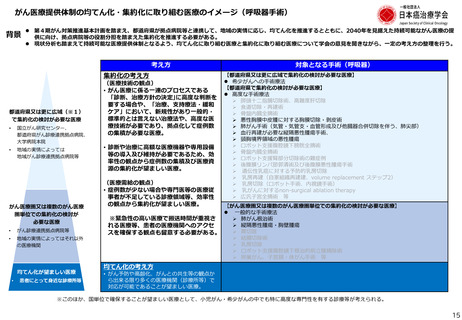

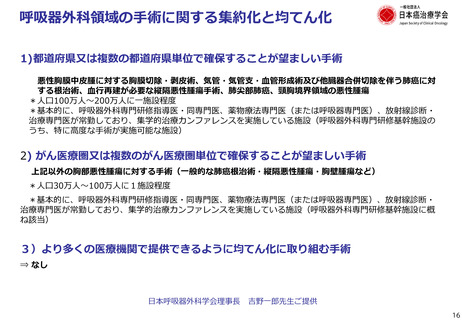

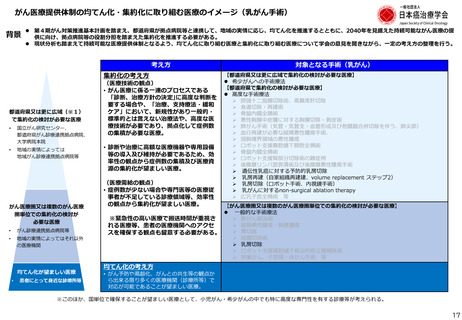

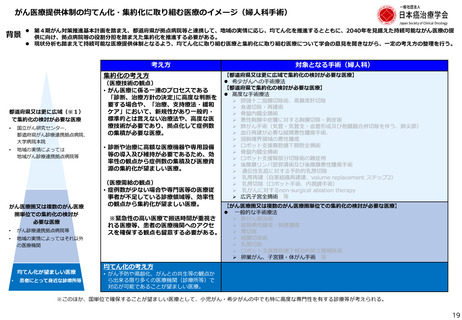

集約化における基本的な考え方(手術療法の視点)

➢ 手術(術式)においては、技術的難度、希少性、施設の体制(ICU、メディカルスタッフ、診療科連携)などの点から、症例数と安全性の関連性が

大きい手術と、その関連性の小さい手術がある。前者においては集約化が推奨され、後者に対しては可能な範囲で均てん化を進めることができる。

この関連性については、NCDや院内がん登録、学会によるがん登録などから必要な情報を入手できることがある。また、学会の専門医修練認定施設

には症例数の基準が示されていることがあるので参照できる。日本全体の動向を見ながら、都道府県や地域の実情をあわせてゆく必要がある。

➢ 人口多数と少数地域で同じ基準で均てん化、集約化を進めることは難しい。地方では限られた資源を有効に配分して均てん化、集約化を目指す努力

が必要である。一方都市部への医師偏在が問題となっており、都市部ではより高いレベルでの集約化をすすめ人材の効率化をはかる必要がある。

➢ 手術の場合は、周術期管理や緊急対応の点から外科医特に若手医師のマンパワーに依存する部分が大きい。今後、外科医不足が深刻になることが予

想されており、人員配置や育成も考慮した一層の集約化が期待される。

➢ 多くの臓器の進行がんでは、手術、薬物療法、放射線療法を組み合わせた集学的治療が必要となることが多い。高度な知識と経験を要する領域なの

で一定の集約化が必要になると考える。

➢ 希少癌はその発生頻度より集約化が必要であるが、施設の規模よりも医師の専門性に依存することが多い。医師の専門性は一般的ながんの統計では

不明なことは多いので、都道府県や拠点において積極的に情報共有することが必要である。

➢ 薬物療法は、薬物療法専門医が医療圏に充足しておらず、外科医が担当している現状がある。薬物療法は外来で施行されることが多く、地域でも一

定のレベルを保つ必要がある。都道府県と二次医療圏、内科医と外科医の連携が必要になってくる。

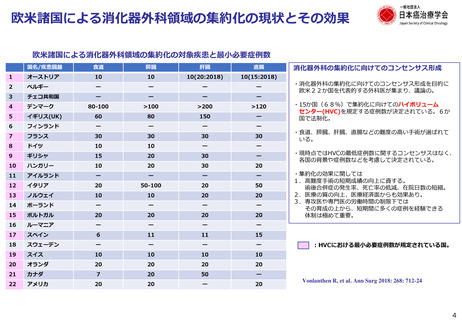

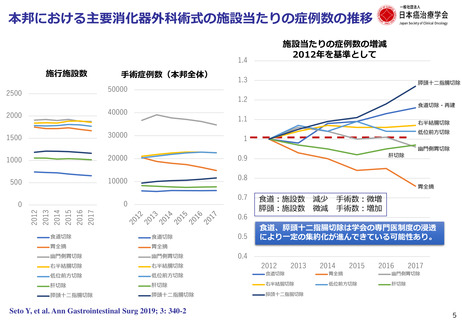

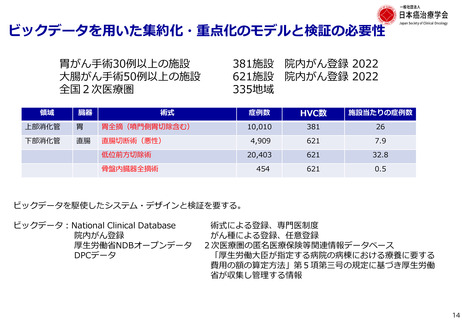

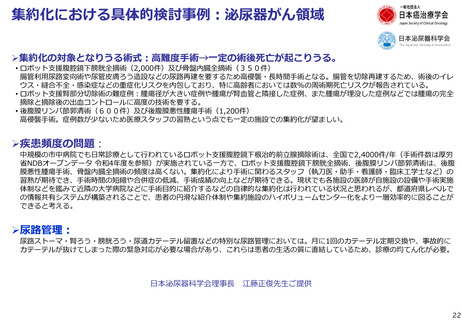

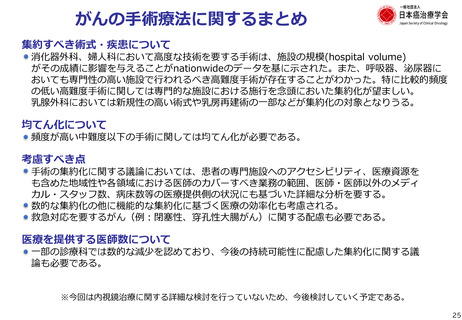

集約化における具体的検討事例:消化器がん領域

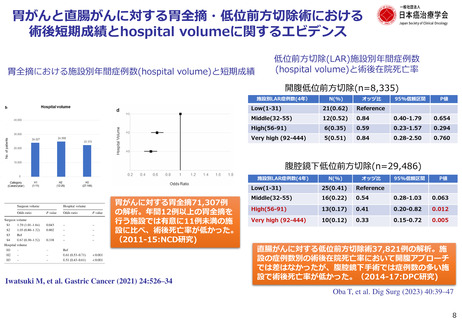

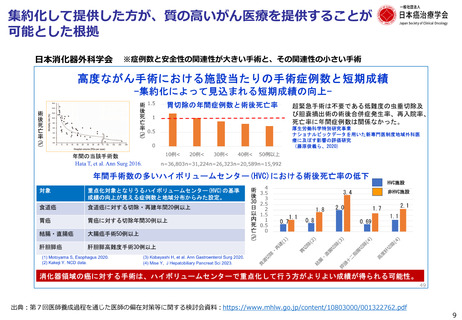

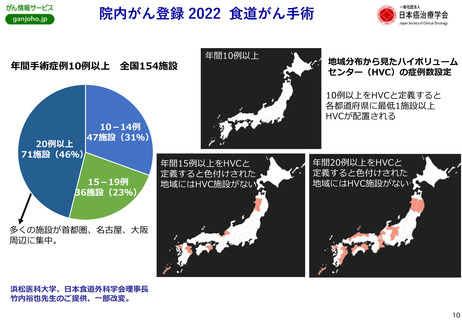

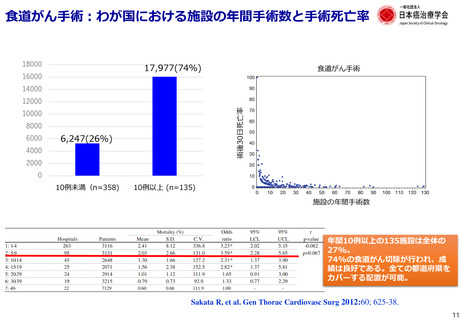

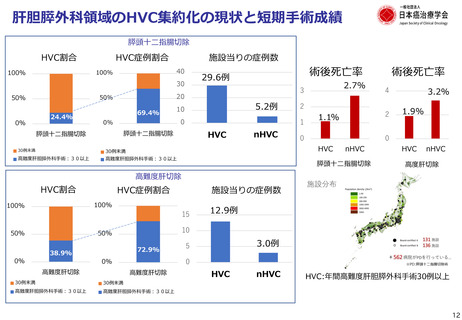

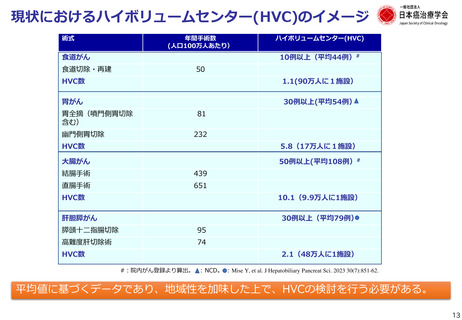

➢ 手術としての難易度、mortalityに関する点:手術難度では、食道切除再建・胃全摘・低位前方切除・膵頭十二指腸切除、亜区域以上の肝切除は高難度

手術として扱われてきた。食道・胃・大腸・肝胆膵の全てにおいてハイボリュームセンターの方が術後のmortalityに関する成績が良いというデータが

ある。

➢ 疾患頻度の問題:食道切除再建:6000件/年、膵頭十二指腸切除:12000件/年、亜区域以上の肝切除:6800件/年(NCD 2020)であり、これらは該当

学会や外科医側の自律的な活動により、集約化はすでに進んできていると考えられる。ただ、成績の向上のために地域の医療体制を踏まえた更なる集

約化を念頭においた施策はありうるのではないか。胃・大腸領域の集約化は幽門側胃切除29000件/年、胃全摘11000件/年(合計4万件)、結腸部分

切除30,000件/年、低位前方切除20,000件(合計5万件)については、胃全摘・低位前方切除等の一部術式を念頭においた集約化を検討してもよいの

ではないか。ただし、胃がんにおいては従来型の胃がんの手術の減少と今後増加が予測される食道胃接合部癌に関しては注意を要する。食道胃接合部

癌の手術は食道がんの切除再建の手術を一定程度行っている施設における施行が望ましい。この様な背景に加えてアクセシビリティと成績のバランス

は最も重要な視点であろう。地域における院内がん登録のデータ等と医療圏の関連や今後の人口動態の予測などきめ細かいデータ解析に基づいた検討

を要する。

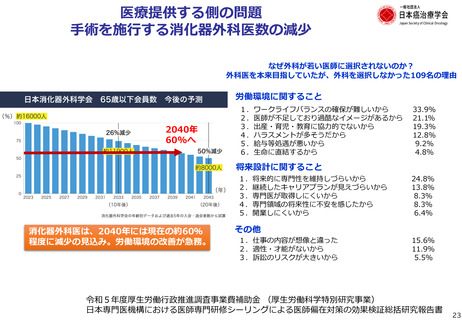

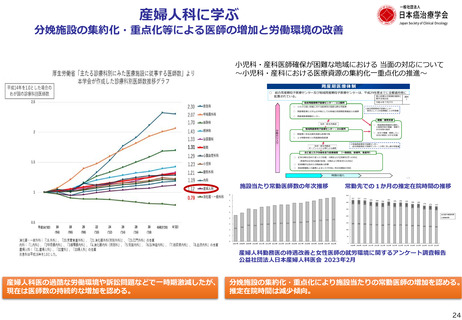

➢ 医療提供側の問題:2040年には現状からの予測では65歳以下の日本消化器外科学会会員は60%を切る。このままでは手術に関するがんの診療提供

体制の基盤が揺らぐ。現在、働き方改革の普及、女性消化器外科医の支援や若手消化器外科医への技術支援体制の強化、初期研修医・医学生への広報

等を学会挙げて行っているところではあるが、消化器外科手術の施行施設の集約化・重点化とそれに伴うインセンティブ付与などに関する国からの支

援をお願いしたい。消化器外科手術の集約化・重点化は手術の短期成績の向上のみならず、若手外科医の短期育成や働き方改革の推進を可能とする。

➢ 都会では患者搬送に時間がかからないので集約する必要がなくても、地方では搬送時間がかかれば緊急対応ができる施設は逆に一定程度の均てん化が

求められる。例えば、最近増えている閉塞性や穿孔性の大腸がんなどでは、根治手術は低侵襲治療ができる施設に集約しても良いかと考えるが、人工

肛門造設やステント挿入などは地方でもできなければ救命に繋がらないと考える。

2

➢ 手術(術式)においては、技術的難度、希少性、施設の体制(ICU、メディカルスタッフ、診療科連携)などの点から、症例数と安全性の関連性が

大きい手術と、その関連性の小さい手術がある。前者においては集約化が推奨され、後者に対しては可能な範囲で均てん化を進めることができる。

この関連性については、NCDや院内がん登録、学会によるがん登録などから必要な情報を入手できることがある。また、学会の専門医修練認定施設

には症例数の基準が示されていることがあるので参照できる。日本全体の動向を見ながら、都道府県や地域の実情をあわせてゆく必要がある。

➢ 人口多数と少数地域で同じ基準で均てん化、集約化を進めることは難しい。地方では限られた資源を有効に配分して均てん化、集約化を目指す努力

が必要である。一方都市部への医師偏在が問題となっており、都市部ではより高いレベルでの集約化をすすめ人材の効率化をはかる必要がある。

➢ 手術の場合は、周術期管理や緊急対応の点から外科医特に若手医師のマンパワーに依存する部分が大きい。今後、外科医不足が深刻になることが予

想されており、人員配置や育成も考慮した一層の集約化が期待される。

➢ 多くの臓器の進行がんでは、手術、薬物療法、放射線療法を組み合わせた集学的治療が必要となることが多い。高度な知識と経験を要する領域なの

で一定の集約化が必要になると考える。

➢ 希少癌はその発生頻度より集約化が必要であるが、施設の規模よりも医師の専門性に依存することが多い。医師の専門性は一般的ながんの統計では

不明なことは多いので、都道府県や拠点において積極的に情報共有することが必要である。

➢ 薬物療法は、薬物療法専門医が医療圏に充足しておらず、外科医が担当している現状がある。薬物療法は外来で施行されることが多く、地域でも一

定のレベルを保つ必要がある。都道府県と二次医療圏、内科医と外科医の連携が必要になってくる。

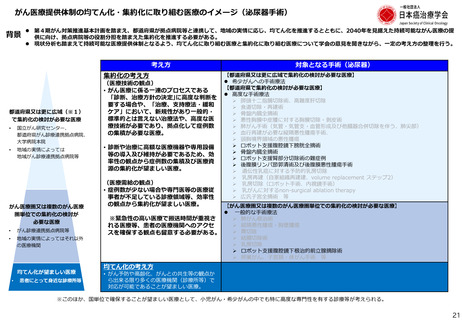

集約化における具体的検討事例:消化器がん領域

➢ 手術としての難易度、mortalityに関する点:手術難度では、食道切除再建・胃全摘・低位前方切除・膵頭十二指腸切除、亜区域以上の肝切除は高難度

手術として扱われてきた。食道・胃・大腸・肝胆膵の全てにおいてハイボリュームセンターの方が術後のmortalityに関する成績が良いというデータが

ある。

➢ 疾患頻度の問題:食道切除再建:6000件/年、膵頭十二指腸切除:12000件/年、亜区域以上の肝切除:6800件/年(NCD 2020)であり、これらは該当

学会や外科医側の自律的な活動により、集約化はすでに進んできていると考えられる。ただ、成績の向上のために地域の医療体制を踏まえた更なる集

約化を念頭においた施策はありうるのではないか。胃・大腸領域の集約化は幽門側胃切除29000件/年、胃全摘11000件/年(合計4万件)、結腸部分

切除30,000件/年、低位前方切除20,000件(合計5万件)については、胃全摘・低位前方切除等の一部術式を念頭においた集約化を検討してもよいの

ではないか。ただし、胃がんにおいては従来型の胃がんの手術の減少と今後増加が予測される食道胃接合部癌に関しては注意を要する。食道胃接合部

癌の手術は食道がんの切除再建の手術を一定程度行っている施設における施行が望ましい。この様な背景に加えてアクセシビリティと成績のバランス

は最も重要な視点であろう。地域における院内がん登録のデータ等と医療圏の関連や今後の人口動態の予測などきめ細かいデータ解析に基づいた検討

を要する。

➢ 医療提供側の問題:2040年には現状からの予測では65歳以下の日本消化器外科学会会員は60%を切る。このままでは手術に関するがんの診療提供

体制の基盤が揺らぐ。現在、働き方改革の普及、女性消化器外科医の支援や若手消化器外科医への技術支援体制の強化、初期研修医・医学生への広報

等を学会挙げて行っているところではあるが、消化器外科手術の施行施設の集約化・重点化とそれに伴うインセンティブ付与などに関する国からの支

援をお願いしたい。消化器外科手術の集約化・重点化は手術の短期成績の向上のみならず、若手外科医の短期育成や働き方改革の推進を可能とする。

➢ 都会では患者搬送に時間がかからないので集約する必要がなくても、地方では搬送時間がかかれば緊急対応ができる施設は逆に一定程度の均てん化が

求められる。例えば、最近増えている閉塞性や穿孔性の大腸がんなどでは、根治手術は低侵襲治療ができる施設に集約しても良いかと考えるが、人工

肛門造設やステント挿入などは地方でもできなければ救命に繋がらないと考える。

2