よむ、つかう、まなぶ。

参考資料3:厚生労働科学研究 特別研究(野出班)の報告書 (10 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23962.html |

| 出典情報 | 循環器病対策推進協議会 循環器病総合支援委員会(第1回 2/17)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

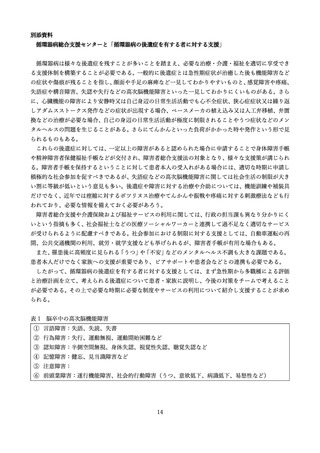

別添資料

循環器病総合支援センターと「循環器病の緩和ケア」

循環器病に求められる緩和ケアは、身体的苦痛・精神心理的苦痛・社会的苦痛・スピリチュアルな苦

痛からなる全人的苦痛の評価・改善および、アドバンス・ケア・プランニングや協働意思決定のための

サポートが中心であると考えることが妥当である。さらに近年の欧州心臓協会での報告でも患者のニー

ズをくみ取る事が重要であり、まず緩和ケアのニーズの把握、全人的苦痛の改善および意思決定支援を

実践することが明記されている(Cardiovasc Res. 2020 Jan 1;116(1):12-27)

。突然発症することが多い

脳卒中では、後遺症による身体的苦痛に加えて、突然の発症に対する戸惑い、障害が生じたことへの悲

しみ、将来への不安など様々な苦痛を生じる。患者の身体的苦痛を緩和するとともに、患者・家族等の

精神心理的苦痛を共感をもって傾聴し、病状や今後起こりうる事態について説明して、意思決定を支援

する。特に重症脳卒中では、患者本人が自立した意思決定能力を持たず、アドバンス・ケア・プランニ

ング(Advance Care Planning)も示されないことが多いため、家族等から発症前の患者本人の意思につ

いて聴き取り、それに沿った形で今後の医療やケアの方針を、家族等と相談して決定していく。社会的

苦痛に対しては多職種ケアチームによる相談支援を行い、利用可能な行政の窓口につなげていく。

また全人的苦痛の改善のためには、いくつもの専門領域の関与が不可欠であり、精神・心理的ケアを

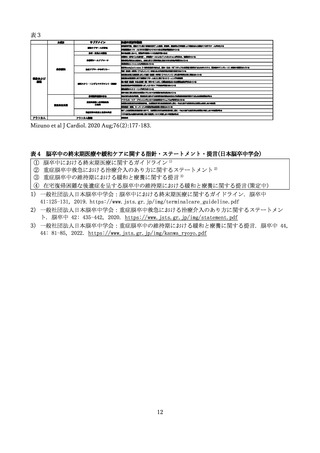

中心とした専門家(診療科)へのアクセスはがん領域の緩和ケアの時代より緩和ケアの医療の質確保(表

1)に不可欠な要素と考えられている(Journal of pain and symptom management 51.4 (2016): 652-661.)。

これは日本での心不全緩和ケア領域および急性期循環器疾患における緩和ケアの医療の質評価項目と

しても含まれている(表2、表3)

。脳卒中領域においても、ケアチームは、医師・看護師・医療ソーシ

ャルワーカー(社会福祉士等)・介護相談支援員(ケアマネジャー)などの医療・ケアにかかわる職種に加

えて、臨床心理士や宗教家などの多職種で構成される必要がある。

このような多職種での介入の重要性として、欧米でも心臓病その他の循環器病における緩和ケア専門

家へのアクセスが少ないことも指摘されており(JAMA Netw Open. 2019;2(5):e192375)、多職種チー

ムでの緩和ケア介入は QOL および不安、うつ、スピリチュアルな改善のために有効であったというこ

とが報告されている(J Am Coll Cardiol. 2017 July 18; 70(3): 331–341)

。日本では多施設ランダム化比

較試験はないが、同様の結果が期待される。

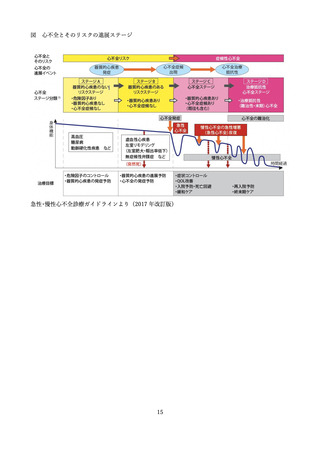

心臓病その他の循環器病に特化した緩和ケア教育においては、2018 年における「循環器疾患の患者

に対する緩和ケア提供体制のあり方について」の報告書や、日本循環器学会「2021 年改訂版 循環器

疾患における緩和ケアについての提言」で記載されていることに加え、日本心不全学会主催で心不全

緩和ケアトレーニングコース(Heart failure Palliative Training program for comprehensive care

provider)により主に循環器内科医を中心として心臓病の一つである心不全における緩和ケア教育の普

及に努めている。脳卒中領域においては、今後、脳卒中相談窓口において、脳卒中患者家族等に対す

る療養と緩和に関する情報提供および支援ができる人材(脳卒中療養相談士)を育成するとともに、

脳卒中にかかわる医療従事者が緩和ケアの知識や技能を獲得できるような体制を整備していく必要が

ある。

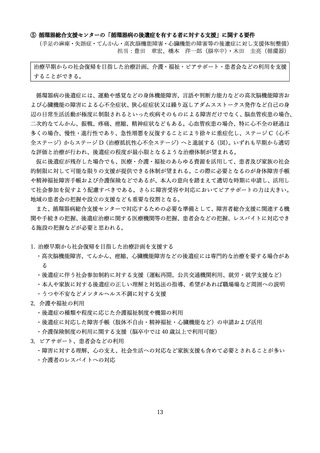

脳卒中患者の緩和ケアの詳細に関しては、日本脳卒中学会の指針・ステートメント・提言を参照さ

れたい。

(表4)

10

循環器病総合支援センターと「循環器病の緩和ケア」

循環器病に求められる緩和ケアは、身体的苦痛・精神心理的苦痛・社会的苦痛・スピリチュアルな苦

痛からなる全人的苦痛の評価・改善および、アドバンス・ケア・プランニングや協働意思決定のための

サポートが中心であると考えることが妥当である。さらに近年の欧州心臓協会での報告でも患者のニー

ズをくみ取る事が重要であり、まず緩和ケアのニーズの把握、全人的苦痛の改善および意思決定支援を

実践することが明記されている(Cardiovasc Res. 2020 Jan 1;116(1):12-27)

。突然発症することが多い

脳卒中では、後遺症による身体的苦痛に加えて、突然の発症に対する戸惑い、障害が生じたことへの悲

しみ、将来への不安など様々な苦痛を生じる。患者の身体的苦痛を緩和するとともに、患者・家族等の

精神心理的苦痛を共感をもって傾聴し、病状や今後起こりうる事態について説明して、意思決定を支援

する。特に重症脳卒中では、患者本人が自立した意思決定能力を持たず、アドバンス・ケア・プランニ

ング(Advance Care Planning)も示されないことが多いため、家族等から発症前の患者本人の意思につ

いて聴き取り、それに沿った形で今後の医療やケアの方針を、家族等と相談して決定していく。社会的

苦痛に対しては多職種ケアチームによる相談支援を行い、利用可能な行政の窓口につなげていく。

また全人的苦痛の改善のためには、いくつもの専門領域の関与が不可欠であり、精神・心理的ケアを

中心とした専門家(診療科)へのアクセスはがん領域の緩和ケアの時代より緩和ケアの医療の質確保(表

1)に不可欠な要素と考えられている(Journal of pain and symptom management 51.4 (2016): 652-661.)。

これは日本での心不全緩和ケア領域および急性期循環器疾患における緩和ケアの医療の質評価項目と

しても含まれている(表2、表3)

。脳卒中領域においても、ケアチームは、医師・看護師・医療ソーシ

ャルワーカー(社会福祉士等)・介護相談支援員(ケアマネジャー)などの医療・ケアにかかわる職種に加

えて、臨床心理士や宗教家などの多職種で構成される必要がある。

このような多職種での介入の重要性として、欧米でも心臓病その他の循環器病における緩和ケア専門

家へのアクセスが少ないことも指摘されており(JAMA Netw Open. 2019;2(5):e192375)、多職種チー

ムでの緩和ケア介入は QOL および不安、うつ、スピリチュアルな改善のために有効であったというこ

とが報告されている(J Am Coll Cardiol. 2017 July 18; 70(3): 331–341)

。日本では多施設ランダム化比

較試験はないが、同様の結果が期待される。

心臓病その他の循環器病に特化した緩和ケア教育においては、2018 年における「循環器疾患の患者

に対する緩和ケア提供体制のあり方について」の報告書や、日本循環器学会「2021 年改訂版 循環器

疾患における緩和ケアについての提言」で記載されていることに加え、日本心不全学会主催で心不全

緩和ケアトレーニングコース(Heart failure Palliative Training program for comprehensive care

provider)により主に循環器内科医を中心として心臓病の一つである心不全における緩和ケア教育の普

及に努めている。脳卒中領域においては、今後、脳卒中相談窓口において、脳卒中患者家族等に対す

る療養と緩和に関する情報提供および支援ができる人材(脳卒中療養相談士)を育成するとともに、

脳卒中にかかわる医療従事者が緩和ケアの知識や技能を獲得できるような体制を整備していく必要が

ある。

脳卒中患者の緩和ケアの詳細に関しては、日本脳卒中学会の指針・ステートメント・提言を参照さ

れたい。

(表4)

10