よむ、つかう、まなぶ。

参考資料3:厚生労働科学研究 特別研究(野出班)の報告書 (13 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23962.html |

| 出典情報 | 循環器病対策推進協議会 循環器病総合支援委員会(第1回 2/17)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

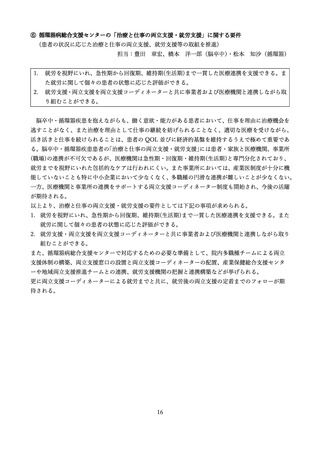

⑤ 循環器総合支援センターの「循環器病の後遺症を有する者に対する支援」に関する要件

(手足の麻痺・失語症・てんかん・高次脳機能障害・心臓機能の障害等の後遺症に対し支援体制整備)

担当:豊田 章宏、橋本 洋一郎(脳卒中)

・木田 圭亮(循環器)

治療早期からの社会復帰を目指した治療計画、介護・福祉・ピアサポート・患者会などの利用を支援

することができる。

循環器病の後遺症には、運動や感覚などの身体機能障害、言語や判断力能力などの高次脳機能障害お

よび心臓機能の障害による心不全症状、狭心症症状又は繰り返しアダムスストークス発作など自己の身

辺の日常生活活動が極度に制限されるといった疾病そのものによる障害だけでなく、脳血管疾患の場合、

二次的なてんかん、振戦、疼痛、痙縮、精神症状などもある。心血管疾患の場合、特に心不全の経過は

多くの場合、慢性・進行性であり、急性増悪を反復することにより徐々に重症化し、ステージ C(心不

全ステージ)からステージ D(治療抵抗性心不全ステージ)へと進展する(図)。いずれも早期から適切

な評価と治療が行われ、後遺症の程度が最小限となるような治療体制が望まれる。

仮に後遺症が残存した場合でも、医療・介護・福祉のあらゆる資源を活用して、患者及び家族の社会

的制限に対して可能な限りの支援が提供できる体制が望まれる。この際に必要となるのが身体障害手帳

や精神福祉障害手帳および介護保険などであるが、本人の意向を踏まえて適切な時期に申請し、活用し

て社会参加を促すよう配慮すべきである。さらに障害受容や対応においてピアサポートの力は大きい。

地域の患者会の把握や設立の支援なども重要な役割となる。

また、循環器病総合支援センターで対応するための必要な準備として、障害者総合支援に関連する機

関や手続きの把握、後遺症治療に関する医療機関等の把握、患者会などの把握、レスパイトに対応でき

る施設の把握などが必要と思われる。

1. 治療早期から社会復帰を目指した治療計画を支援する

・高次脳機能障害、てんかん、痙縮、心臓機能障害などの後遺症には専門的な治療を要する場合があ

る

・後遺症に伴う社会参加制約に対する支援(運転再開、公共交通機関利用、就労・就学支援など)

・本人や家族に対する後遺症の正しい理解と対処法の指導、希望があれば職場場など周囲への説明

・うつや不安などメンタルヘルス不調に対する支援

2.介護や福祉の利用

・後遺症の種類や程度に応じた介護福祉制度や機器の利用

・後遺症に対応した障害手帳(肢体不自由・精神福祉・心臓機能など)の申請および活用

・介護保険制度の利用に関する支援(脳卒中では 40 歳以上で利用可能)

3.ピアサポート、患者会などの利用

・障害に対する理解、心の支え、社会生活への対応など家族支援も含めて必要とされることが多い

・介護者のレスパイトへの対応

13

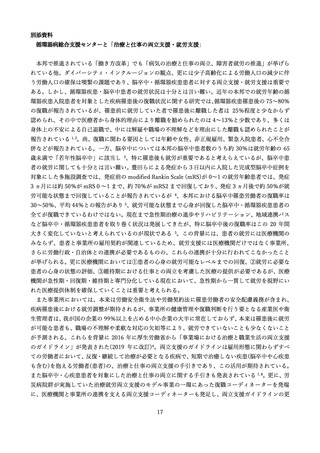

(手足の麻痺・失語症・てんかん・高次脳機能障害・心臓機能の障害等の後遺症に対し支援体制整備)

担当:豊田 章宏、橋本 洋一郎(脳卒中)

・木田 圭亮(循環器)

治療早期からの社会復帰を目指した治療計画、介護・福祉・ピアサポート・患者会などの利用を支援

することができる。

循環器病の後遺症には、運動や感覚などの身体機能障害、言語や判断力能力などの高次脳機能障害お

よび心臓機能の障害による心不全症状、狭心症症状又は繰り返しアダムスストークス発作など自己の身

辺の日常生活活動が極度に制限されるといった疾病そのものによる障害だけでなく、脳血管疾患の場合、

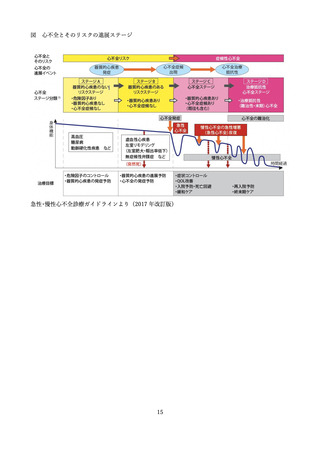

二次的なてんかん、振戦、疼痛、痙縮、精神症状などもある。心血管疾患の場合、特に心不全の経過は

多くの場合、慢性・進行性であり、急性増悪を反復することにより徐々に重症化し、ステージ C(心不

全ステージ)からステージ D(治療抵抗性心不全ステージ)へと進展する(図)。いずれも早期から適切

な評価と治療が行われ、後遺症の程度が最小限となるような治療体制が望まれる。

仮に後遺症が残存した場合でも、医療・介護・福祉のあらゆる資源を活用して、患者及び家族の社会

的制限に対して可能な限りの支援が提供できる体制が望まれる。この際に必要となるのが身体障害手帳

や精神福祉障害手帳および介護保険などであるが、本人の意向を踏まえて適切な時期に申請し、活用し

て社会参加を促すよう配慮すべきである。さらに障害受容や対応においてピアサポートの力は大きい。

地域の患者会の把握や設立の支援なども重要な役割となる。

また、循環器病総合支援センターで対応するための必要な準備として、障害者総合支援に関連する機

関や手続きの把握、後遺症治療に関する医療機関等の把握、患者会などの把握、レスパイトに対応でき

る施設の把握などが必要と思われる。

1. 治療早期から社会復帰を目指した治療計画を支援する

・高次脳機能障害、てんかん、痙縮、心臓機能障害などの後遺症には専門的な治療を要する場合があ

る

・後遺症に伴う社会参加制約に対する支援(運転再開、公共交通機関利用、就労・就学支援など)

・本人や家族に対する後遺症の正しい理解と対処法の指導、希望があれば職場場など周囲への説明

・うつや不安などメンタルヘルス不調に対する支援

2.介護や福祉の利用

・後遺症の種類や程度に応じた介護福祉制度や機器の利用

・後遺症に対応した障害手帳(肢体不自由・精神福祉・心臓機能など)の申請および活用

・介護保険制度の利用に関する支援(脳卒中では 40 歳以上で利用可能)

3.ピアサポート、患者会などの利用

・障害に対する理解、心の支え、社会生活への対応など家族支援も含めて必要とされることが多い

・介護者のレスパイトへの対応

13