よむ、つかう、まなぶ。

○個別事項(その8)について 総-4 (71 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00227.html |

| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第568回 11/29)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

課題③

(入院医療機関における認知症対応)

• 急性期から回復期、慢性期のどの入院料の病棟においても、認知症を有する患者が入院している。

• 身体疾患のために入院した認知症患者に対する病棟でのケアや多職種チームの介入の評価として、平成28年度診療

報酬改定において「認知症ケア加算」が新設された。当該加算は、身体的拘束を実施した日は減算する仕組みとなって

いるが、全算定回数のうち約3割の日で身体的拘束を実施していた。

• 平成30年度診療報酬改定において、より質の高い療養環境を提供する観点から、看護補助者の配置に係る加算等は、

身体的拘束等の行動制限を最小化する取組の実施を求めるようになった。

• 身体的拘束を実施された患者の状態や実施理由等については、以下のとおりであった。

‒ 「認知症あり」かつ「BPSDあり」の患者や、「せん妄あり」の患者において、身体的拘束の実施率が高い

‒ 身体的拘束の実施理由としては、「ライン・チューブ類の自己抜去防止」又は「転倒・転落防止」が多く、あわせて約9割

を占める

‒ 身体的拘束を行った日の1日の拘束時間は、約7割が常時(24時間連続)拘束をしている

• 入院料別の身体的拘束の実施率の分布では、ほとんどの病棟・病室において、入院患者に対する身体的拘束の実施率

は0~10%未満(0%を含む)であるが、実施率が50%を超える病棟・病室も一定程度あった。

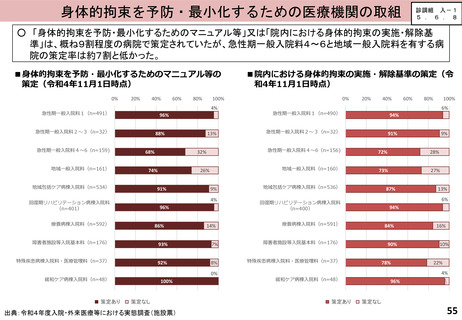

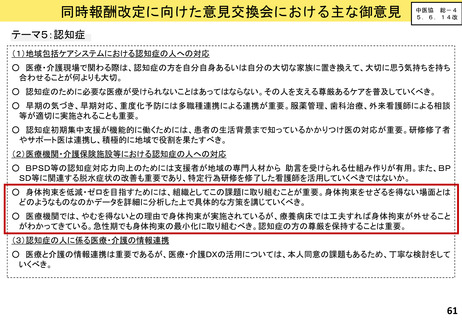

• 身体的拘束を予防・最小化するためには組織一丸となった取組が必要と指摘されている。「身体的拘束を予防・最小化

するためのマニュアル等」や「院内における身体的拘束の実施・解除基準」は概ね9割程度の病院で策定されていた。

• 介護保険では、介護保険施設等の運営基準において、入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急

やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為を行ってはならないとしている。認知症の方

の尊厳を保持することは重要であり、医療機関でも身体的拘束の最小化に取り組むべきといった指摘がある。

• せん妄と認知症は似た症状を呈するが別の病態として扱う必要がある。また、せん妄がある患者のうち、急性期一般入

院料1では約5割、急性期一般入院料2~6では約7割は認知症も有していた。

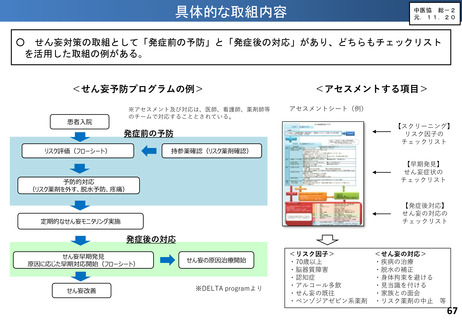

• せん妄ハイリスク患者ケア加算及び認知症ケア加算では、それぞれリスク因子や要因の確認・アセスメントとその対策を

講じることを求めている。

71

(入院医療機関における認知症対応)

• 急性期から回復期、慢性期のどの入院料の病棟においても、認知症を有する患者が入院している。

• 身体疾患のために入院した認知症患者に対する病棟でのケアや多職種チームの介入の評価として、平成28年度診療

報酬改定において「認知症ケア加算」が新設された。当該加算は、身体的拘束を実施した日は減算する仕組みとなって

いるが、全算定回数のうち約3割の日で身体的拘束を実施していた。

• 平成30年度診療報酬改定において、より質の高い療養環境を提供する観点から、看護補助者の配置に係る加算等は、

身体的拘束等の行動制限を最小化する取組の実施を求めるようになった。

• 身体的拘束を実施された患者の状態や実施理由等については、以下のとおりであった。

‒ 「認知症あり」かつ「BPSDあり」の患者や、「せん妄あり」の患者において、身体的拘束の実施率が高い

‒ 身体的拘束の実施理由としては、「ライン・チューブ類の自己抜去防止」又は「転倒・転落防止」が多く、あわせて約9割

を占める

‒ 身体的拘束を行った日の1日の拘束時間は、約7割が常時(24時間連続)拘束をしている

• 入院料別の身体的拘束の実施率の分布では、ほとんどの病棟・病室において、入院患者に対する身体的拘束の実施率

は0~10%未満(0%を含む)であるが、実施率が50%を超える病棟・病室も一定程度あった。

• 身体的拘束を予防・最小化するためには組織一丸となった取組が必要と指摘されている。「身体的拘束を予防・最小化

するためのマニュアル等」や「院内における身体的拘束の実施・解除基準」は概ね9割程度の病院で策定されていた。

• 介護保険では、介護保険施設等の運営基準において、入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急

やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為を行ってはならないとしている。認知症の方

の尊厳を保持することは重要であり、医療機関でも身体的拘束の最小化に取り組むべきといった指摘がある。

• せん妄と認知症は似た症状を呈するが別の病態として扱う必要がある。また、せん妄がある患者のうち、急性期一般入

院料1では約5割、急性期一般入院料2~6では約7割は認知症も有していた。

• せん妄ハイリスク患者ケア加算及び認知症ケア加算では、それぞれリスク因子や要因の確認・アセスメントとその対策を

講じることを求めている。

71