よむ、つかう、まなぶ。

参考資料1 井上参考人提出資料 (19 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44713.html |

| 出典情報 | 妊娠・出産・産後における妊産婦等の支援策等に関する検討会(第5回 11/13)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

19

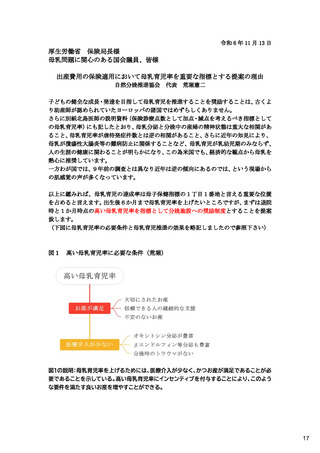

保険診療点数として加点・減点を考えるべき指標としての母乳育児率について

北島博之

自然分妖推進協会

大阪母子医療センター 研究所

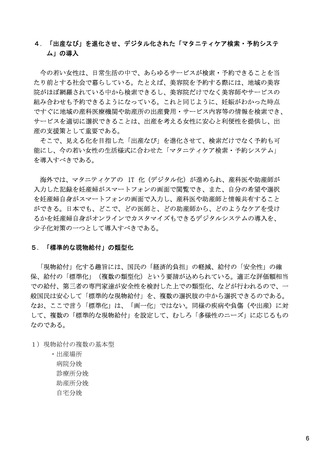

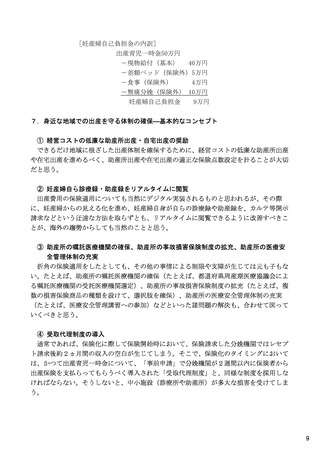

現在、正常出産への保険適用の議論がなされていますが、分學時に保険適用される医療行為

や助産行為そして産前産後の外来での診療・文援行為などが、その項目に入ってきますが、 そこ

においてそれぞれの行為が正常出産における母子への適切な文援を評価する指標とすることが

困難であることが最も大きな間題でやることがわかってきています。

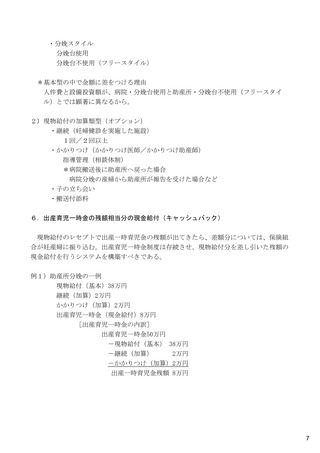

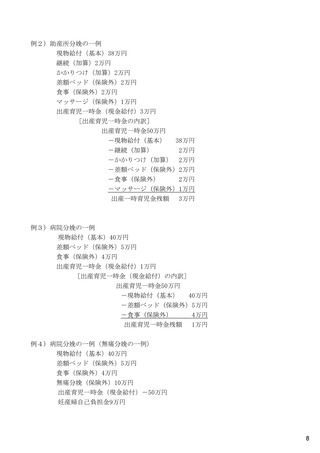

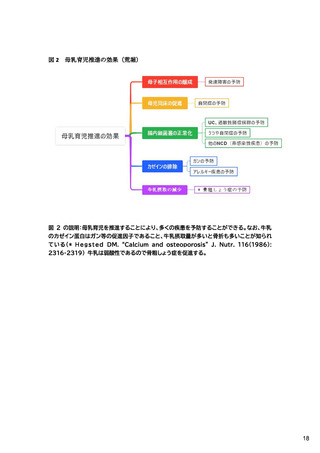

40 年近く母子医療に関わってきて、 母子文援の医療評価として最もわかりやすいのは、産後 1

ヶ月時における分學施設での母乳育児率の高いことを加点の対象とし母子支援の適切な支援の

指標とし、 一方、産む場所が産科混合病棟であることは減点の対象として今後の病院改築や医療

体制の改善の指標として使用できると考えましたので、ここに提案します。

提案理由を簡単に記します。

人類が始まって以来正常分學は、 自然経腰分學が主流で、 母乳率は 95%以上を保っていた

と考えられます。 ' ところが世界各国で施設分交の上昇に反比例するように急激な母乳率の低下が、

米国、 日本でも同様の現象が見られています。 3

この理由には、それまで主に自宅で行われていた分交で、 特に日本の場合には子ども時代か

らよく知った産房さんが分交の全行程に付き添いながら、 母子を支援していたから高い母乳育児

率になっていたと考えられます。 他の国でも取り上げ-ばあさん的なよく知った方の介添とすぐそば

にいる家族の支援と共にあることで、 安心できる場を作っていたのだと考えます。

周産期医療者として乳幼児精神保健の立場から見ると、 そのような支援こそが、母親の心の支

援そして胎児の well-being(生まれた赤ちゃんが元気)を保てていたことが判明してきています。

これこそが最も良い母子文援であり、その結果として母乳育児がほとんどの母親で行われてい

たこともこれまでの人類のデータから明らかです。

さらに日本では施設分學率が上昇するときに、 厚生省から促されて助産師が介助の主体となっ

た母子健康センターが全国に作られ、その施設での評価は、 自宅分逮時や病院出産時よりもさら

に良い支援が得られたと使用者全員が絶震していたこともそれを示唆します。 *

一方、 母乳育児が不可能となった原因は、 残念ながら施設分學開始以降、多くの正常産の場

合、分逮時にこれまで会ったことのない助産師さんの付き添いで不安になりオキシトシンの分泌低

下により微弱陣痛となって、 点滴オキシトシンの投与が投与開始・持続・増強されることにより、 陣痛

の痛みが強くなり、 壮い分交となったけれども、 誰にもその辛さを打ち明けて相談できることもありま

19

保険診療点数として加点・減点を考えるべき指標としての母乳育児率について

北島博之

自然分妖推進協会

大阪母子医療センター 研究所

現在、正常出産への保険適用の議論がなされていますが、分學時に保険適用される医療行為

や助産行為そして産前産後の外来での診療・文援行為などが、その項目に入ってきますが、 そこ

においてそれぞれの行為が正常出産における母子への適切な文援を評価する指標とすることが

困難であることが最も大きな間題でやることがわかってきています。

40 年近く母子医療に関わってきて、 母子文援の医療評価として最もわかりやすいのは、産後 1

ヶ月時における分學施設での母乳育児率の高いことを加点の対象とし母子支援の適切な支援の

指標とし、 一方、産む場所が産科混合病棟であることは減点の対象として今後の病院改築や医療

体制の改善の指標として使用できると考えましたので、ここに提案します。

提案理由を簡単に記します。

人類が始まって以来正常分學は、 自然経腰分學が主流で、 母乳率は 95%以上を保っていた

と考えられます。 ' ところが世界各国で施設分交の上昇に反比例するように急激な母乳率の低下が、

米国、 日本でも同様の現象が見られています。 3

この理由には、それまで主に自宅で行われていた分交で、 特に日本の場合には子ども時代か

らよく知った産房さんが分交の全行程に付き添いながら、 母子を支援していたから高い母乳育児

率になっていたと考えられます。 他の国でも取り上げ-ばあさん的なよく知った方の介添とすぐそば

にいる家族の支援と共にあることで、 安心できる場を作っていたのだと考えます。

周産期医療者として乳幼児精神保健の立場から見ると、 そのような支援こそが、母親の心の支

援そして胎児の well-being(生まれた赤ちゃんが元気)を保てていたことが判明してきています。

これこそが最も良い母子文援であり、その結果として母乳育児がほとんどの母親で行われてい

たこともこれまでの人類のデータから明らかです。

さらに日本では施設分學率が上昇するときに、 厚生省から促されて助産師が介助の主体となっ

た母子健康センターが全国に作られ、その施設での評価は、 自宅分逮時や病院出産時よりもさら

に良い支援が得られたと使用者全員が絶震していたこともそれを示唆します。 *

一方、 母乳育児が不可能となった原因は、 残念ながら施設分學開始以降、多くの正常産の場

合、分逮時にこれまで会ったことのない助産師さんの付き添いで不安になりオキシトシンの分泌低

下により微弱陣痛となって、 点滴オキシトシンの投与が投与開始・持続・増強されることにより、 陣痛

の痛みが強くなり、 壮い分交となったけれども、 誰にもその辛さを打ち明けて相談できることもありま

19