よむ、つかう、まなぶ。

参考資料1 井上参考人提出資料 (3 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44713.html |

| 出典情報 | 妊娠・出産・産後における妊産婦等の支援策等に関する検討会(第5回 11/13)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

3

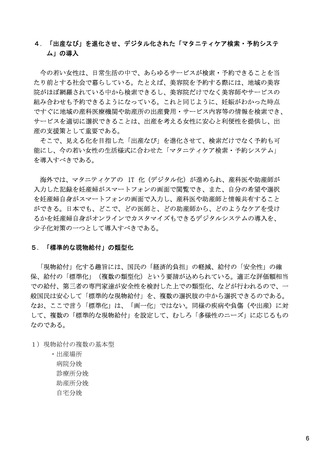

のかが十分に可視化されていない。また、 産後ケアを産前に予約することすらできな

いなど、 産後の不安材料を増やしているようなものである。 今の若い女性の生活様式

に合わせた「マタニティケア検索・予約システム」の導入は急務である。

海外では、マタニティケアの IT化 (デジタル化) が進められ、産科医や助産師が

入力した記録を妊産婦がスマートフォンの画面で閲覧でき、また、自分の希望や選択

を妊産婦自身がスマートフフォンの画面で入力し、 産科医や助産師と情報共有するこ

とができる。 日本でも、どこで、どの医師と、どの助産師から、どのようなケアを受

けるかを妊産婦自身がオンラインでカスタマイズもできるデジタルシステムの導入

を少子化対策と して導入すべきである。

「目由民主常・出産費用等の負担軽減を進める議員連早」の提言の中で示された、

出産 (E常分學) に公的保険を適用した上で、自己負担が生じないようにする仕組み

の導入、つまり「お財布のいらない出産」は、私たち母親にとって衣報であり、歓迎

すべきことである。

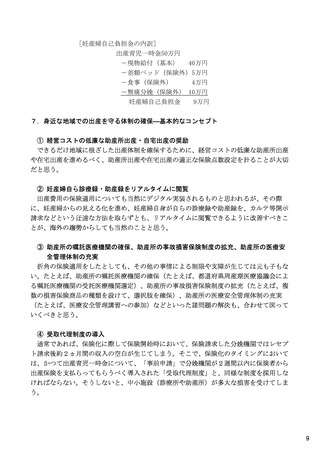

しかし一方で、「正常分に公的保険が適用されると、産科医療機関が廃業に追い

込まれる」というニュースが報道されており、「身近な地域で産めなくなるのではな

いか」「お産難民が加速度的に増えるのではないか」という不安の声が私たち母親の

間で広がっている。 「身近な地域で産みたい」という母親たちらのニーズに応えるため

にも、 産科医療機関が正常分學の保険適用によって廃業に追い込まれないように支援

していただきたい。

また、「お財布のいらない出産」となる仕組みと同時に 「妊娠がわかったときから、

「 どこで』『誰から』 『どのようなケアを』 受けられるのかを検索・予約できる」 仕

組みを導入することを強く望む。私たち母親は日常生活の中で、あらゆるサービスが

検索・予約できることが当たり前の社会で暮らしている。 しかし、現行の制度では、

産後ケアを産前に予約することすらできない。これこそ今まさに私たち母親が生きて

いる世界とは「次元の異なる」 アナログな世界である。

「次元の上異なる」少子化対策と銘打つのであれば、ぜひともデジタル化された「マ

タニティケア検索・予約システム」を導入し、どこで、どの医師と、どの助産師から、

どのようなケアを受けるかを妊産婦自身がオンラインでカスタマイズもできるよう

にしていただきたい。

のかが十分に可視化されていない。また、 産後ケアを産前に予約することすらできな

いなど、 産後の不安材料を増やしているようなものである。 今の若い女性の生活様式

に合わせた「マタニティケア検索・予約システム」の導入は急務である。

海外では、マタニティケアの IT化 (デジタル化) が進められ、産科医や助産師が

入力した記録を妊産婦がスマートフォンの画面で閲覧でき、また、自分の希望や選択

を妊産婦自身がスマートフフォンの画面で入力し、 産科医や助産師と情報共有するこ

とができる。 日本でも、どこで、どの医師と、どの助産師から、どのようなケアを受

けるかを妊産婦自身がオンラインでカスタマイズもできるデジタルシステムの導入

を少子化対策と して導入すべきである。

「目由民主常・出産費用等の負担軽減を進める議員連早」の提言の中で示された、

出産 (E常分學) に公的保険を適用した上で、自己負担が生じないようにする仕組み

の導入、つまり「お財布のいらない出産」は、私たち母親にとって衣報であり、歓迎

すべきことである。

しかし一方で、「正常分に公的保険が適用されると、産科医療機関が廃業に追い

込まれる」というニュースが報道されており、「身近な地域で産めなくなるのではな

いか」「お産難民が加速度的に増えるのではないか」という不安の声が私たち母親の

間で広がっている。 「身近な地域で産みたい」という母親たちらのニーズに応えるため

にも、 産科医療機関が正常分學の保険適用によって廃業に追い込まれないように支援

していただきたい。

また、「お財布のいらない出産」となる仕組みと同時に 「妊娠がわかったときから、

「 どこで』『誰から』 『どのようなケアを』 受けられるのかを検索・予約できる」 仕

組みを導入することを強く望む。私たち母親は日常生活の中で、あらゆるサービスが

検索・予約できることが当たり前の社会で暮らしている。 しかし、現行の制度では、

産後ケアを産前に予約することすらできない。これこそ今まさに私たち母親が生きて

いる世界とは「次元の異なる」 アナログな世界である。

「次元の上異なる」少子化対策と銘打つのであれば、ぜひともデジタル化された「マ

タニティケア検索・予約システム」を導入し、どこで、どの医師と、どの助産師から、

どのようなケアを受けるかを妊産婦自身がオンラインでカスタマイズもできるよう

にしていただきたい。