よむ、つかう、まなぶ。

参考資料1 井上参考人提出資料 (5 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44713.html |

| 出典情報 | 妊娠・出産・産後における妊産婦等の支援策等に関する検討会(第5回 11/13)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

5

令和 6年 7月 24日

自由民主党 「出産費用等の負担軽減を進める議員連時」

会長 小渕優子 殿

事務局長 加藤鮎子 殿

事務局次長 国光あやの 左

出産ケア政策会議 代表 古宇田千恵

出産ケア政策会議 顧問 井上清成

正常分婚を保険適用の対象とする

妊産婦中心の「出産保険」制度の創設を求める提言

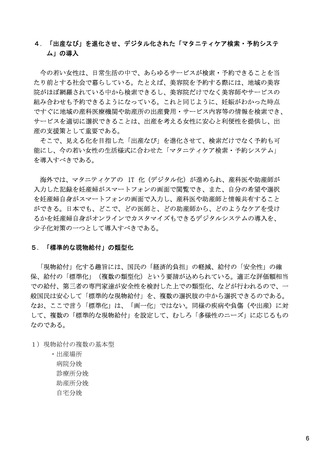

1. 正常分到を保険適用の対象とする妊産婦中心の「出産保険」制度の創設

正常分交は病気やけがではないなどの理由から現在は保険が適用されず、健康保険

法上、「出産育児一時金」だけで支援されている。 しかし、出産は、先の読めない不

安だらけの旅のスタート地点のようなものである。スタート地点がどこであろうと、

すべての旅人に「この旅に最低限必要な標準的なもの」を手渡したら、誰もが安心し

て旅立てでるのではないだろうか。 正常分學を保険適用の対象とすることで、出産を複

数の標準化された現物給付とし、子育て世代の経済的負担を軽減しつつ、妊産婦の多

様なニーズに応え、安全に安心して出産・子育てができる環境を整えるべきである。

2. 新たな「出産保険」で出産費用の自己負担ゼロ

正常分學を保険適用の対象とした場合、現行の制度では3割を自己負担することに

なるが、この自己負担分をゼロとすべきである。たとえば、肪幼児等医療費助成制度

と同様に3割分を自治体が助成するという制度を創設すべきである。

より抜本的には、「療養の給付」と横並びの現物給付とはせずに、「療養の給付」

とは別の新たな「出産保険」 制度を、同じ健康保険法の枠組みの中に創設すればよい

のである。

3. 妊産婦の選択で、個室使用など保険外適用も可能に

妊産婦のさらなる多様なニーズに応えるために、差額ベッド、食事、マッサージ、希

望による無痛分燃などの自費による保険外適用を可能にしたほうがよい。 現行の保険外

併用療養費制度と同様の仕組みにより、妊産婦の希望に沿った柔軟な対応をできるよう5

にすべきである。

令和 6年 7月 24日

自由民主党 「出産費用等の負担軽減を進める議員連時」

会長 小渕優子 殿

事務局長 加藤鮎子 殿

事務局次長 国光あやの 左

出産ケア政策会議 代表 古宇田千恵

出産ケア政策会議 顧問 井上清成

正常分婚を保険適用の対象とする

妊産婦中心の「出産保険」制度の創設を求める提言

1. 正常分到を保険適用の対象とする妊産婦中心の「出産保険」制度の創設

正常分交は病気やけがではないなどの理由から現在は保険が適用されず、健康保険

法上、「出産育児一時金」だけで支援されている。 しかし、出産は、先の読めない不

安だらけの旅のスタート地点のようなものである。スタート地点がどこであろうと、

すべての旅人に「この旅に最低限必要な標準的なもの」を手渡したら、誰もが安心し

て旅立てでるのではないだろうか。 正常分學を保険適用の対象とすることで、出産を複

数の標準化された現物給付とし、子育て世代の経済的負担を軽減しつつ、妊産婦の多

様なニーズに応え、安全に安心して出産・子育てができる環境を整えるべきである。

2. 新たな「出産保険」で出産費用の自己負担ゼロ

正常分學を保険適用の対象とした場合、現行の制度では3割を自己負担することに

なるが、この自己負担分をゼロとすべきである。たとえば、肪幼児等医療費助成制度

と同様に3割分を自治体が助成するという制度を創設すべきである。

より抜本的には、「療養の給付」と横並びの現物給付とはせずに、「療養の給付」

とは別の新たな「出産保険」 制度を、同じ健康保険法の枠組みの中に創設すればよい

のである。

3. 妊産婦の選択で、個室使用など保険外適用も可能に

妊産婦のさらなる多様なニーズに応えるために、差額ベッド、食事、マッサージ、希

望による無痛分燃などの自費による保険外適用を可能にしたほうがよい。 現行の保険外

併用療養費制度と同様の仕組みにより、妊産婦の希望に沿った柔軟な対応をできるよう5

にすべきである。