よむ、つかう、まなぶ。

後発医薬品の安定供給等の実現に向けた産業構造改革のための 独占禁止法関係事例集(令和7年2月) (22 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50524.html |

| 出典情報 | 後発医薬品の安定供給等の実現に向けた産業構造改革のための 独占禁止法関係事例集(2/17)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

者に共有しないことを前提に、増産対応可能数量及び増産対応可能時期に係る情報

に限定して、個別にやり取りを行った。

また、Xは、Yに対する要請に併せて、Yの会員事業者以外の事業者に対しても代

替生産対応を要請し、個別にやり取りを行った。

【解説】

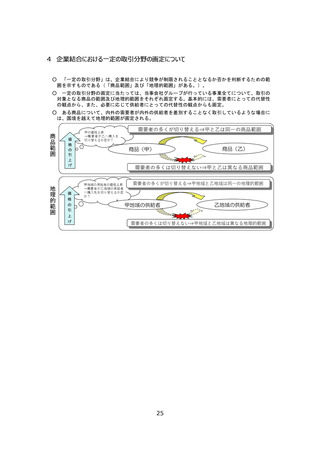

後発医薬品については、シェアが分散されているため、供給停止する場合の代替品の確

保を一社で行うことが難しい場合が考えられる。そのような場合には、事業者団体が代替品

を生産する事業者を幅広く募ることが考えられるが、独占禁止法に抵触しないか懸念する

事業者もあることから、独占禁止法上問題とならない行為の例を整理した。

公正取引委員会は、事業者団体のどのような活動が独占禁止法上問題となるかについ

て、「事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針」 13 において具体的な事例を挙げ

ている。同指針の第2の9にあるように、事業者団体が、その構成事業者が供給する商品

の数量の具体的な計画や見通し等、各構成事業者の現在又は将来の事業活動における

重要な競争手段に具体的に関係する内容の情報について、構成事業者間の情報交換を

促進する場合、情報活動を通じて構成事業者間に競争制限に係る暗黙の了解若しくは

共通の意思が形成され、又はこのような情報活動が手段・方法となって競争制限行為が

行われていれば、原則として違反となるとされている。したがって、Y の会員事業者間でどの

事業者がどれだけ増産するのかについて情報交換し、協議することは独占禁止法違反とな

るおそれがある行為に該当する。

他方、事例 11 で示されているとおり、Y の会員事業者が、供給停止を行う X に対し、

他の事業者に共有しないことを前提として、増産対応可能数量及び増産対応可能時期

に係る情報に限定して、それぞれ個別に伝達するだけであれば、独占禁止法上の問題はな

く、この取組により X は供給停止期間中の代替品の生産を確保する見通しを立てることが

可能になる。

(事例12) 共同研究開発 14

医療用医薬品の製造販売業者X、Y及びZの3社は、後発医薬品Aを含めた同

効薬の製造販売市場へ参入するための後発医薬品Aの研究開発に当たり、それぞれ

13

公正取引委員会「事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針」

(平成 7 年 10 月 30

日、令和 2 年 12 月 25 日最終改正)

https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/jigyoshadantai.html

14

公正取引委員会「共同研究開発に関する独占禁止法上の指針」

(平成5年4月 20 日、

平成 29 年 6 月 16 日最終改正)

https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/kyodokenkyu.html

20

に限定して、個別にやり取りを行った。

また、Xは、Yに対する要請に併せて、Yの会員事業者以外の事業者に対しても代

替生産対応を要請し、個別にやり取りを行った。

【解説】

後発医薬品については、シェアが分散されているため、供給停止する場合の代替品の確

保を一社で行うことが難しい場合が考えられる。そのような場合には、事業者団体が代替品

を生産する事業者を幅広く募ることが考えられるが、独占禁止法に抵触しないか懸念する

事業者もあることから、独占禁止法上問題とならない行為の例を整理した。

公正取引委員会は、事業者団体のどのような活動が独占禁止法上問題となるかについ

て、「事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針」 13 において具体的な事例を挙げ

ている。同指針の第2の9にあるように、事業者団体が、その構成事業者が供給する商品

の数量の具体的な計画や見通し等、各構成事業者の現在又は将来の事業活動における

重要な競争手段に具体的に関係する内容の情報について、構成事業者間の情報交換を

促進する場合、情報活動を通じて構成事業者間に競争制限に係る暗黙の了解若しくは

共通の意思が形成され、又はこのような情報活動が手段・方法となって競争制限行為が

行われていれば、原則として違反となるとされている。したがって、Y の会員事業者間でどの

事業者がどれだけ増産するのかについて情報交換し、協議することは独占禁止法違反とな

るおそれがある行為に該当する。

他方、事例 11 で示されているとおり、Y の会員事業者が、供給停止を行う X に対し、

他の事業者に共有しないことを前提として、増産対応可能数量及び増産対応可能時期

に係る情報に限定して、それぞれ個別に伝達するだけであれば、独占禁止法上の問題はな

く、この取組により X は供給停止期間中の代替品の生産を確保する見通しを立てることが

可能になる。

(事例12) 共同研究開発 14

医療用医薬品の製造販売業者X、Y及びZの3社は、後発医薬品Aを含めた同

効薬の製造販売市場へ参入するための後発医薬品Aの研究開発に当たり、それぞれ

13

公正取引委員会「事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針」

(平成 7 年 10 月 30

日、令和 2 年 12 月 25 日最終改正)

https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/jigyoshadantai.html

14

公正取引委員会「共同研究開発に関する独占禁止法上の指針」

(平成5年4月 20 日、

平成 29 年 6 月 16 日最終改正)

https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/kyodokenkyu.html

20