よむ、つかう、まなぶ。

資料1 希望に応じた出産を行うための環境整備について(助産所・助産師の活用等について、無痛分娩について) (21 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_52966.html |

| 出典情報 | 妊娠・出産・産後における妊産婦等の支援策等に関する検討会(第8回 3/19)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

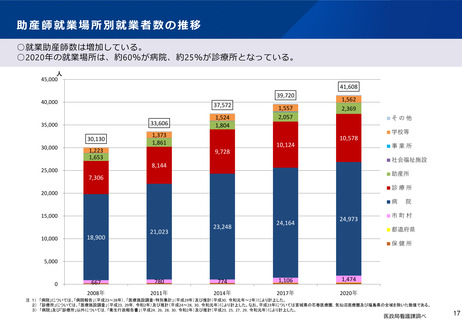

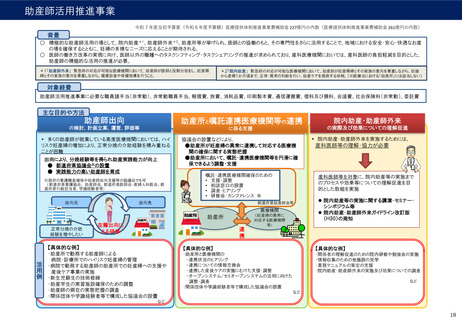

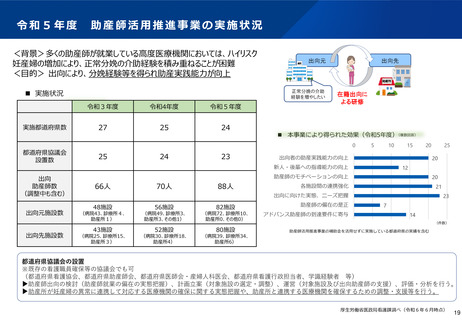

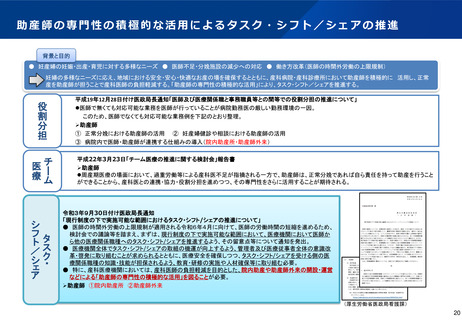

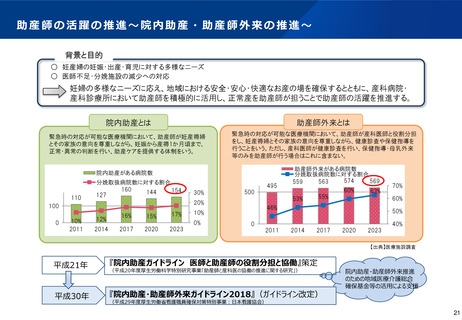

助産師の活躍の推進~院内助産・助産師外来の推進~

背景と目的

○ 妊産婦の妊娠・出産・育児に対する多様なニーズ

○ 医師不足・分娩施設の減少への対応

妊婦の多様なニーズに応え、地域における安全・安心・快適なお産の場を確保するとともに、産科病院・

産科診療所において助産師を積極的に活用し、正常産を助産師が担うことで助産師の活躍を推進する。

院内助産とは

助産師外来とは

緊急時の対応が可能な医療機関において、助産師が妊産褥婦

とその家族の意向を尊重しながら、妊娠から産褥1か月頃まで、

正常・異常の判断を行い、助産ケアを提供する体制をいう。

緊急時の対応が可能な医療機関において、助産師が産科医師と役割分担

をし、妊産褥婦とその家族の意向を尊重しながら、健康診査や保健指導を

行うことをいう。ただし、産科医師が健康診査を行い、保健指導・母乳外来

等のみを助産師が行う場合はこれに含まない。

院内助産がある病院数

110

分娩取扱病院数に対する割合

160

154

144

127

10%

2011

12%

2014

16%

15%

17%

2017

2020

2023

55%

53%

63%

70%

60%

46%

10%

0%

60%

500

20%

100

0

495

30%

助産師外来がある病院数

分娩取扱病院数に対する割合

574

569

563

559

50%

0

40%

2011

2014

2017

2020

2023

【出典】医療施設調査

平成21年

『院内助産ガイドライン 医師と助産師の役割分担と協働』策定

平成30年

『院内助産・助産師外来ガイドライン2018』(ガイドライン改定)

(平成20年度厚生労働科学特別研究事業「助産師と産科医の協働の推進に関する研究」)

院内助産・助産師外来推進

のための地域医療介護総合

確保基金等の活用による支援

(平成29年度厚生労働省看護職員確保対策特別事業:日本看護協会)

21

背景と目的

○ 妊産婦の妊娠・出産・育児に対する多様なニーズ

○ 医師不足・分娩施設の減少への対応

妊婦の多様なニーズに応え、地域における安全・安心・快適なお産の場を確保するとともに、産科病院・

産科診療所において助産師を積極的に活用し、正常産を助産師が担うことで助産師の活躍を推進する。

院内助産とは

助産師外来とは

緊急時の対応が可能な医療機関において、助産師が妊産褥婦

とその家族の意向を尊重しながら、妊娠から産褥1か月頃まで、

正常・異常の判断を行い、助産ケアを提供する体制をいう。

緊急時の対応が可能な医療機関において、助産師が産科医師と役割分担

をし、妊産褥婦とその家族の意向を尊重しながら、健康診査や保健指導を

行うことをいう。ただし、産科医師が健康診査を行い、保健指導・母乳外来

等のみを助産師が行う場合はこれに含まない。

院内助産がある病院数

110

分娩取扱病院数に対する割合

160

154

144

127

10%

2011

12%

2014

16%

15%

17%

2017

2020

2023

55%

53%

63%

70%

60%

46%

10%

0%

60%

500

20%

100

0

495

30%

助産師外来がある病院数

分娩取扱病院数に対する割合

574

569

563

559

50%

0

40%

2011

2014

2017

2020

2023

【出典】医療施設調査

平成21年

『院内助産ガイドライン 医師と助産師の役割分担と協働』策定

平成30年

『院内助産・助産師外来ガイドライン2018』(ガイドライン改定)

(平成20年度厚生労働科学特別研究事業「助産師と産科医の協働の推進に関する研究」)

院内助産・助産師外来推進

のための地域医療介護総合

確保基金等の活用による支援

(平成29年度厚生労働省看護職員確保対策特別事業:日本看護協会)

21