よむ、つかう、まなぶ。

資料1 希望に応じた出産を行うための環境整備について(助産所・助産師の活用等について、無痛分娩について) (7 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_52966.html |

| 出典情報 | 妊娠・出産・産後における妊産婦等の支援策等に関する検討会(第8回 3/19)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

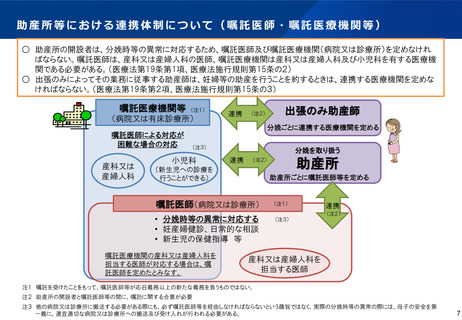

助産所等における連携体制について(嘱託医師・嘱託医療機関等)

○ 助産所の開設者は、分娩時等の異常に対応するため、嘱託医師及び嘱託医療機関(病院又は診療所)を定めなけれ

ばならない。嘱託医師は、産科又は産婦人科の医師、嘱託医療機関は産科又は産婦人科及び小児科を有する医療機

関である必要がある。(医療法第19条第1項、医療法施行規則第15条の2)

○ 出張のみによってその業務に従事する助産師は、妊婦等の助産を行うことを約するときは、連携する医療機関を定めな

ければならない。(医療法第19条第2項、医療法施行規則第15条の3)

嘱託医療機関等 (注1)

(病院又は有床診療所)

連携

(注2)

出張のみ助産師

分娩ごとに連携する医療機関を定める

嘱託医師による対応が

困難な場合の対応

産科又は

産婦人科

(注3)

小児科

分娩を取り扱う

連携

助産所

(注2)

(新生児への診療を

行うことができる)

助産所ごとに嘱託医師等を定める

嘱託医師(病院又は診療所)

(注1)

• 分娩時等の異常に対応する

• 妊産婦健診、日常的な相談

• 新生児の保健指導 等

(注3)

嘱託医療機関の産科又は産婦人科を

担当する医師が対応する場合は、嘱

託医師を定めたとみなす。

連携

(注2)

産科又は産婦人科を

担当する医師

注1 嘱託を受けたことをもって、嘱託医師等が応召義務以上の新たな義務を負うものではない。

注2 助産所の開設者と嘱託医師等の間に、嘱託に関する合意が必要

注3 他の病院又は診療所に搬送する必要がある際にも、必ず嘱託医師等を経由しなければならないという趣旨ではなく、実際の分娩時等の異常の際には、母子の安全を第

一義に、適宜適切な病院又は診療所への搬送及び受け入れが行われる必要がある。

7

○ 助産所の開設者は、分娩時等の異常に対応するため、嘱託医師及び嘱託医療機関(病院又は診療所)を定めなけれ

ばならない。嘱託医師は、産科又は産婦人科の医師、嘱託医療機関は産科又は産婦人科及び小児科を有する医療機

関である必要がある。(医療法第19条第1項、医療法施行規則第15条の2)

○ 出張のみによってその業務に従事する助産師は、妊婦等の助産を行うことを約するときは、連携する医療機関を定めな

ければならない。(医療法第19条第2項、医療法施行規則第15条の3)

嘱託医療機関等 (注1)

(病院又は有床診療所)

連携

(注2)

出張のみ助産師

分娩ごとに連携する医療機関を定める

嘱託医師による対応が

困難な場合の対応

産科又は

産婦人科

(注3)

小児科

分娩を取り扱う

連携

助産所

(注2)

(新生児への診療を

行うことができる)

助産所ごとに嘱託医師等を定める

嘱託医師(病院又は診療所)

(注1)

• 分娩時等の異常に対応する

• 妊産婦健診、日常的な相談

• 新生児の保健指導 等

(注3)

嘱託医療機関の産科又は産婦人科を

担当する医師が対応する場合は、嘱

託医師を定めたとみなす。

連携

(注2)

産科又は産婦人科を

担当する医師

注1 嘱託を受けたことをもって、嘱託医師等が応召義務以上の新たな義務を負うものではない。

注2 助産所の開設者と嘱託医師等の間に、嘱託に関する合意が必要

注3 他の病院又は診療所に搬送する必要がある際にも、必ず嘱託医師等を経由しなければならないという趣旨ではなく、実際の分娩時等の異常の際には、母子の安全を第

一義に、適宜適切な病院又は診療所への搬送及び受け入れが行われる必要がある。

7