よむ、つかう、まなぶ。

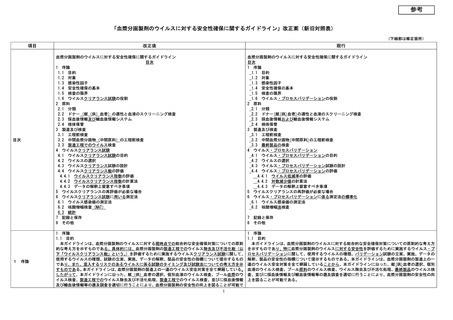

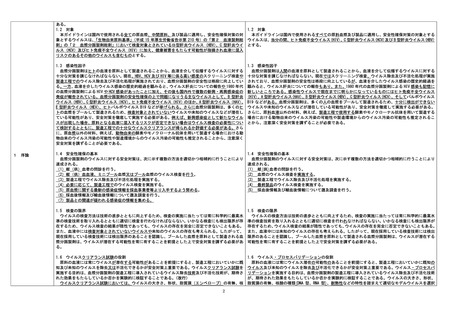

参考資料 2 血漿分画製剤のウイルスに対する安全性確保に関するガイドラインの一部改正について(令和6年3月 29 日付け医薬発 0329 第 16 号厚生労働省医薬局長通知) (8 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40647.html |

| 出典情報 | 薬事審議会 血液事業部会運営委員会(令和6年度第1回 6/19)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

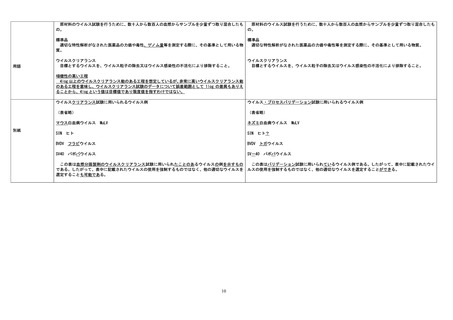

製造業者により、既に適切なウイルス検査が実施されており、その詳細を確認できる場合は

その限りではない。

なお、当該中間原料については、中間原料製造業者により、既に適切なウイルス検査が行

われている必要がある。また、中間原料の製造においてウイルスの除去及び不活化工程があ

る場合には、製剤の製造業者がそのデータを入手しウイルスクリアランス能などウイルス

に対する安全性を説明できるようにしなければならない。

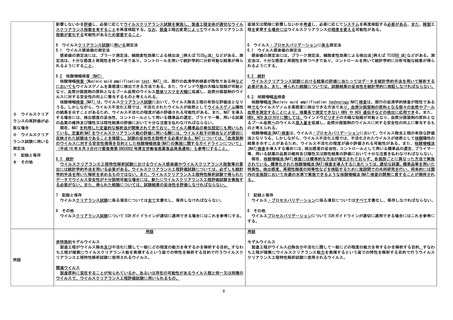

3.3

製造工程でのウイルス検査

出発原料に対する各種ウイルス検査の実施、製造工程におけるウイルス除去及び不活化

を的確に実施するとともに、必要に応じて製造工程での適切なウイルス検査を行うこと。

4

ウイルスクリアランス試験

4.1

ウイルスクリアランス試験の目的

ウイルスクリアランス試験の目的は、原血漿に存在する可能性のある既知のウイルス及

び未知のウイルスを、製造工程で効果的に除去及び不活化できることを検証又は推測する

ことにある。

これは、原血漿又は工程途中の材料に意図的にウイルスを添加し、それぞれの製造工程の

除去又は不活化の効果を評価することにより達成される。この試験により、ウイルスの有効

な除去工程又は不活化工程が特定され、それぞれの工程のウイルスクリアランス能を加算

することにより製造工程全体におけるウイルスクリアランス能の推定値が得られる。

ウイルスクリアランス試験の実施により、製剤のウイルスに関する安全性についての信

頼性を高めることができる。しかし、この試験には多くの複雑な変動因子が関与しているた

め、試験方法や得られたウイルスクリアランス能の評価の妥当性については個別に検討す

る必要がある。

4.2

ウイルスの選択

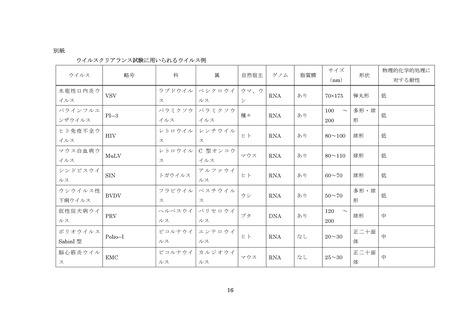

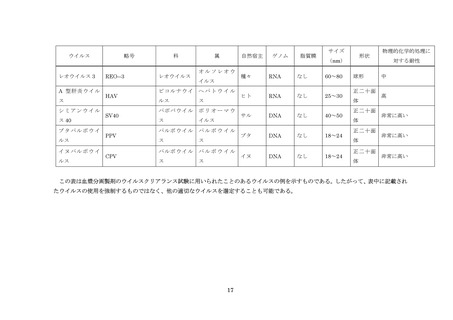

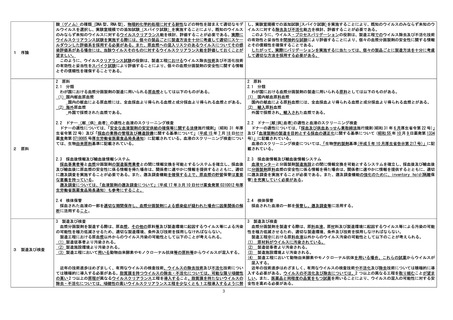

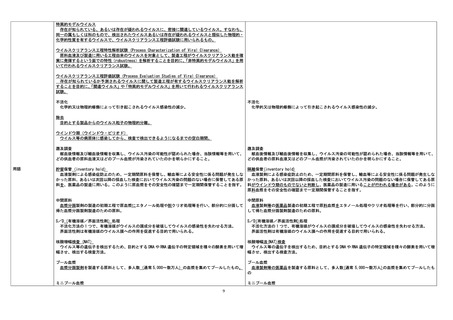

広範なウイルスに対するクリアランス能を評価するためのウイルスクリアランス工程特

性解析試験に使用される非特異的モデルウイルスは、広範囲なウイルスクリアランス能の

情報を得るという観点から選択されるべきである。そのため、DNA ウイルス及び RNA ウ

イルス、脂質膜の有無、粒子径の大小を考慮し、さらに物理的処理及び化学的処理に対する

抵抗性が高いものを選択することが望ましい。

これらの特性を網羅するには少なくとも 4 種

類以上の非特異的モデルウイルスを組み合わせることが必要になる。

一方、原血漿に存在しているかあるいは存在が予測される特定のウイルスに対するウイ

ルスクリアランス工程評価試験では、関連ウイルスないしは関連ウイルスに類似した特性

を持つ特異的モデルウイルスを用いた評価を実施することになる。原血漿に混在している

可能性のあるウイルスに類似している、あるいは同じ特性を持っているなどの理由で 2 種

6

8

その限りではない。

なお、当該中間原料については、中間原料製造業者により、既に適切なウイルス検査が行

われている必要がある。また、中間原料の製造においてウイルスの除去及び不活化工程があ

る場合には、製剤の製造業者がそのデータを入手しウイルスクリアランス能などウイルス

に対する安全性を説明できるようにしなければならない。

3.3

製造工程でのウイルス検査

出発原料に対する各種ウイルス検査の実施、製造工程におけるウイルス除去及び不活化

を的確に実施するとともに、必要に応じて製造工程での適切なウイルス検査を行うこと。

4

ウイルスクリアランス試験

4.1

ウイルスクリアランス試験の目的

ウイルスクリアランス試験の目的は、原血漿に存在する可能性のある既知のウイルス及

び未知のウイルスを、製造工程で効果的に除去及び不活化できることを検証又は推測する

ことにある。

これは、原血漿又は工程途中の材料に意図的にウイルスを添加し、それぞれの製造工程の

除去又は不活化の効果を評価することにより達成される。この試験により、ウイルスの有効

な除去工程又は不活化工程が特定され、それぞれの工程のウイルスクリアランス能を加算

することにより製造工程全体におけるウイルスクリアランス能の推定値が得られる。

ウイルスクリアランス試験の実施により、製剤のウイルスに関する安全性についての信

頼性を高めることができる。しかし、この試験には多くの複雑な変動因子が関与しているた

め、試験方法や得られたウイルスクリアランス能の評価の妥当性については個別に検討す

る必要がある。

4.2

ウイルスの選択

広範なウイルスに対するクリアランス能を評価するためのウイルスクリアランス工程特

性解析試験に使用される非特異的モデルウイルスは、広範囲なウイルスクリアランス能の

情報を得るという観点から選択されるべきである。そのため、DNA ウイルス及び RNA ウ

イルス、脂質膜の有無、粒子径の大小を考慮し、さらに物理的処理及び化学的処理に対する

抵抗性が高いものを選択することが望ましい。

これらの特性を網羅するには少なくとも 4 種

類以上の非特異的モデルウイルスを組み合わせることが必要になる。

一方、原血漿に存在しているかあるいは存在が予測される特定のウイルスに対するウイ

ルスクリアランス工程評価試験では、関連ウイルスないしは関連ウイルスに類似した特性

を持つ特異的モデルウイルスを用いた評価を実施することになる。原血漿に混在している

可能性のあるウイルスに類似している、あるいは同じ特性を持っているなどの理由で 2 種

6

8