よむ、つかう、まなぶ。

介護保険最新情報vol.1275(介護保険サービスの支給事務等においてヤングケアラーを把握した場合の対応等について) (15 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |

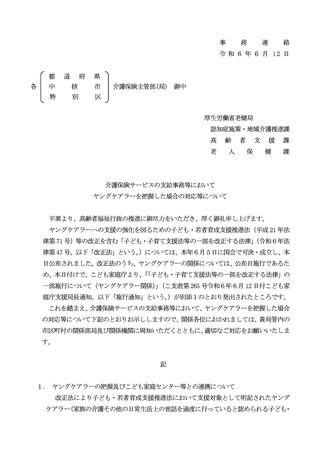

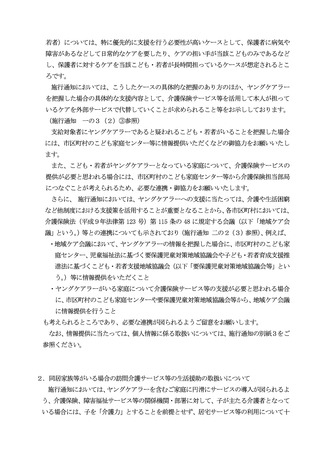

| 出典情報 | 介護保険サービスの支給事務等においてヤングケアラーを把握した場合の対応等について(6/12付 事務連絡)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

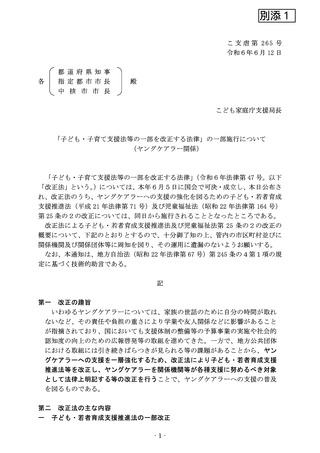

別紙1

〇こども家庭センターガイドライン(令和6年3月 30 日付けこ成母第 142 号、こ

支虐第 147 号子ども家庭庁成育局長、こども家庭庁支援局長連名通知)

(ヤングケアラー関係抜粋)

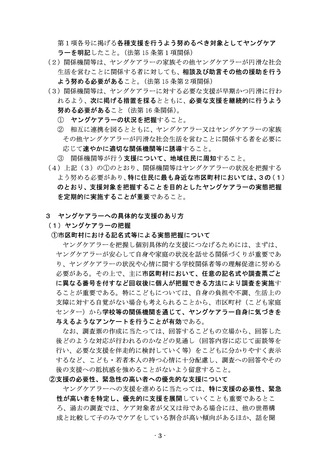

第3章 こども家庭センター(児童福祉機能)

第2節 こども家庭支援におけるこども家庭センター(児童福祉機能)の具体的

な業務

6.ヤングケアラー支援の流れ

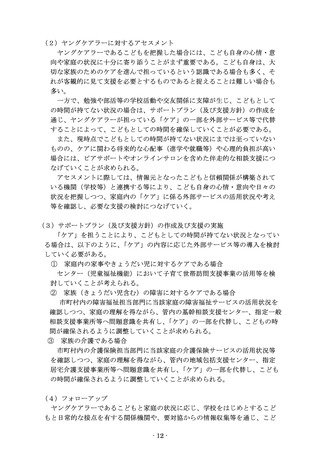

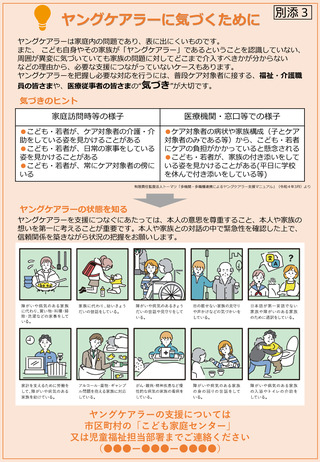

ヤングケアラーを早期に把握して支援につなげていくためには、教育、高齢者

福祉、障害福祉、介護、医療等の多機関との連携(参考資料4(11)参照)が重

要である。以下を参考に、ヤングケアラー支援の流れを整理した上で、それぞ

れの関係機関との連携内容を共有し、あらかじめ市町村としての支援体制を確

立しておくことが重要である。

なお、ヤングケアラー本人のこども期から若者期への移行において、重層的

支援体制整備事業(本章第5節 21(2)「④重層的支援体制整備事業」にて後

掲)を活用し、ケアの内容や本人が置かれている状況によって多分野にまたが

る支援体制を構築することも効果的と考える。

(1)ヤングケアラーの把握

ヤングケアラーについては、こども自身や家庭が自覚しづらく、支援ニー

ズが顕在化しにくい特徴がある。こうした中で、適切に支援につなげていく

ためには、まず、学校(特に小学校・中学校)を始め、高齢者福祉、障害福

祉、介護、医療等に係る関係機関との間で、顔の見える関係性・信頼関係を

築き、気になるこども・家庭があった場合の相談先としての相互の連絡窓口

(担当者・連絡先等)を明確にしておくことが重要である。

学校を通じて、こども自身に気付きを与える記名式等の個人を特定するこ

とが可能な方法 によるアンケートを行い、一定の項目に該当したこどもの情

報について、学校側とセンター (児童福祉機能)で共有し、支援につなげて

いく取組も有効である。

(なお、文部科学省が作成した「生徒指導提要」においても、必要に応じ

て学校におけるケース会議等において関係者間で情報を共有する等の取組

が、ヤングケアラーの早期発見・対応につながる可能性、スクールソーシャ

ルワーカーと連携して市町村の福祉機能等の支援につなげることの必要性が

示されており、小学校・中学校・高等学校との連携は、ヤングケアラーを把

握するために効果的であると考える。)

また、各市町村において、「ヤングケアラー・コーディネーター」を配置し

ている場合には、当該者をセンターに配置する、あるいは、当該者とその配

置先機関との密な連携関係を構築することが重要である。

- 11 -

〇こども家庭センターガイドライン(令和6年3月 30 日付けこ成母第 142 号、こ

支虐第 147 号子ども家庭庁成育局長、こども家庭庁支援局長連名通知)

(ヤングケアラー関係抜粋)

第3章 こども家庭センター(児童福祉機能)

第2節 こども家庭支援におけるこども家庭センター(児童福祉機能)の具体的

な業務

6.ヤングケアラー支援の流れ

ヤングケアラーを早期に把握して支援につなげていくためには、教育、高齢者

福祉、障害福祉、介護、医療等の多機関との連携(参考資料4(11)参照)が重

要である。以下を参考に、ヤングケアラー支援の流れを整理した上で、それぞ

れの関係機関との連携内容を共有し、あらかじめ市町村としての支援体制を確

立しておくことが重要である。

なお、ヤングケアラー本人のこども期から若者期への移行において、重層的

支援体制整備事業(本章第5節 21(2)「④重層的支援体制整備事業」にて後

掲)を活用し、ケアの内容や本人が置かれている状況によって多分野にまたが

る支援体制を構築することも効果的と考える。

(1)ヤングケアラーの把握

ヤングケアラーについては、こども自身や家庭が自覚しづらく、支援ニー

ズが顕在化しにくい特徴がある。こうした中で、適切に支援につなげていく

ためには、まず、学校(特に小学校・中学校)を始め、高齢者福祉、障害福

祉、介護、医療等に係る関係機関との間で、顔の見える関係性・信頼関係を

築き、気になるこども・家庭があった場合の相談先としての相互の連絡窓口

(担当者・連絡先等)を明確にしておくことが重要である。

学校を通じて、こども自身に気付きを与える記名式等の個人を特定するこ

とが可能な方法 によるアンケートを行い、一定の項目に該当したこどもの情

報について、学校側とセンター (児童福祉機能)で共有し、支援につなげて

いく取組も有効である。

(なお、文部科学省が作成した「生徒指導提要」においても、必要に応じ

て学校におけるケース会議等において関係者間で情報を共有する等の取組

が、ヤングケアラーの早期発見・対応につながる可能性、スクールソーシャ

ルワーカーと連携して市町村の福祉機能等の支援につなげることの必要性が

示されており、小学校・中学校・高等学校との連携は、ヤングケアラーを把

握するために効果的であると考える。)

また、各市町村において、「ヤングケアラー・コーディネーター」を配置し

ている場合には、当該者をセンターに配置する、あるいは、当該者とその配

置先機関との密な連携関係を構築することが重要である。

- 11 -