よむ、つかう、まなぶ。

資料3ー2 中長期の経済財政に関する試算(2025年1月)(内閣府) (7 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2025/0117/agenda.html |

| 出典情報 | 経済財政諮問会議(令和7年第1回 1/17)《内閣府》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

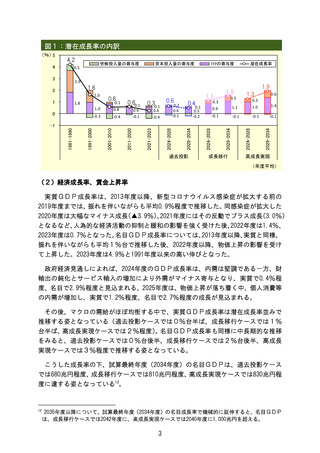

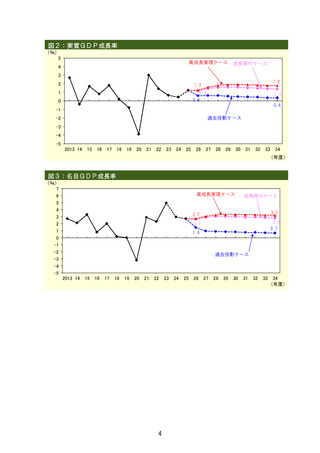

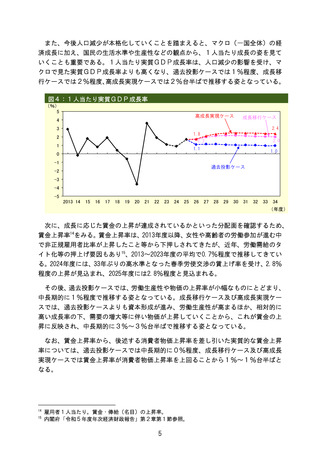

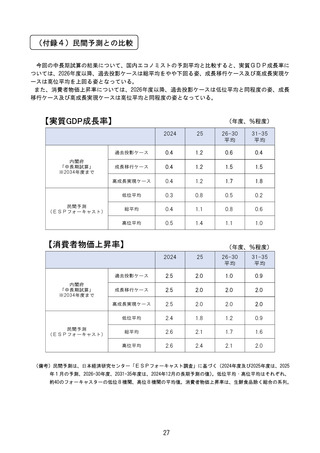

また、今後人口減少が本格化していくことを踏まえると、マクロ(一国全体)の経

済成長に加え、国民の生活水準や生産性などの観点から、1人当たり成長の姿を見て

いくことも重要である。1人当たり実質GDP成長率は、人口減少の影響を受け、マ

クロで見た実質GDP成長率よりも高くなり、過去投影ケースでは1%程度、成長移

行ケースでは2%程度、高成長実現ケースでは2%台半ばで推移する姿となっている。

図4:1人当たり実質GDP成長率

(%)

5

高成長実現ケース

4

成長移行ケース

2.4

3

1.8

2

2.0

1.7

1

1.1

1.0

0

-1

過去投影ケース

-2

-3

-4

-5

2013 14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

(年度)

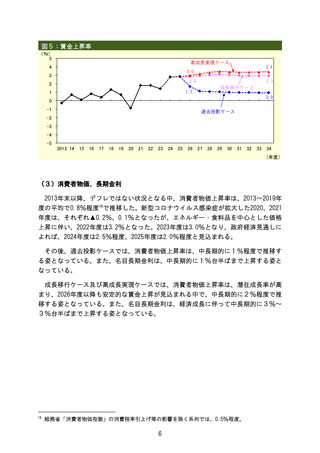

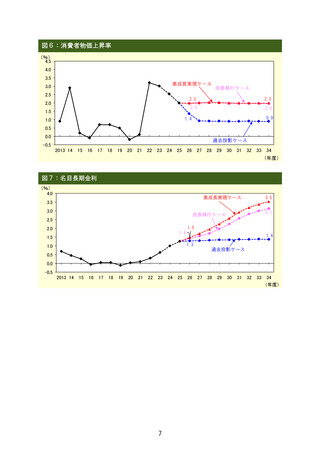

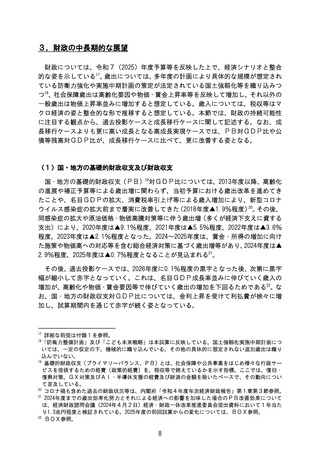

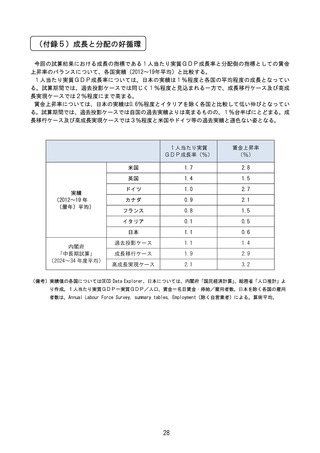

次に、成長に応じた賃金の上昇が達成されているかといった分配面を確認するため、

賃金上昇率14をみる。賃金上昇率は、2013年度以降、女性や高齢者の労働参加が進む中

で非正規雇用者比率が上昇したこと等から下押しされてきたが、近年、労働需給のタ

イト化等の押上げ要因もあり15、2013~2023年度の平均で0.7%程度で推移してきてい

る。2024年度には、33年ぶりの高水準となった春季労使交渉の賃上げ率を受け、2.8%

程度の上昇が見込まれ、2025年度には2.8%程度と見込まれる。

その後、過去投影ケースでは、労働生産性や物価の上昇率が小幅なものにとどまり、

中長期的に1%程度で推移する姿となっている。成長移行ケース及び高成長実現ケー

スでは、過去投影ケースよりも資本形成が進み、労働生産性が高まるほか、相対的に

高い成長率の下、需要の増大等に伴い物価が上昇していくことから、これが賃金の上

昇に反映され、中長期的に3%~3%台半ばで推移する姿となっている。

なお、賃金上昇率から、後述する消費者物価上昇率を差し引いた実質的な賃金上昇

率については、過去投影ケースでは中長期的に0%程度、成長移行ケース及び高成長

実現ケースでは賃金上昇率が消費者物価上昇率を上回ることから1%~1%台半ばと

なる。

14

15

雇用者1人当たり。賃金・俸給(名目)の上昇率。

内閣府「令和5年度年次経済財政報告」第2章第1節参照。

5

済成長に加え、国民の生活水準や生産性などの観点から、1人当たり成長の姿を見て

いくことも重要である。1人当たり実質GDP成長率は、人口減少の影響を受け、マ

クロで見た実質GDP成長率よりも高くなり、過去投影ケースでは1%程度、成長移

行ケースでは2%程度、高成長実現ケースでは2%台半ばで推移する姿となっている。

図4:1人当たり実質GDP成長率

(%)

5

高成長実現ケース

4

成長移行ケース

2.4

3

1.8

2

2.0

1.7

1

1.1

1.0

0

-1

過去投影ケース

-2

-3

-4

-5

2013 14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

(年度)

次に、成長に応じた賃金の上昇が達成されているかといった分配面を確認するため、

賃金上昇率14をみる。賃金上昇率は、2013年度以降、女性や高齢者の労働参加が進む中

で非正規雇用者比率が上昇したこと等から下押しされてきたが、近年、労働需給のタ

イト化等の押上げ要因もあり15、2013~2023年度の平均で0.7%程度で推移してきてい

る。2024年度には、33年ぶりの高水準となった春季労使交渉の賃上げ率を受け、2.8%

程度の上昇が見込まれ、2025年度には2.8%程度と見込まれる。

その後、過去投影ケースでは、労働生産性や物価の上昇率が小幅なものにとどまり、

中長期的に1%程度で推移する姿となっている。成長移行ケース及び高成長実現ケー

スでは、過去投影ケースよりも資本形成が進み、労働生産性が高まるほか、相対的に

高い成長率の下、需要の増大等に伴い物価が上昇していくことから、これが賃金の上

昇に反映され、中長期的に3%~3%台半ばで推移する姿となっている。

なお、賃金上昇率から、後述する消費者物価上昇率を差し引いた実質的な賃金上昇

率については、過去投影ケースでは中長期的に0%程度、成長移行ケース及び高成長

実現ケースでは賃金上昇率が消費者物価上昇率を上回ることから1%~1%台半ばと

なる。

14

15

雇用者1人当たり。賃金・俸給(名目)の上昇率。

内閣府「令和5年度年次経済財政報告」第2章第1節参照。

5