よむ、つかう、まなぶ。

資料4 通信機能を備えた福祉用具の取扱いについて (7 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001429604.pdf |

| 出典情報 | 介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会(令和6年度第3回 3/4)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

通信機能を有する福祉用具の現状・整理③

介護保険福祉用具・住宅

改修評価検討会(第2回)

令和6年10月15日

資料4

抜粋

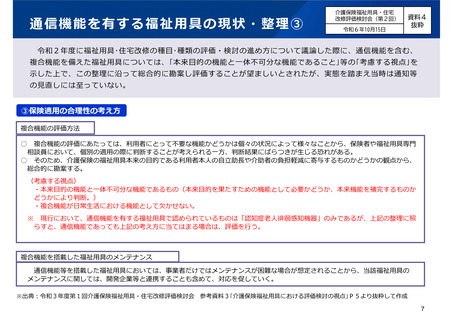

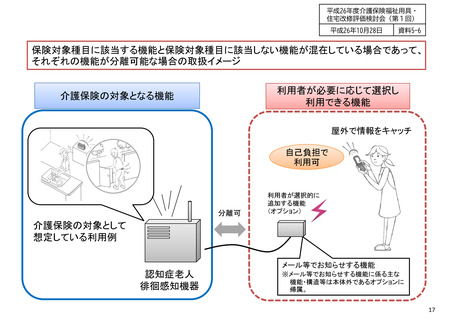

令和2年度に福祉用具・住宅改修の種目・種類の評価・検討の進め方について議論した際に、通信機能を含む、

複合機能を備えた福祉用具については、「本来目的の機能と一体不可分な機能であること」等の「考慮する視点」を

示した上で、この整理に沿って総合的に勘案し評価することが望ましいとされたが、実態を踏まえ当時は通知等

の見直しには至っていない。

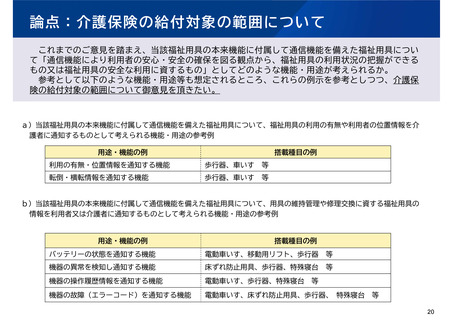

③保険適用の合理性の考え方

複合機能の評価方法

○

複合機能の評価にあたっては、利用者にとって不要な機能かどうかは個々の状況によって様々なことから、保険者や福祉用具専門

相談員において、個別の適用の際に判断することが考えられる一方、判断結果にばらつきが生じる恐れがある。

○ そのため、介護保険の福祉用具本来の目的である利用者本人の自立助長や介助者の負担軽減に寄与するものかどうかの観点から、

総合的に勘案する。

(考慮する視点)

・本来目的の機能と一体不可分な機能であるもの(本来目的を果たすための機能として必要かどうか、本来機能を補完するものか

どうかにより判断。)

・複合機能が日常生活における機能として欠かせない。

※

現行において、通信機能を有する福祉用具で認められているものは「認知症老人徘徊感知機器」のみであるが、上記の整理に照

らすと、通信機能であっても上記の考え方に当てはまる場合は、評価を行う。

複合機能を搭載した福祉用具のメンテナンス

通信機能等を搭載した福祉用具においては、事業者だけではメンテナンスが困難な場合が想定されることから、当該福祉用具の

メンテナンスに関しては、開発企業等と連携することも含めて、対応を促していく。

※出典:令和3年度第1回介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会 参考資料3「介護保険福祉用具における評価検討の視点」P5より抜粋して作成

7

介護保険福祉用具・住宅

改修評価検討会(第2回)

令和6年10月15日

資料4

抜粋

令和2年度に福祉用具・住宅改修の種目・種類の評価・検討の進め方について議論した際に、通信機能を含む、

複合機能を備えた福祉用具については、「本来目的の機能と一体不可分な機能であること」等の「考慮する視点」を

示した上で、この整理に沿って総合的に勘案し評価することが望ましいとされたが、実態を踏まえ当時は通知等

の見直しには至っていない。

③保険適用の合理性の考え方

複合機能の評価方法

○

複合機能の評価にあたっては、利用者にとって不要な機能かどうかは個々の状況によって様々なことから、保険者や福祉用具専門

相談員において、個別の適用の際に判断することが考えられる一方、判断結果にばらつきが生じる恐れがある。

○ そのため、介護保険の福祉用具本来の目的である利用者本人の自立助長や介助者の負担軽減に寄与するものかどうかの観点から、

総合的に勘案する。

(考慮する視点)

・本来目的の機能と一体不可分な機能であるもの(本来目的を果たすための機能として必要かどうか、本来機能を補完するものか

どうかにより判断。)

・複合機能が日常生活における機能として欠かせない。

※

現行において、通信機能を有する福祉用具で認められているものは「認知症老人徘徊感知機器」のみであるが、上記の整理に照

らすと、通信機能であっても上記の考え方に当てはまる場合は、評価を行う。

複合機能を搭載した福祉用具のメンテナンス

通信機能等を搭載した福祉用具においては、事業者だけではメンテナンスが困難な場合が想定されることから、当該福祉用具の

メンテナンスに関しては、開発企業等と連携することも含めて、対応を促していく。

※出典:令和3年度第1回介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会 参考資料3「介護保険福祉用具における評価検討の視点」P5より抜粋して作成

7