よむ、つかう、まなぶ。

資料4 通信機能を備えた福祉用具の取扱いについて (9 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001429604.pdf |

| 出典情報 | 介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会(令和6年度第3回 3/4)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

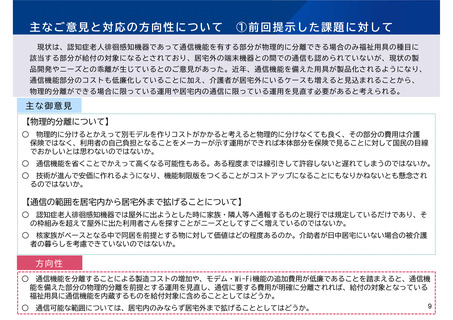

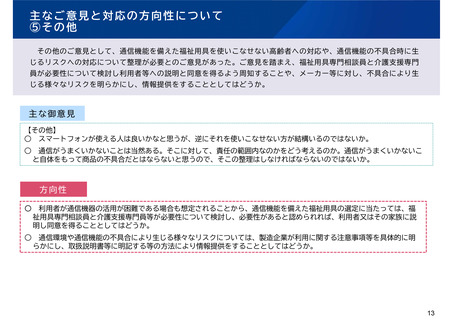

主なご意見と対応の方向性について

①前回提示した課題に対して

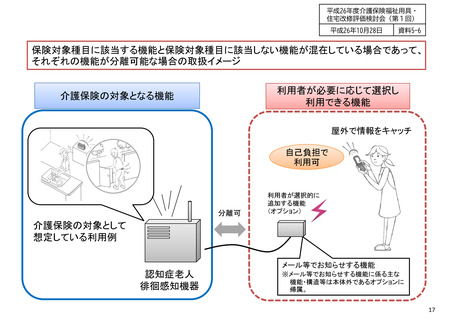

現状は、認知症老人徘徊感知機器であって通信機能を有する部分が物理的に分離できる場合のみ福祉用具の種目に

該当する部分が給付の対象になるとされており、居宅外の端末機器との間での通信も認められていないが、現状の製

品開発やニーズとの乖離が生じているとのご意見があった。近年、通信機能を備えた用具が製品化されるようになり、

通信機能部分のコストも低廉化していることに加え、介護者が居宅外にいるケースも増えると見込まれることから、

物理的分離ができる場合に限っている運用や居宅内の通信に限っている運用を見直す必要があると考えられる。

主な御意見

【物理的分離について】

○

○

○

物理的に分けるとかえって別モデルを作りコストがかかると考えると物理的に分けなくても良く、その部分の費用は介護

保険ではなく、利用者の自己負担となることをメーカーが示す運用ができれば本体部分を保険で見ることに対して国民の目線

でおかしいとは思わないのではないか。

通信機能を省くことでかえって高くなる可能性もある。ある程度までは線引きして許容しないと遅れてしまうのではないか。

技術が進んで安価に作れるようになり、機能制限版をつくることがコストアップになることにもなりかねないとも懸念され

るのではないか。

【通信の範囲を居宅内から居宅外まで拡げることについて】

○

認知症老人徘徊感知機器では屋外に出ようとした時に家族・隣人等へ通報するものと現行では規定しているだけであり、そ

の枠組みを超えて屋外に出た利用者さんを探すことがニーズとしてすごく増えているのではないか。

○

核家族がベースとなる中で同居を前提とする物に対して価値はどの程度あるのか。介助者が日中居宅にいない場合の被介護

者の暮らしを考慮できていないのではないか。

方向性

○

○

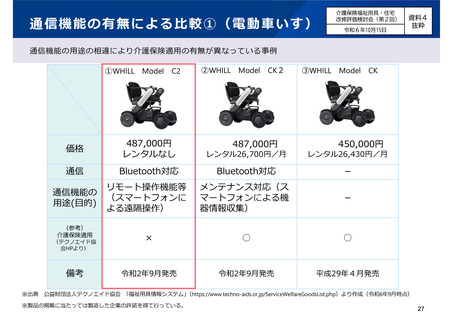

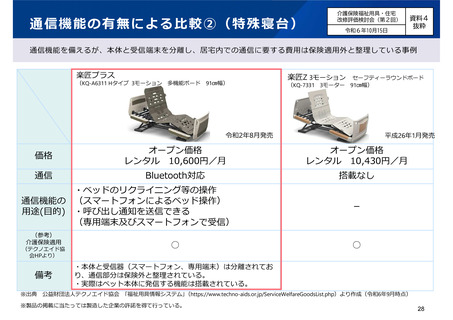

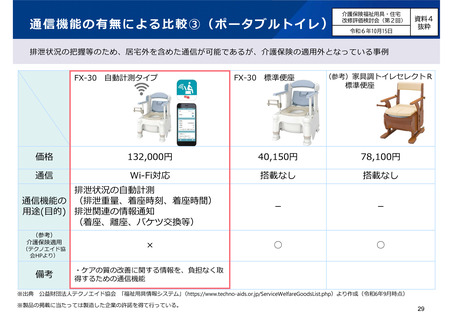

通信機能を分離することによる製造コストの増加や、モデム・Wi-Fi機能の追加費用が低廉であることを踏まえると、通信機

能を備えた部分の物理的分離を前提とする運用を見直し、通信に要する費用が明確に分離されれば、給付の対象となっている

福祉用具に通信機能を内蔵するものを給付対象に含めることとしてはどうか。

通信可能な範囲については、居宅内のみならず居宅外まで拡げることとしてはどうか。

9

①前回提示した課題に対して

現状は、認知症老人徘徊感知機器であって通信機能を有する部分が物理的に分離できる場合のみ福祉用具の種目に

該当する部分が給付の対象になるとされており、居宅外の端末機器との間での通信も認められていないが、現状の製

品開発やニーズとの乖離が生じているとのご意見があった。近年、通信機能を備えた用具が製品化されるようになり、

通信機能部分のコストも低廉化していることに加え、介護者が居宅外にいるケースも増えると見込まれることから、

物理的分離ができる場合に限っている運用や居宅内の通信に限っている運用を見直す必要があると考えられる。

主な御意見

【物理的分離について】

○

○

○

物理的に分けるとかえって別モデルを作りコストがかかると考えると物理的に分けなくても良く、その部分の費用は介護

保険ではなく、利用者の自己負担となることをメーカーが示す運用ができれば本体部分を保険で見ることに対して国民の目線

でおかしいとは思わないのではないか。

通信機能を省くことでかえって高くなる可能性もある。ある程度までは線引きして許容しないと遅れてしまうのではないか。

技術が進んで安価に作れるようになり、機能制限版をつくることがコストアップになることにもなりかねないとも懸念され

るのではないか。

【通信の範囲を居宅内から居宅外まで拡げることについて】

○

認知症老人徘徊感知機器では屋外に出ようとした時に家族・隣人等へ通報するものと現行では規定しているだけであり、そ

の枠組みを超えて屋外に出た利用者さんを探すことがニーズとしてすごく増えているのではないか。

○

核家族がベースとなる中で同居を前提とする物に対して価値はどの程度あるのか。介助者が日中居宅にいない場合の被介護

者の暮らしを考慮できていないのではないか。

方向性

○

○

通信機能を分離することによる製造コストの増加や、モデム・Wi-Fi機能の追加費用が低廉であることを踏まえると、通信機

能を備えた部分の物理的分離を前提とする運用を見直し、通信に要する費用が明確に分離されれば、給付の対象となっている

福祉用具に通信機能を内蔵するものを給付対象に含めることとしてはどうか。

通信可能な範囲については、居宅内のみならず居宅外まで拡げることとしてはどうか。

9