よむ、つかう、まなぶ。

資料3 井本構成員提出資料 (10 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41718.html |

| 出典情報 | 妊娠・出産・産後における妊産婦等の支援策等に関する検討会(第2回 8/1)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

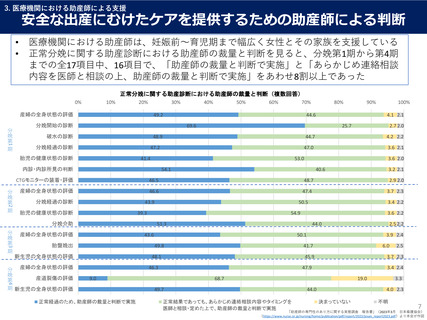

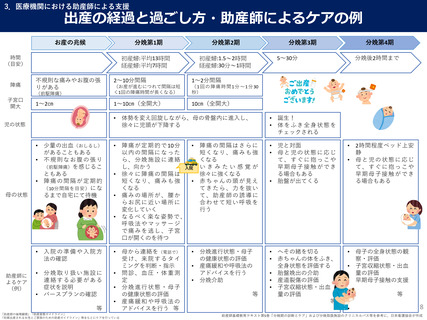

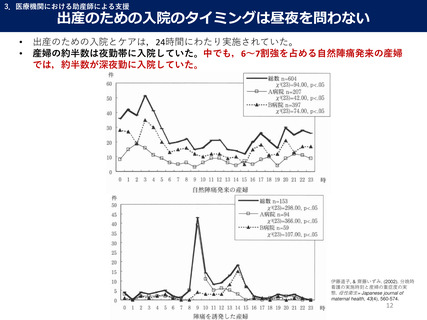

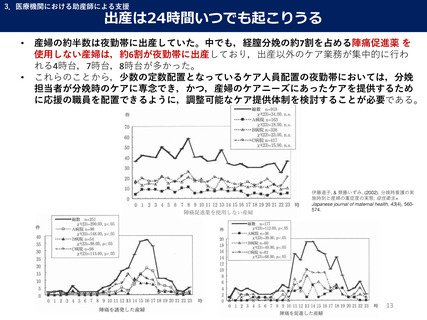

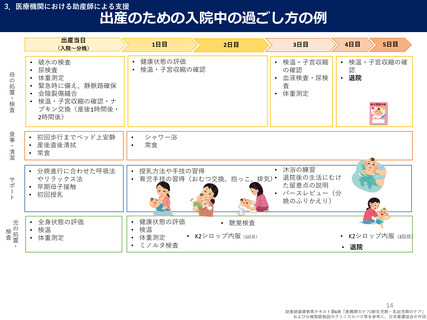

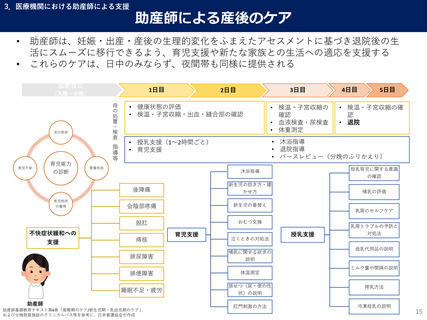

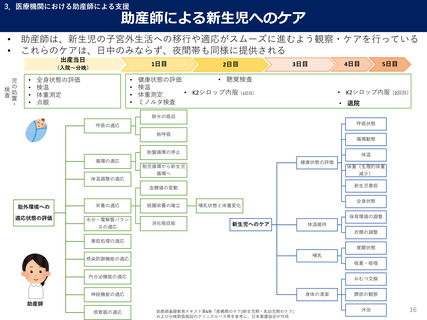

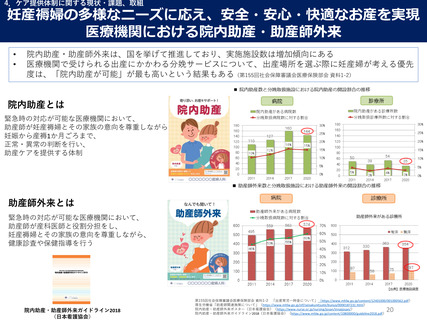

3.医療機関における助産師による支援

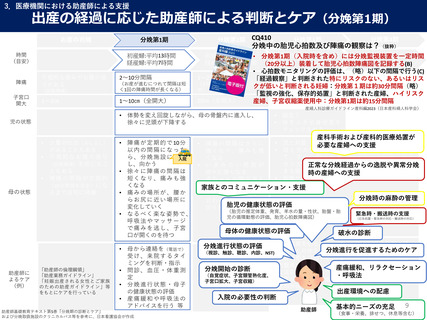

出産の経過に応じた助産師による判断とケア(分娩第1期)

お産の兆候

分娩第1期

時間

(目安)

陣痛

子宮口

開大

初産婦:平均13時間

経産婦:平均7時間

不規則な痛みやお腹の張

りがある

2~10分間隔

(前駆陣痛)

(お産が進むにつれて間隔は短

く1回の陣痛時間が長くなる)

1~2㎝

1~10㎝(全開大)

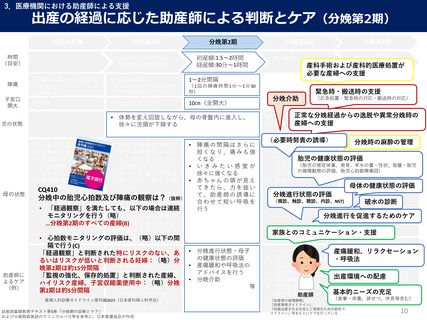

分娩第2期 CQ410

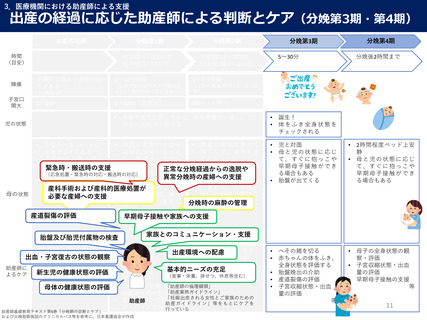

分娩第4期

分娩第3期

分娩中の胎児心拍数及び陣痛の観察は?(抜粋)

5~30分

分娩後2時間まで

初産婦:1.5~2時間 • 分娩第1期(入院時を含め)には分娩監視装置を一定時間

経産婦:30分~1時間 (20分以上)装着して胎児心拍数陣痛図を記録する(B)

• 心拍数モニタリングの評価は、(略)以下の間隔で行う(C)

「経過観察」と判断された特にリスクのない、あるいはリス

( 1 回 の 陣 痛 時 間 1 分 ~ 1 分 30

クが低いと判断される妊婦:分娩第1期は約30分間隔(略)

秒)

「監視の強化、保存的処置」と判断された産婦、ハイリスク

10㎝(全開大)

産婦、子宮収縮薬使用中:分娩第1期は約15分間隔

1~2分間隔

産婦人科診療ガイドライン産科編2023(日本産科婦人科学会)

•

児の状態

•

•

•

母の状態

少量の出血(おしるし)

があることもある

不規則なお腹の張り

(前駆陣痛)を感じるこ

ともある

陣痛の間隔が定期的

(10分間隔を目安) にな

るまで自宅に待機

•

•

•

•

•

助産師に

よるケア

(例)

「助産師の倫理綱領」

「助産業務ガイドライン」

「妊娠出産される女性とご家族

のための助産ガイドライン」等

をもとにケアを行っている

•

•

•

体勢を変え回旋しながら、母の骨盤内に進入し、

徐々に児頭が下降する

•

•

誕生!

体をふき全身状態を

チェックされる

産科手術および産科的医療処置が

• 2時間程度ベッド上安

陣 痛 が 定 期 的 で 10 分

• 児と対面

• 陣痛の間隔はさらに

静

必要な産婦への支援

以内の間隔になった

• 母と児の状態に応じ • 母と児の状態に応じ

強くなり、痛みも強

ら 、 分 娩 施 設 に 連入院

絡

て、すぐに抱っこや

くなる

て、すぐに抱っこや

し、向かう

カ ン ガ ル正常な分娩経過からの逸脱や異常分娩

ーケアがで

• いきみたい感覚が

カンガルーケアがで

徐々に陣痛の間隔は

きる場合もある

徐々に強くなる

時の産婦への支援

きる場合もある

短くなり、痛みも強

• 胎盤が出てくる

• 赤ちゃんの頭が見え

くなる

てきたら、力を抜い

家族とのコミュニケーション・支援

痛みの場所が、腰か

て、助産師の誘導に

分娩時の麻酔の管理

らお尻に近い場所に

合わせて短い呼吸に

胎児の健康状態の評価

変化していく

切り替える

(胎児の推定体重、発育、羊水の量・性状、胎盤・胎

緊急時・搬送時の支援

なる べく 楽な 姿勢 で 、

児の循環動態の評価、胎児心拍数陣痛図)

(応急処置・緊急時の対応・搬送時の対応)

呼吸法やマッサージ

で痛みを逃し、子宮

母体の健康状態の評価

破水の診断

口が開くのを待つ

• 母子の全身状態の観

分娩進行状態の評価 • へその緒を切る

母から連絡を (電話で)

分娩進行を促進するためのケア

• (視診、触診、聴診、内診、NST)

分娩進行状態・母子

• 赤ちゃんの体をふき、

察・評価

受け、来院するタイ

の健康状態の評価

全身状態を評価する

• 子宮収縮状態・出血

ミングを判断・指示

• 産痛緩和や呼吸法の

• 胎盤娩出の介助

量の評価

産痛緩和、リラクセーション

分娩開始の診断

問診、血圧・体重測

アドバイスを行う

•

産道裂傷の評価

•

カンガルーケアなど

(自覚症状、子宮頸管熟化度、

・呼吸法

定

• 子宮口拡大、子宮収縮)

分娩介助

• 子宮収縮状態・出血

早期母子接触の支援

分娩進行状態・母子

量の評価

出産環境への配慮

の健康状態の評価

入院の必要性の判断

産痛緩和や呼吸法の

9

アドバイスを行う 等

基本的ニーズの充足

助産師基礎教育テキスト第5巻「分娩期の診断とケア」

および分娩取扱施設のクリニカルパス等を参考に、日本看護協会が作成

助産師

(食事・栄養、排せつ、休息等含む)

出産の経過に応じた助産師による判断とケア(分娩第1期)

お産の兆候

分娩第1期

時間

(目安)

陣痛

子宮口

開大

初産婦:平均13時間

経産婦:平均7時間

不規則な痛みやお腹の張

りがある

2~10分間隔

(前駆陣痛)

(お産が進むにつれて間隔は短

く1回の陣痛時間が長くなる)

1~2㎝

1~10㎝(全開大)

分娩第2期 CQ410

分娩第4期

分娩第3期

分娩中の胎児心拍数及び陣痛の観察は?(抜粋)

5~30分

分娩後2時間まで

初産婦:1.5~2時間 • 分娩第1期(入院時を含め)には分娩監視装置を一定時間

経産婦:30分~1時間 (20分以上)装着して胎児心拍数陣痛図を記録する(B)

• 心拍数モニタリングの評価は、(略)以下の間隔で行う(C)

「経過観察」と判断された特にリスクのない、あるいはリス

( 1 回 の 陣 痛 時 間 1 分 ~ 1 分 30

クが低いと判断される妊婦:分娩第1期は約30分間隔(略)

秒)

「監視の強化、保存的処置」と判断された産婦、ハイリスク

10㎝(全開大)

産婦、子宮収縮薬使用中:分娩第1期は約15分間隔

1~2分間隔

産婦人科診療ガイドライン産科編2023(日本産科婦人科学会)

•

児の状態

•

•

•

母の状態

少量の出血(おしるし)

があることもある

不規則なお腹の張り

(前駆陣痛)を感じるこ

ともある

陣痛の間隔が定期的

(10分間隔を目安) にな

るまで自宅に待機

•

•

•

•

•

助産師に

よるケア

(例)

「助産師の倫理綱領」

「助産業務ガイドライン」

「妊娠出産される女性とご家族

のための助産ガイドライン」等

をもとにケアを行っている

•

•

•

体勢を変え回旋しながら、母の骨盤内に進入し、

徐々に児頭が下降する

•

•

誕生!

体をふき全身状態を

チェックされる

産科手術および産科的医療処置が

• 2時間程度ベッド上安

陣 痛 が 定 期 的 で 10 分

• 児と対面

• 陣痛の間隔はさらに

静

必要な産婦への支援

以内の間隔になった

• 母と児の状態に応じ • 母と児の状態に応じ

強くなり、痛みも強

ら 、 分 娩 施 設 に 連入院

絡

て、すぐに抱っこや

くなる

て、すぐに抱っこや

し、向かう

カ ン ガ ル正常な分娩経過からの逸脱や異常分娩

ーケアがで

• いきみたい感覚が

カンガルーケアがで

徐々に陣痛の間隔は

きる場合もある

徐々に強くなる

時の産婦への支援

きる場合もある

短くなり、痛みも強

• 胎盤が出てくる

• 赤ちゃんの頭が見え

くなる

てきたら、力を抜い

家族とのコミュニケーション・支援

痛みの場所が、腰か

て、助産師の誘導に

分娩時の麻酔の管理

らお尻に近い場所に

合わせて短い呼吸に

胎児の健康状態の評価

変化していく

切り替える

(胎児の推定体重、発育、羊水の量・性状、胎盤・胎

緊急時・搬送時の支援

なる べく 楽な 姿勢 で 、

児の循環動態の評価、胎児心拍数陣痛図)

(応急処置・緊急時の対応・搬送時の対応)

呼吸法やマッサージ

で痛みを逃し、子宮

母体の健康状態の評価

破水の診断

口が開くのを待つ

• 母子の全身状態の観

分娩進行状態の評価 • へその緒を切る

母から連絡を (電話で)

分娩進行を促進するためのケア

• (視診、触診、聴診、内診、NST)

分娩進行状態・母子

• 赤ちゃんの体をふき、

察・評価

受け、来院するタイ

の健康状態の評価

全身状態を評価する

• 子宮収縮状態・出血

ミングを判断・指示

• 産痛緩和や呼吸法の

• 胎盤娩出の介助

量の評価

産痛緩和、リラクセーション

分娩開始の診断

問診、血圧・体重測

アドバイスを行う

•

産道裂傷の評価

•

カンガルーケアなど

(自覚症状、子宮頸管熟化度、

・呼吸法

定

• 子宮口拡大、子宮収縮)

分娩介助

• 子宮収縮状態・出血

早期母子接触の支援

分娩進行状態・母子

量の評価

出産環境への配慮

の健康状態の評価

入院の必要性の判断

産痛緩和や呼吸法の

9

アドバイスを行う 等

基本的ニーズの充足

助産師基礎教育テキスト第5巻「分娩期の診断とケア」

および分娩取扱施設のクリニカルパス等を参考に、日本看護協会が作成

助産師

(食事・栄養、排せつ、休息等含む)