よむ、つかう、まなぶ。

参考資料3 第3回歯科技工士の業務のあり方等に関する検討会 資料1 (47 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_48064.html |

| 出典情報 | 歯科医療提供体制等に関する検討会(第10回 12/25)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

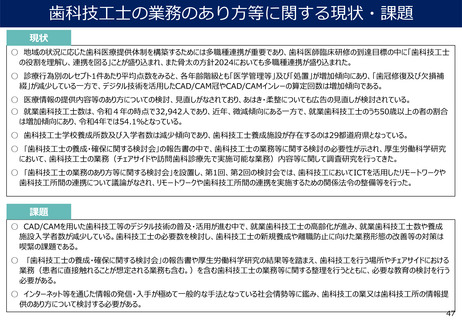

歯科技工士の業務のあり方等に関する現状・課題

現状

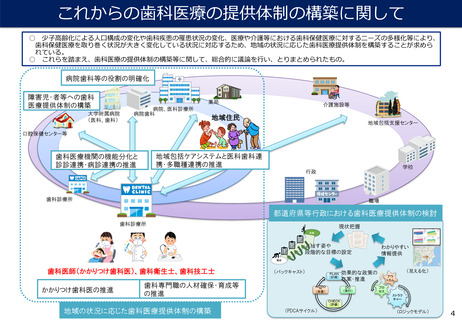

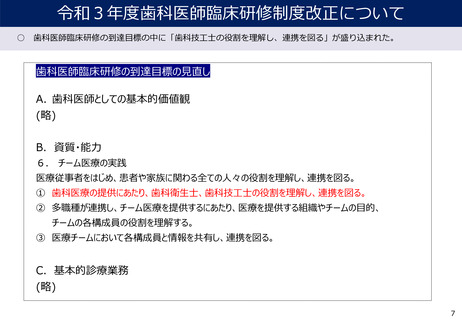

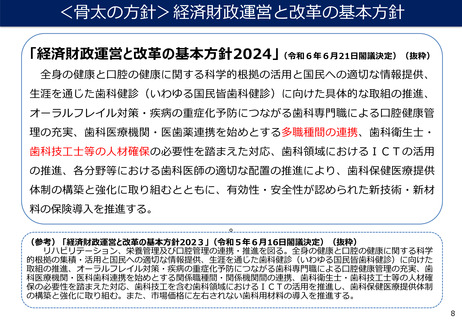

○ 地域の状況に応じた歯科医療提供体制を構築するためには多職種連携が重要であり、歯科医師臨床研修の到達目標の中に「歯科技工士

の役割を理解し、連携を図る」ことが盛り込まれ、また骨太の方針2024においても多職種連携が盛り込まれた。

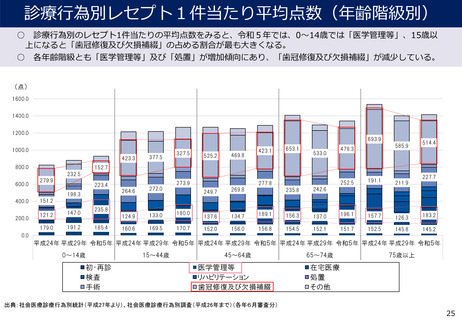

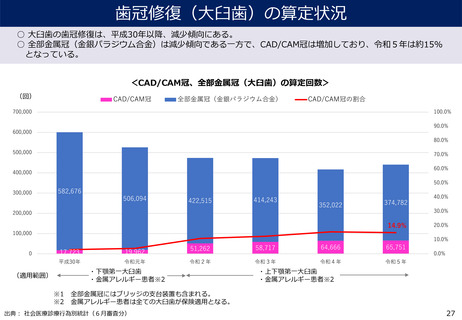

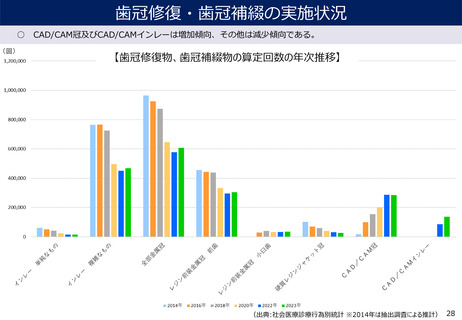

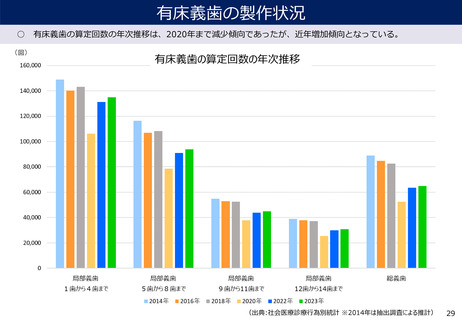

○ 診療行為別のレセプト1件あたり平均点数をみると、各年齢階級とも「医学管理等」及び「処置」が増加傾向にあり、「歯冠修復及び欠損補

綴」が減少している一方で、デジタル技術を活用したCAD/CAM冠やCAD/CAMインレーの算定回数は増加傾向である。

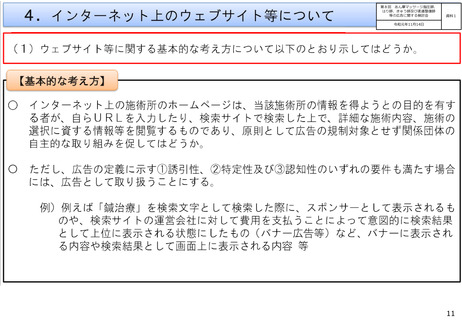

○ 医療情報の提供内容等のあり方についての検討、見直しがなされており、あはき・柔整についても広告の見直しが検討されている。

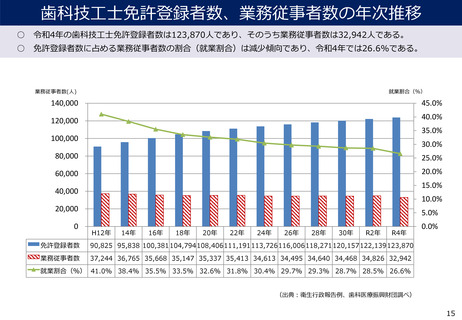

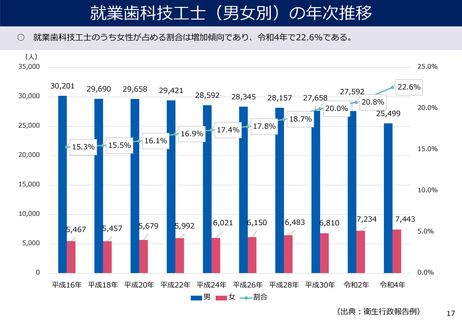

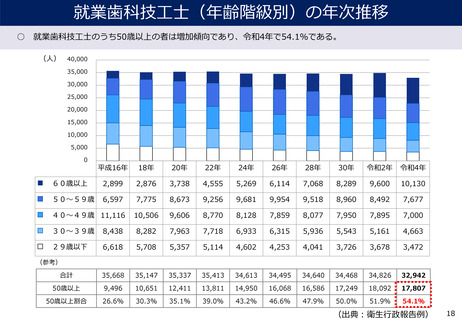

○ 就業歯科技工士数は、令和4年の時点で32,942人であり、近年、微減傾向にある一方で、就業歯科技工士のうち50歳以上の者の割合

は増加傾向にあり、令和4年では54.1%となっている。

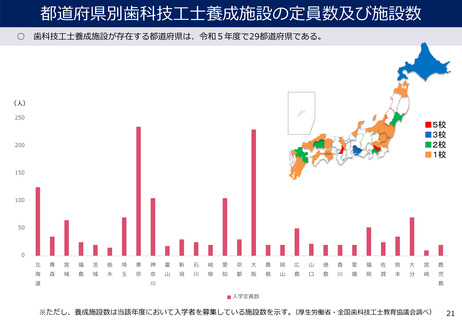

○ 歯科技工士学校養成所数及び入学者数は減少傾向であり、歯科技工士養成施設が存在するのは29都道府県となっている。

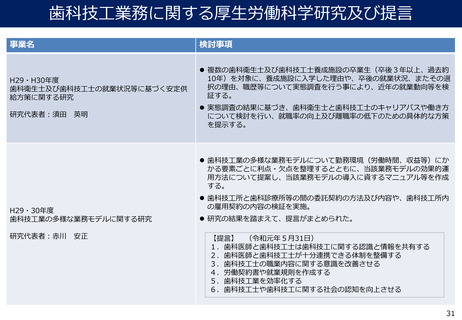

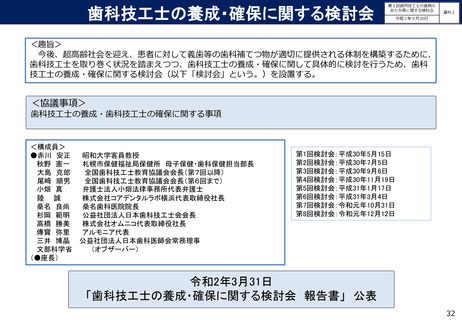

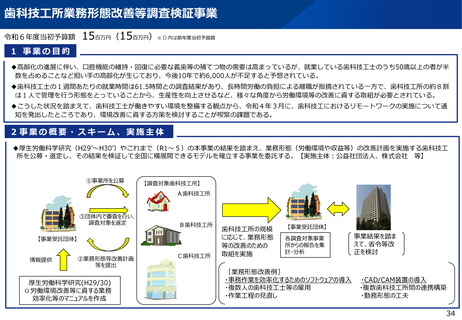

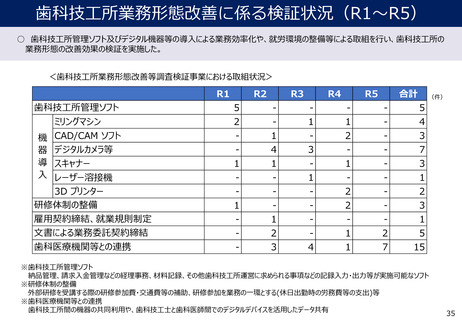

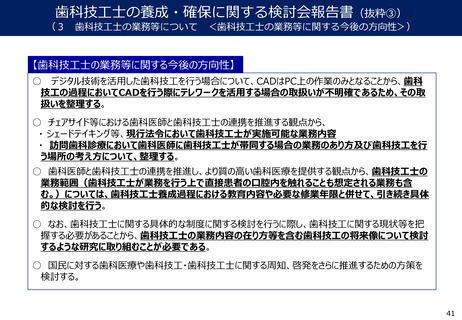

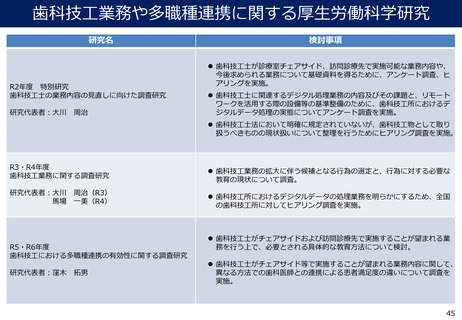

○ 「歯科技工士の養成・確保に関する検討会」の報告書の中で、歯科技工士の業務等に関する検討の必要性が示され、厚生労働科学研究

において、歯科技工士の業務(チェアサイドや訪問歯科診療先で実施可能な業務)内容等に関して調査研究を行ってきた。

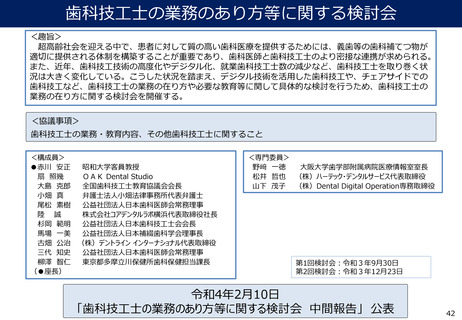

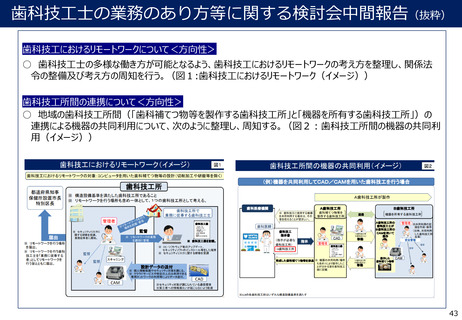

○ 「歯科技工士の業務のあり方等に関する検討会」を設置し、第1回、第2回の検討会では、歯科技工においてICTを活用したリモートワークや

歯科技工所間の連携について議論がなされ、リモートワークや歯科技工所間の連携を実施するための関係法令の整備等を行った。

課題

○ CAD/CAMを用いた歯科技工等のデジタル技術の普及・活用が進む中で、就業歯科技工士の高齢化が進み、就業歯科技工士数や養成

施設入学者数が減少している。歯科技工士の必要数を検討し、歯科技工士の新規養成や離職防止に向けた業務形態の改善等の対策は

喫緊の課題である。

○

「歯科技工士の養成・確保に関する検討会」の報告書や厚生労働科学研究の結果等を踏まえ、歯科技工を行う場所やチェアサイドにおける

業務(患者に直接触れることが想定される業務も含む。)を含む歯科技工士の業務等に関する整理を行うとともに、必要な教育の検討を行う

必要がある。

○ インターネット等を通じた情報の発信・入手が極めて一般的な手法となっている社会情勢等に鑑み、歯科技工の業又は歯科技工所の情報提

供のあり方について検討する必要がある。

47

現状

○ 地域の状況に応じた歯科医療提供体制を構築するためには多職種連携が重要であり、歯科医師臨床研修の到達目標の中に「歯科技工士

の役割を理解し、連携を図る」ことが盛り込まれ、また骨太の方針2024においても多職種連携が盛り込まれた。

○ 診療行為別のレセプト1件あたり平均点数をみると、各年齢階級とも「医学管理等」及び「処置」が増加傾向にあり、「歯冠修復及び欠損補

綴」が減少している一方で、デジタル技術を活用したCAD/CAM冠やCAD/CAMインレーの算定回数は増加傾向である。

○ 医療情報の提供内容等のあり方についての検討、見直しがなされており、あはき・柔整についても広告の見直しが検討されている。

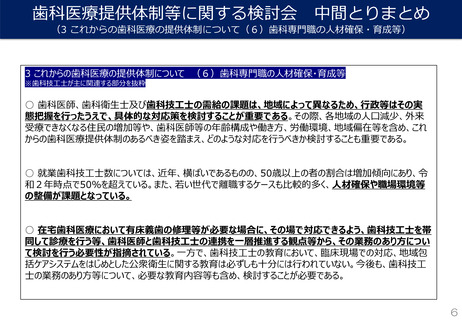

○ 就業歯科技工士数は、令和4年の時点で32,942人であり、近年、微減傾向にある一方で、就業歯科技工士のうち50歳以上の者の割合

は増加傾向にあり、令和4年では54.1%となっている。

○ 歯科技工士学校養成所数及び入学者数は減少傾向であり、歯科技工士養成施設が存在するのは29都道府県となっている。

○ 「歯科技工士の養成・確保に関する検討会」の報告書の中で、歯科技工士の業務等に関する検討の必要性が示され、厚生労働科学研究

において、歯科技工士の業務(チェアサイドや訪問歯科診療先で実施可能な業務)内容等に関して調査研究を行ってきた。

○ 「歯科技工士の業務のあり方等に関する検討会」を設置し、第1回、第2回の検討会では、歯科技工においてICTを活用したリモートワークや

歯科技工所間の連携について議論がなされ、リモートワークや歯科技工所間の連携を実施するための関係法令の整備等を行った。

課題

○ CAD/CAMを用いた歯科技工等のデジタル技術の普及・活用が進む中で、就業歯科技工士の高齢化が進み、就業歯科技工士数や養成

施設入学者数が減少している。歯科技工士の必要数を検討し、歯科技工士の新規養成や離職防止に向けた業務形態の改善等の対策は

喫緊の課題である。

○

「歯科技工士の養成・確保に関する検討会」の報告書や厚生労働科学研究の結果等を踏まえ、歯科技工を行う場所やチェアサイドにおける

業務(患者に直接触れることが想定される業務も含む。)を含む歯科技工士の業務等に関する整理を行うとともに、必要な教育の検討を行う

必要がある。

○ インターネット等を通じた情報の発信・入手が極めて一般的な手法となっている社会情勢等に鑑み、歯科技工の業又は歯科技工所の情報提

供のあり方について検討する必要がある。

47