よむ、つかう、まなぶ。

参考資料3 第3回歯科技工士の業務のあり方等に関する検討会 資料1 (6 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_48064.html |

| 出典情報 | 歯科医療提供体制等に関する検討会(第10回 12/25)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

歯科医療提供体制等に関する検討会

中間とりまとめ

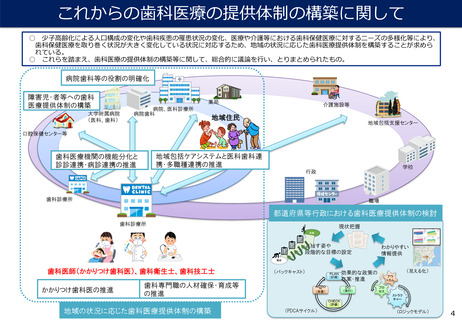

(3 これからの歯科医療の提供体制について(6)歯科専門職の人材確保・育成等)

3 これからの歯科医療の提供体制について (6)歯科専門職の人材確保・育成等

※歯科技工士が主に関連する部分を抜粋

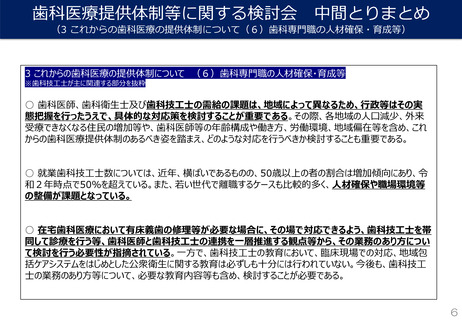

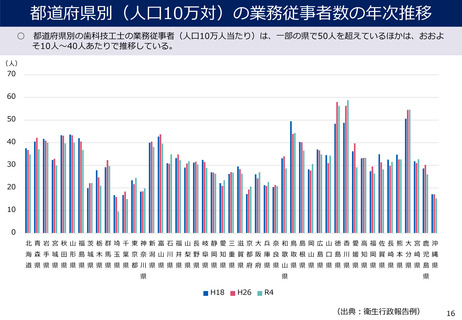

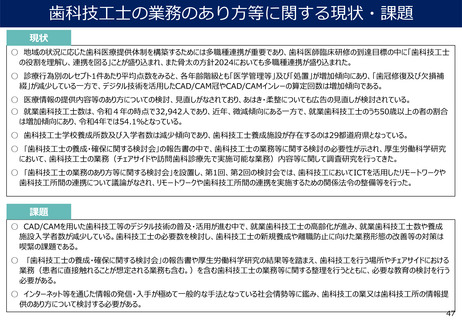

○ 歯科医師、歯科衛生士及び歯科技工士の需給の課題は、地域によって異なるため、行政等はその実

態把握を行ったうえで、具体的な対応策を検討することが重要である。その際、各地域の人口減少、外来

受療できなくなる住民の増加等や、歯科医師等の年齢構成や働き方、労働環境、地域偏在等を含め、これ

からの歯科医療提供体制のあるべき姿を踏まえ、どのような対応を行うべきか検討することも重要である。

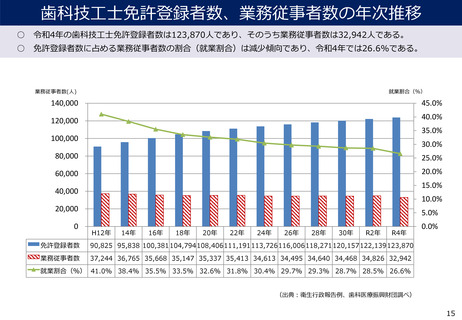

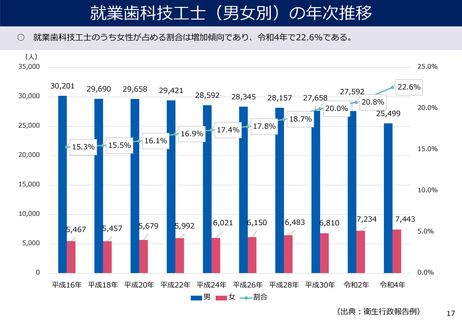

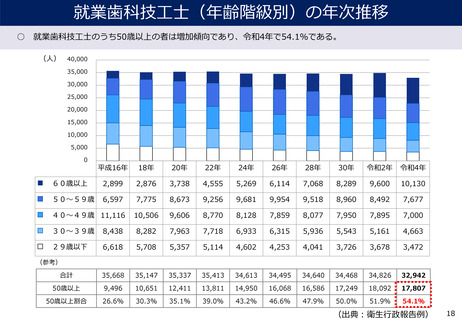

○ 就業歯科技工士数については、近年、横ばいであるものの、50歳以上の者の割合は増加傾向にあり、令

和2年時点で50%を超えている。また、若い世代で離職するケースも比較的多く、人材確保や職場環境等

の整備が課題となっている。

○ 在宅歯科医療において有床義歯の修理等が必要な場合に、その場で対応できるよう、歯科技工士を帯

同して診療を行う等、歯科医師と歯科技工士の連携を一層推進する観点等から、その業務のあり方につい

て検討を行う必要性が指摘されている。一方で、歯科技工士の教育において、臨床現場での対応、地域包

括ケアシステムをはじめとした公衆衛生に関する教育は必ずしも十分には行われていない。今後も、歯科技工

士の業務のあり方等について、必要な教育内容等も含め、検討することが必要である。

6

中間とりまとめ

(3 これからの歯科医療の提供体制について(6)歯科専門職の人材確保・育成等)

3 これからの歯科医療の提供体制について (6)歯科専門職の人材確保・育成等

※歯科技工士が主に関連する部分を抜粋

○ 歯科医師、歯科衛生士及び歯科技工士の需給の課題は、地域によって異なるため、行政等はその実

態把握を行ったうえで、具体的な対応策を検討することが重要である。その際、各地域の人口減少、外来

受療できなくなる住民の増加等や、歯科医師等の年齢構成や働き方、労働環境、地域偏在等を含め、これ

からの歯科医療提供体制のあるべき姿を踏まえ、どのような対応を行うべきか検討することも重要である。

○ 就業歯科技工士数については、近年、横ばいであるものの、50歳以上の者の割合は増加傾向にあり、令

和2年時点で50%を超えている。また、若い世代で離職するケースも比較的多く、人材確保や職場環境等

の整備が課題となっている。

○ 在宅歯科医療において有床義歯の修理等が必要な場合に、その場で対応できるよう、歯科技工士を帯

同して診療を行う等、歯科医師と歯科技工士の連携を一層推進する観点等から、その業務のあり方につい

て検討を行う必要性が指摘されている。一方で、歯科技工士の教育において、臨床現場での対応、地域包

括ケアシステムをはじめとした公衆衛生に関する教育は必ずしも十分には行われていない。今後も、歯科技工

士の業務のあり方等について、必要な教育内容等も含め、検討することが必要である。

6