よむ、つかう、まなぶ。

参考資料2-2 歯科衛生士の業務のあり方等に関する検討会(第1回)資料2 (20 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_48064.html |

| 出典情報 | 歯科医療提供体制等に関する検討会(第10回 12/25)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

歯科衛生士による業務(歯科診療の補助行為)に関する現状と課題

現状

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

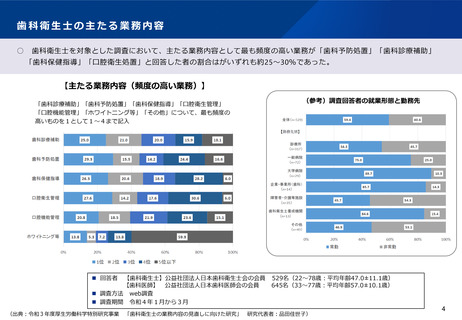

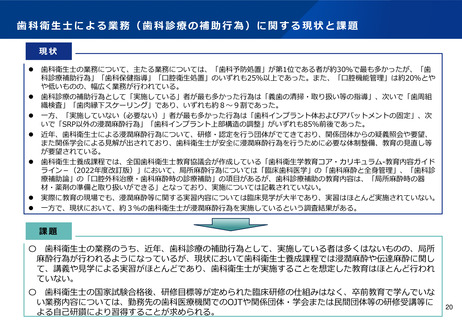

歯科衛生士の業務について、主たる業務については、「歯科予防処置」が第1位である者が約30%で最も多かったが、「歯

科診療補助行為」「歯科保健指導」「口腔衛生処置」のいずれも25%以上であった。また、「口腔機能管理」は約20%とや

や低いものの、幅広く業務が行われている。

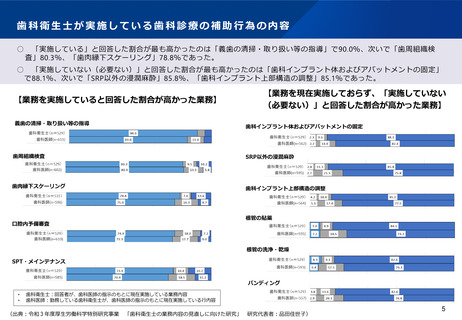

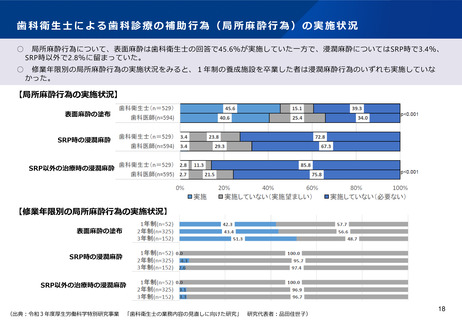

歯科診療の補助行為として「実施している」者が最も多かった行為は「義歯の清掃・取り扱い等の指導」、次いで「歯周組

織検査」「歯肉縁下スケーリング」であり、いずれも約8~9割であった。

一方、「実施していない(必要ない)」者が最も多かった行為は「歯科インプラント体およびアバットメントの固定」、次

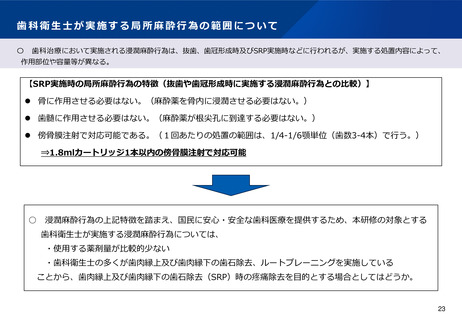

いで「SRP以外の浸潤麻酔行為」「歯科インプラント上部構造の調整」がいずれも85%前後であった。

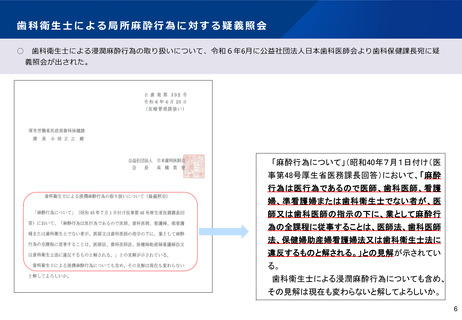

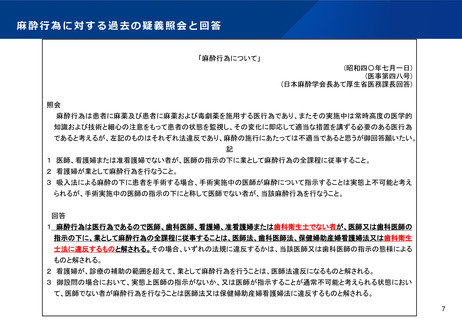

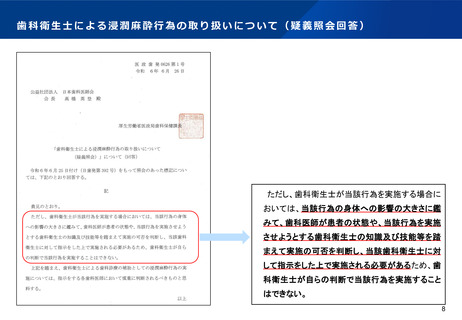

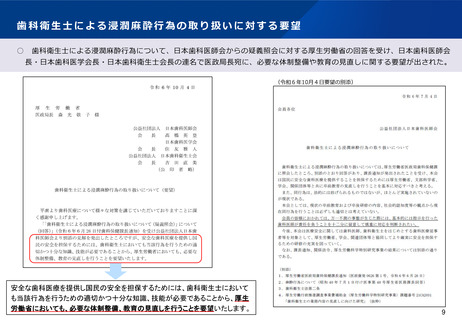

近年、歯科衛生士による浸潤麻酔行為について、研修・認定を行う団体がでてきており、関係団体からの疑義照会や要望、

また関係学会による見解が出されており、歯科衛生士が安全に浸潤麻酔行為を行うために必要な体制整備、教育の見直し等

が要望されている。

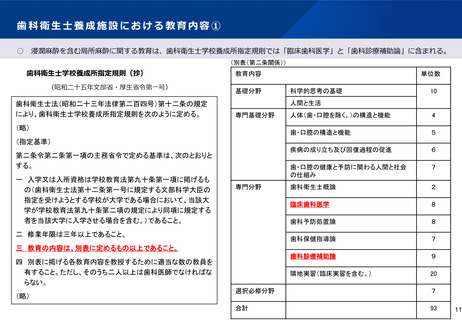

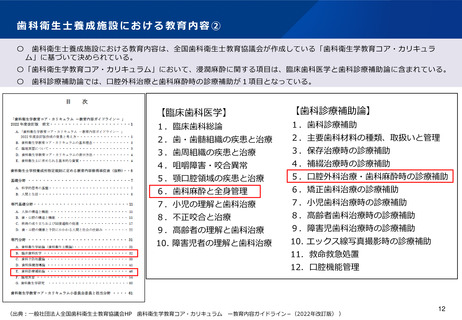

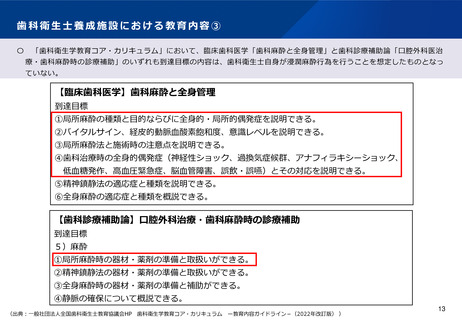

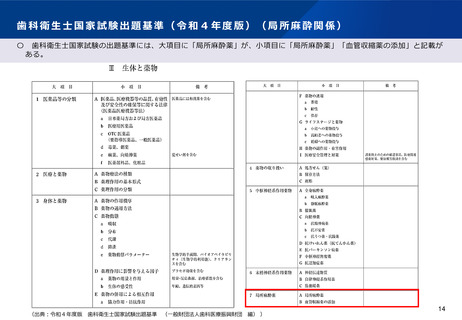

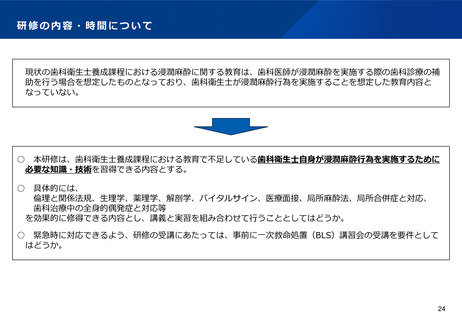

歯科衛生士養成課程では、全国歯科衛生士教育協議会が作成している「歯科衛生学教育コア・カリキュラム-教育内容ガイド

ライン-(2022年度改訂版)」において、局所麻酔行為については「臨床歯科医学」の「歯科麻酔と全身管理」、「歯科診

療補助論」の「口腔外科治療・歯科麻酔時の診療補助」の項目があるが、歯科診療補助の教育内容は、「局所麻酔時の器

材・薬剤の準備と取り扱いができる」となっており、実施については記載されていない。

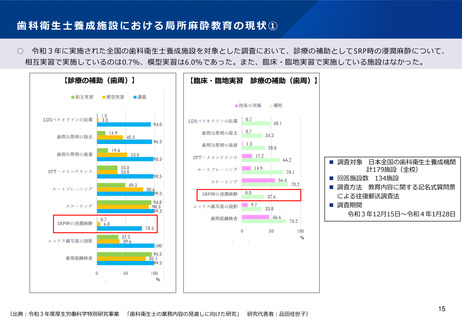

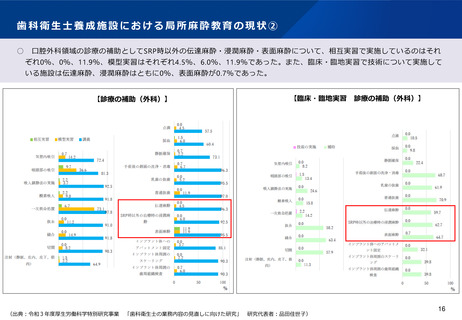

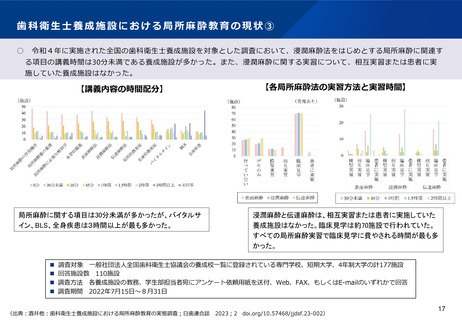

実際に教育の現場でも、浸潤麻酔等に関する実習内容については臨床見学が大半であり、実習はほとんど実施されていない。

一方で、現状において、約3%の歯科衛生士が浸潤麻酔行為を実施しているという調査結果がある。

課題

〇 歯科衛生士の業務のうち、近年、歯科診療の補助行為として、実施している者は多くはないものの、局所

麻酔行為が行われるようになっているが、現状において歯科衛生士養成課程では浸潤麻酔や伝達麻酔に関し

て、講義や見学による実習がほとんどであり、歯科衛生士が実施することを想定した教育はほとんど行われ

ていない。

〇 歯科衛生士の国家試験合格後、研修目標等が定められた臨床研修の仕組みはなく、卒前教育で学んでいな

い業務内容については、勤務先の歯科医療機関でのOJTや関係団体・学会または民間団体等の研修受講等に

よる自己研鑽により習得することが求められる。

20

現状

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

歯科衛生士の業務について、主たる業務については、「歯科予防処置」が第1位である者が約30%で最も多かったが、「歯

科診療補助行為」「歯科保健指導」「口腔衛生処置」のいずれも25%以上であった。また、「口腔機能管理」は約20%とや

や低いものの、幅広く業務が行われている。

歯科診療の補助行為として「実施している」者が最も多かった行為は「義歯の清掃・取り扱い等の指導」、次いで「歯周組

織検査」「歯肉縁下スケーリング」であり、いずれも約8~9割であった。

一方、「実施していない(必要ない)」者が最も多かった行為は「歯科インプラント体およびアバットメントの固定」、次

いで「SRP以外の浸潤麻酔行為」「歯科インプラント上部構造の調整」がいずれも85%前後であった。

近年、歯科衛生士による浸潤麻酔行為について、研修・認定を行う団体がでてきており、関係団体からの疑義照会や要望、

また関係学会による見解が出されており、歯科衛生士が安全に浸潤麻酔行為を行うために必要な体制整備、教育の見直し等

が要望されている。

歯科衛生士養成課程では、全国歯科衛生士教育協議会が作成している「歯科衛生学教育コア・カリキュラム-教育内容ガイド

ライン-(2022年度改訂版)」において、局所麻酔行為については「臨床歯科医学」の「歯科麻酔と全身管理」、「歯科診

療補助論」の「口腔外科治療・歯科麻酔時の診療補助」の項目があるが、歯科診療補助の教育内容は、「局所麻酔時の器

材・薬剤の準備と取り扱いができる」となっており、実施については記載されていない。

実際に教育の現場でも、浸潤麻酔等に関する実習内容については臨床見学が大半であり、実習はほとんど実施されていない。

一方で、現状において、約3%の歯科衛生士が浸潤麻酔行為を実施しているという調査結果がある。

課題

〇 歯科衛生士の業務のうち、近年、歯科診療の補助行為として、実施している者は多くはないものの、局所

麻酔行為が行われるようになっているが、現状において歯科衛生士養成課程では浸潤麻酔や伝達麻酔に関し

て、講義や見学による実習がほとんどであり、歯科衛生士が実施することを想定した教育はほとんど行われ

ていない。

〇 歯科衛生士の国家試験合格後、研修目標等が定められた臨床研修の仕組みはなく、卒前教育で学んでいな

い業務内容については、勤務先の歯科医療機関でのOJTや関係団体・学会または民間団体等の研修受講等に

よる自己研鑽により習得することが求められる。

20