よむ、つかう、まなぶ。

参考資料2-2 歯科衛生士の業務のあり方等に関する検討会(第1回)資料2 (23 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_48064.html |

| 出典情報 | 歯科医療提供体制等に関する検討会(第10回 12/25)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

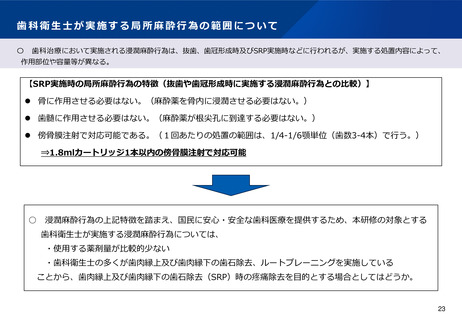

歯科衛生士が実施する局所麻酔行為の範囲について

〇

歯科治療において実施される浸潤麻酔行為は、抜歯、歯冠形成時及びSRP実施時などに行われるが、実施する処置内容によって、

作用部位や容量等が異なる。

【SRP実施時の局所麻酔行為の特徴(抜歯や歯冠形成時に実施する浸潤麻酔行為との比較)】

⚫ 骨に作用させる必要はない。(麻酔薬を骨内に浸潤させる必要はない。)

⚫ 歯髄に作用させる必要はない。(麻酔薬が根尖孔に到達する必要はない。)

⚫ 傍骨膜注射で対応可能である。(1回あたりの処置の範囲は、1/4-1/6顎単位(歯数3-4本)で行う。)

⇒1.8mlカートリッジ1本以内の傍骨膜注射で対応可能

○ 浸潤麻酔行為の上記特徴を踏まえ、国民に安心・安全な歯科医療を提供するため、本研修の対象とする

歯科衛生士が実施する浸潤麻酔行為については、

・使用する薬剤量が比較的少ない

・歯科衛生士の多くが歯肉縁上及び歯肉縁下の歯石除去、ルートプレーニングを実施している

ことから、歯肉縁上及び歯肉縁下の歯石除去(SRP)時の疼痛除去を目的とする場合としてはどうか。

23

〇

歯科治療において実施される浸潤麻酔行為は、抜歯、歯冠形成時及びSRP実施時などに行われるが、実施する処置内容によって、

作用部位や容量等が異なる。

【SRP実施時の局所麻酔行為の特徴(抜歯や歯冠形成時に実施する浸潤麻酔行為との比較)】

⚫ 骨に作用させる必要はない。(麻酔薬を骨内に浸潤させる必要はない。)

⚫ 歯髄に作用させる必要はない。(麻酔薬が根尖孔に到達する必要はない。)

⚫ 傍骨膜注射で対応可能である。(1回あたりの処置の範囲は、1/4-1/6顎単位(歯数3-4本)で行う。)

⇒1.8mlカートリッジ1本以内の傍骨膜注射で対応可能

○ 浸潤麻酔行為の上記特徴を踏まえ、国民に安心・安全な歯科医療を提供するため、本研修の対象とする

歯科衛生士が実施する浸潤麻酔行為については、

・使用する薬剤量が比較的少ない

・歯科衛生士の多くが歯肉縁上及び歯肉縁下の歯石除去、ルートプレーニングを実施している

ことから、歯肉縁上及び歯肉縁下の歯石除去(SRP)時の疼痛除去を目的とする場合としてはどうか。

23