よむ、つかう、まなぶ。

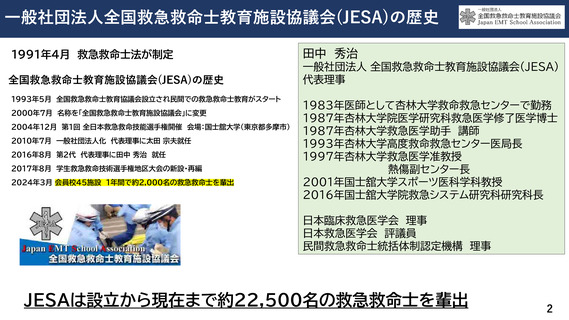

資料1ー4 一般社団法人全国救急救命士教育施設協議会 御提出資料 (40 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/250314/medical02_agenda.html |

| 出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護 ワーキング・グループ(第2回 3/14)《内閣府》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

1

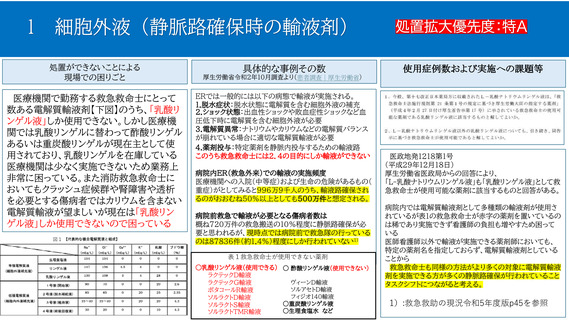

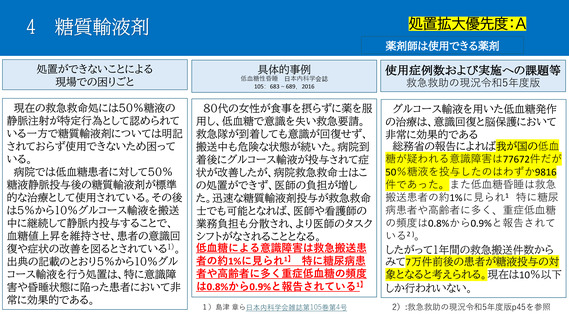

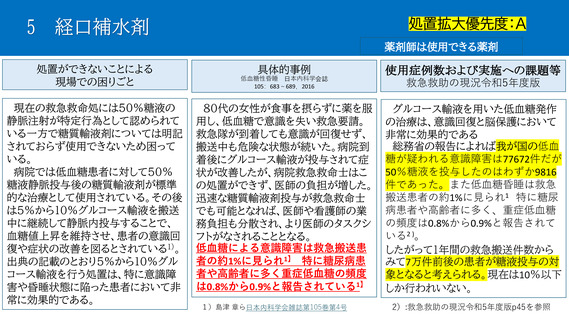

細胞外液(静脈路確保時の輸液剤)

処置ができないことによる

現場での困りごと

医療機関で勤務する救急救命士にとって

数ある電解質輸液剤【下図】のうち、「乳酸リ

ンゲル液」しか使用できない。しかし医療機

関では乳酸リンゲルに替わって酢酸リンゲル

あるいは重炭酸リンゲルが現在主として使

用されており、乳酸リンゲルを在庫している

医療機関は少なく実施できないため業務上

非常に困っている。また消防救急救命士に

おいてもクラッシュ症候群や腎障害や透析

を必要とする傷病者ではカリウムを含まない

電解質輸液が望ましいが現在は「乳酸リン

ゲル液」しか使用できないので困っている

図1

具体的な事例その数

処置拡大優先度:特A

使用症例数および実施への課題等

厚生労働省令和2年10月調査より(患者調査|厚生労働省)

ERでは一般的には以下の病態で輸液が実施される。

1.脱水症状:脱水状態に電解質を含む細胞外液の補充

2.ショック状態:出血性ショックや敗血症性ショックなど血

圧低下時に電解質を含む細胞外液が必要

3.電解質異常:ナトリウムやカリウムなどの電解質バランス

が崩れている場合に適切な電解質輸液が必要

4.薬剤投与:特定薬剤を静脈内投与するための輸液路

このうち救急救命士には2.4の目的にしか輸液ができない

病院内ER(救急外来)での輸液の実施頻度

医療機関への入院(中等症)および生命の危険があるもの(

重症)がとしてみると996万9千人のうち、輸液路確保され

るのがおおむね50%以上としても500万件と想定される。

病院前救急で輸液が必要となる傷病者数は

概ね720万件の救急搬送の10%程度に静脈路確保が必

要と思われるが、現時点では病院前で救急隊の行っている

のは87836件(約1.4%)程度にしか行われていない1)

表1救急救命士が使用できない薬剤

○乳酸リンゲル液(使用できる) ○ 酢酸リンゲル液(使用できない)

ラクテックD輸液

ヴィーンD輸液

ラクテックG輸液

ソルアセトD輸液

ポタコールR輸液

フィジオ140輸液

ソルラクトD輸液

○重炭酸リンゲル液

ソルラクトS輸液

○生理食塩水 など

ソルラクトTMR輸液

医政地発1218第1号

(平成29年12月18日)

厚生労働省医政局からの回答により、

「L-乳酸ナトリウムリンゲル液」も「乳酸リンゲル液」として救

急救命士が使用可能な薬剤に該当するものと回答がある。

病院内では電解質輸液剤として多種類の輸液剤が使用さ

れているが表1の救急救命士が赤字の薬剤を置いているの

は稀であり実施できず看護師の負担も増やすため困って

いる

医師看護師以外で輸液が実施できる薬剤師においても、

特定の薬剤名を指定しておらず、電解質輸液剤としている

ことから

救急救命士も同様の方法がより多くの対象に電解質輸液

剤を実施できる方が多くの静脈路確保が行われていること

タスクシフトにつながると考える。

1):救急救助の現況令和5年度版p45を参照

細胞外液(静脈路確保時の輸液剤)

処置ができないことによる

現場での困りごと

医療機関で勤務する救急救命士にとって

数ある電解質輸液剤【下図】のうち、「乳酸リ

ンゲル液」しか使用できない。しかし医療機

関では乳酸リンゲルに替わって酢酸リンゲル

あるいは重炭酸リンゲルが現在主として使

用されており、乳酸リンゲルを在庫している

医療機関は少なく実施できないため業務上

非常に困っている。また消防救急救命士に

おいてもクラッシュ症候群や腎障害や透析

を必要とする傷病者ではカリウムを含まない

電解質輸液が望ましいが現在は「乳酸リン

ゲル液」しか使用できないので困っている

図1

具体的な事例その数

処置拡大優先度:特A

使用症例数および実施への課題等

厚生労働省令和2年10月調査より(患者調査|厚生労働省)

ERでは一般的には以下の病態で輸液が実施される。

1.脱水症状:脱水状態に電解質を含む細胞外液の補充

2.ショック状態:出血性ショックや敗血症性ショックなど血

圧低下時に電解質を含む細胞外液が必要

3.電解質異常:ナトリウムやカリウムなどの電解質バランス

が崩れている場合に適切な電解質輸液が必要

4.薬剤投与:特定薬剤を静脈内投与するための輸液路

このうち救急救命士には2.4の目的にしか輸液ができない

病院内ER(救急外来)での輸液の実施頻度

医療機関への入院(中等症)および生命の危険があるもの(

重症)がとしてみると996万9千人のうち、輸液路確保され

るのがおおむね50%以上としても500万件と想定される。

病院前救急で輸液が必要となる傷病者数は

概ね720万件の救急搬送の10%程度に静脈路確保が必

要と思われるが、現時点では病院前で救急隊の行っている

のは87836件(約1.4%)程度にしか行われていない1)

表1救急救命士が使用できない薬剤

○乳酸リンゲル液(使用できる) ○ 酢酸リンゲル液(使用できない)

ラクテックD輸液

ヴィーンD輸液

ラクテックG輸液

ソルアセトD輸液

ポタコールR輸液

フィジオ140輸液

ソルラクトD輸液

○重炭酸リンゲル液

ソルラクトS輸液

○生理食塩水 など

ソルラクトTMR輸液

医政地発1218第1号

(平成29年12月18日)

厚生労働省医政局からの回答により、

「L-乳酸ナトリウムリンゲル液」も「乳酸リンゲル液」として救

急救命士が使用可能な薬剤に該当するものと回答がある。

病院内では電解質輸液剤として多種類の輸液剤が使用さ

れているが表1の救急救命士が赤字の薬剤を置いているの

は稀であり実施できず看護師の負担も増やすため困って

いる

医師看護師以外で輸液が実施できる薬剤師においても、

特定の薬剤名を指定しておらず、電解質輸液剤としている

ことから

救急救命士も同様の方法がより多くの対象に電解質輸液

剤を実施できる方が多くの静脈路確保が行われていること

タスクシフトにつながると考える。

1):救急救助の現況令和5年度版p45を参照