よむ、つかう、まなぶ。

資料1ー4 一般社団法人全国救急救命士教育施設協議会 御提出資料 (49 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/250314/medical02_agenda.html |

| 出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護 ワーキング・グループ(第2回 3/14)《内閣府》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

処置拡大優先度:A

10 緊急降圧剤(ニカルジピン投与)

本人および家族が使用できる薬剤

処置ができないことによる

現場での困りごと

具体的事例

使用症例数および実施への

課題等

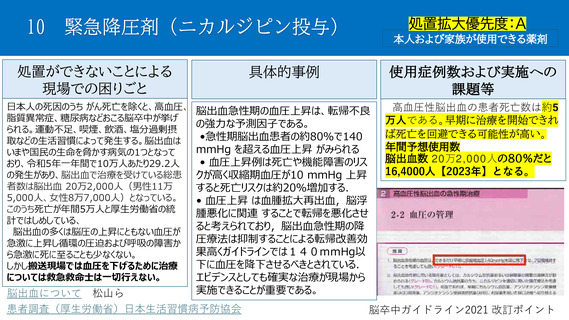

日本人の死因のうち がん死亡を除くと、高血圧、

脂質異常症、糖尿病などおこる脳卒中が挙げ

られる。運動不足、喫煙、飲酒、塩分過剰摂

取などの生活習慣によって発生する。脳出血は

いまや国民の生命を脅かす病気の1つとなって

おり、令和5年一年間で10万人あたり29.2人

の発生があり、脳出血で治療を受けている総患

者数は脳出血 20万2,000人(男性11万

5,000人、女性8万7,000人)となっている。

このうち死亡が年間5万人と厚生労働省の統

計ではしめしている、

脳出血の多くは脳圧の上昇にともない血圧が

急激に上昇し循環の圧迫および呼吸の障害か

ら急激に死に至ることも少なくない。

しかし搬送現場では血圧を下げるために治療

については救急救命士は一切行えない。

脳出血急性期の血圧上昇は、転帰不良

の強力な予測因子である。

•急性期脳出血患者の約80%で140

mmHg を超える血圧上昇 がみられる

• 血圧上昇例は死亡や機能障害のリス

クが高く収縮期血圧が10 mmHg 上昇

すると死亡リスクは約20%増加する.

• 血圧上昇 は血腫拡大再出血,脳浮

腫悪化に関連 することで転帰を悪化させ

ると考えられており,脳出血急性期の降

圧療法は抑制することによる転帰改善効

果高くガイドラインでは140mmHg以

下に血圧を降下させるべきとされている.

エビデンスとしても確実な治療が現場から

実施できることが重要である。

高血圧性脳出血の患者死亡数は約5

万人である。早期に治療を開始できれ

ば死亡を回避できる可能性が高い。

年間予想使用数

脳出血数 20万2,000人の80%だと

16,4000人【2023年】となる。

脳出血について 松山ら

患者調査(厚生労働省)日本生活習慣病予防協会

脳卒中ガイドライン2021 改訂ポイント

10 緊急降圧剤(ニカルジピン投与)

本人および家族が使用できる薬剤

処置ができないことによる

現場での困りごと

具体的事例

使用症例数および実施への

課題等

日本人の死因のうち がん死亡を除くと、高血圧、

脂質異常症、糖尿病などおこる脳卒中が挙げ

られる。運動不足、喫煙、飲酒、塩分過剰摂

取などの生活習慣によって発生する。脳出血は

いまや国民の生命を脅かす病気の1つとなって

おり、令和5年一年間で10万人あたり29.2人

の発生があり、脳出血で治療を受けている総患

者数は脳出血 20万2,000人(男性11万

5,000人、女性8万7,000人)となっている。

このうち死亡が年間5万人と厚生労働省の統

計ではしめしている、

脳出血の多くは脳圧の上昇にともない血圧が

急激に上昇し循環の圧迫および呼吸の障害か

ら急激に死に至ることも少なくない。

しかし搬送現場では血圧を下げるために治療

については救急救命士は一切行えない。

脳出血急性期の血圧上昇は、転帰不良

の強力な予測因子である。

•急性期脳出血患者の約80%で140

mmHg を超える血圧上昇 がみられる

• 血圧上昇例は死亡や機能障害のリス

クが高く収縮期血圧が10 mmHg 上昇

すると死亡リスクは約20%増加する.

• 血圧上昇 は血腫拡大再出血,脳浮

腫悪化に関連 することで転帰を悪化させ

ると考えられており,脳出血急性期の降

圧療法は抑制することによる転帰改善効

果高くガイドラインでは140mmHg以

下に血圧を降下させるべきとされている.

エビデンスとしても確実な治療が現場から

実施できることが重要である。

高血圧性脳出血の患者死亡数は約5

万人である。早期に治療を開始できれ

ば死亡を回避できる可能性が高い。

年間予想使用数

脳出血数 20万2,000人の80%だと

16,4000人【2023年】となる。

脳出血について 松山ら

患者調査(厚生労働省)日本生活習慣病予防協会

脳卒中ガイドライン2021 改訂ポイント