よむ、つかう、まなぶ。

介護施設・事業所等で働く方々への身体拘束廃止・防止の手引き 令和7年3月 (12 ページ)

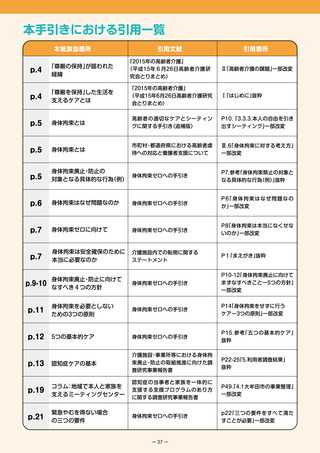

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12304250/001452998.pdf |

| 出典情報 | 介護施設・事業所等で働く方々への身体拘束廃止・防止の手引き(3/25)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

2 身体拘束を必要としないケアの実現

まず、身体拘束を必要としないケアの実現をめざす

本人についてもう一度心身の状態を正確にアセスメントし、身体拘束を必要としないケアを作り出す方向を追求していくこと

が重要である。認知症の行動・心理症状がある場合も、そこには何らかの原因があるのであり、その原因を探り、取り除くことが大

切である。認知症の行動・心理症状の原因は、本人の過去の生活歴等にも関係するが、次のようなことが想定される。

(1)職員の行為や言葉かけが不適当か、またはその意味が

理解できない場合

(4)身体的な不快や苦痛を感じている場合

(5)身の危険を感じている場合

(2)自分の意志にそぐわないと感じている場合

(6)何らかの意思表示をしようとしている場合

(3)不安や孤独を感じている場合

したがって、こうした原因を除去する等の生活環境や状況の改善に努めることが重要である。

3 本人・家族・施設や事業所等での共通意識の醸成

みんなで議論し、共通の意識をもつ

個人それぞれの意識の問題でもある。身体拘束の弊害をしっか

り認識し、どうすれば廃止できるかを、トップも含めた組織全体、

そして本人・家族、本人にかかわっている関係者・関係機関で十分

に議論し、みんなで課題意識を共有し、チームケアを実現してい

く努力が求められる。在宅介護においては、複数法人・事業所で協

議することも有用である。

その際に最も大事なのは「本人中心」という考え方である。中に

は消極的になっている人もいるかもしれないが、そうした人も一

緒に実践することによって理解が進むのが常である。本人や家族

の理解も不可欠である。特に家族に対しては、ミーティングの機

会を設け、身体拘束に対する基本的な考え方や事故の防止策や対

応方針を十分説明し、理解と協力を得なければならない。

4 常に代替的な方法を考えることの重要性

常に代替的な方法を考え、

身体拘束を必要とするケースは極めて限定的に

身体拘束せざるを得ない場合についても、本当に代替する方法

はないのかを常に検討することが求められる。

「仕方がない」

「ど

うしようもない」とみなされて拘束されている人はいないか、拘

束されている人については「なぜ拘束されているのか」を考え、ま

ず、いかに拘束を解除するかを検討することから始める必要があ

る。検討もなく「漫然」と拘束している場合は、直ちに拘束の解除

を試みる。

また、身体拘束の解除に困難が伴う場合であっても、ケア方法

の改善や環境の整備等創意工夫を重ね、解除を実行する。解決方

法が得られない場合には、外部の研究会に参加したり、相談窓口

を利用し、必要な情報を入手し参考にする。

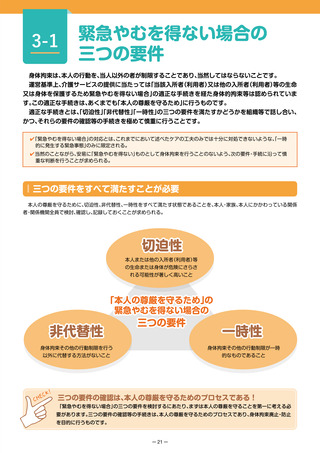

運営基準上「生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場

合」は身体拘束が認められているが、この例外規定は極めて限定

的に考えるべきであり(21頁参照)、すべての場合について身体

拘束を廃止していく姿勢を堅持することが重要である。

「身体拘束ゼロへの手引き」

(平成13年3月 厚生労働省「身体拘束ゼロ作戦推進会議」)一部改変

ー 10 ー

まず、身体拘束を必要としないケアの実現をめざす

本人についてもう一度心身の状態を正確にアセスメントし、身体拘束を必要としないケアを作り出す方向を追求していくこと

が重要である。認知症の行動・心理症状がある場合も、そこには何らかの原因があるのであり、その原因を探り、取り除くことが大

切である。認知症の行動・心理症状の原因は、本人の過去の生活歴等にも関係するが、次のようなことが想定される。

(1)職員の行為や言葉かけが不適当か、またはその意味が

理解できない場合

(4)身体的な不快や苦痛を感じている場合

(5)身の危険を感じている場合

(2)自分の意志にそぐわないと感じている場合

(6)何らかの意思表示をしようとしている場合

(3)不安や孤独を感じている場合

したがって、こうした原因を除去する等の生活環境や状況の改善に努めることが重要である。

3 本人・家族・施設や事業所等での共通意識の醸成

みんなで議論し、共通の意識をもつ

個人それぞれの意識の問題でもある。身体拘束の弊害をしっか

り認識し、どうすれば廃止できるかを、トップも含めた組織全体、

そして本人・家族、本人にかかわっている関係者・関係機関で十分

に議論し、みんなで課題意識を共有し、チームケアを実現してい

く努力が求められる。在宅介護においては、複数法人・事業所で協

議することも有用である。

その際に最も大事なのは「本人中心」という考え方である。中に

は消極的になっている人もいるかもしれないが、そうした人も一

緒に実践することによって理解が進むのが常である。本人や家族

の理解も不可欠である。特に家族に対しては、ミーティングの機

会を設け、身体拘束に対する基本的な考え方や事故の防止策や対

応方針を十分説明し、理解と協力を得なければならない。

4 常に代替的な方法を考えることの重要性

常に代替的な方法を考え、

身体拘束を必要とするケースは極めて限定的に

身体拘束せざるを得ない場合についても、本当に代替する方法

はないのかを常に検討することが求められる。

「仕方がない」

「ど

うしようもない」とみなされて拘束されている人はいないか、拘

束されている人については「なぜ拘束されているのか」を考え、ま

ず、いかに拘束を解除するかを検討することから始める必要があ

る。検討もなく「漫然」と拘束している場合は、直ちに拘束の解除

を試みる。

また、身体拘束の解除に困難が伴う場合であっても、ケア方法

の改善や環境の整備等創意工夫を重ね、解除を実行する。解決方

法が得られない場合には、外部の研究会に参加したり、相談窓口

を利用し、必要な情報を入手し参考にする。

運営基準上「生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場

合」は身体拘束が認められているが、この例外規定は極めて限定

的に考えるべきであり(21頁参照)、すべての場合について身体

拘束を廃止していく姿勢を堅持することが重要である。

「身体拘束ゼロへの手引き」

(平成13年3月 厚生労働省「身体拘束ゼロ作戦推進会議」)一部改変

ー 10 ー