よむ、つかう、まなぶ。

介護施設・事業所等で働く方々への身体拘束廃止・防止の手引き 令和7年3月 (7 ページ)

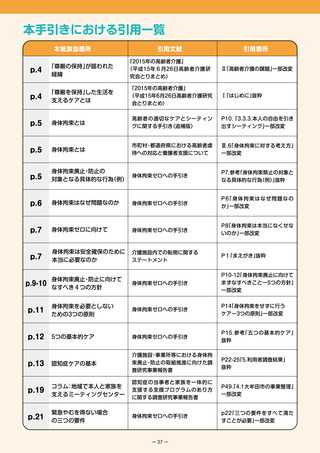

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12304250/001452998.pdf |

| 出典情報 | 介護施設・事業所等で働く方々への身体拘束廃止・防止の手引き(3/25)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

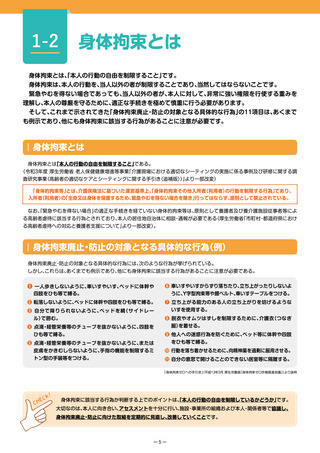

1-2

身体拘束とは

身体拘束とは、

「本人の行動の自由を制限すること」です。

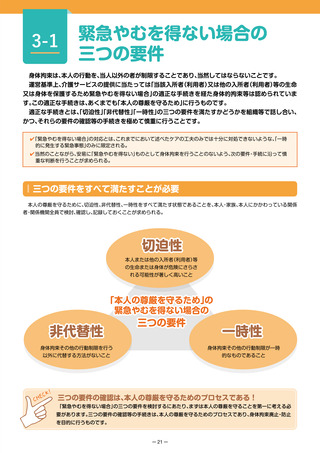

身体拘束は、本人の行動を、当人以外の者が制限することであり、当然してはならないことです。

緊急やむを得ない場合であっても、当人以外の者が、本人に対して、非常に強い権限を行使する重みを

理解し、本人の尊厳を守るために、適正な手続きを極めて慎重に行う必要があります。

そして、これまで示されてきた「身体拘束廃止・防止の対象となる具体的な行為」の11項目は、あくまで

も例示であり、他にも身体拘束に該当する行為があることに注意が必要です。

身体拘束とは

身体拘束とは「本人の行動の自由を制限すること」である。

(令和3年度 厚生労働省 老人保健健康増進等事業「介護現場における適切なシーティングの実施に係る事例及び研修に関する調

査研究事業(高齢者の適切なケアとシーティングに関する手引き〈追補版〉)」より一部改変)

「身体的拘束等」とは、介護保険法に基づいた運営基準上、

「身体的拘束その他入所者(利用者)の行動を制限する行為」であり、

入所者(利用者)の「生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き」行ってはならず、原則として禁止されている。

なお、

「緊急やむを得ない場合」の適正な手続きを経ていない身体的拘束等は、原則として養護者及び養介護施設従事者等によ

る高齢者虐待に該当する行為とされており、本人の居住地自治体に相談・通報が必要である(厚生労働省「市町村・都道府県におけ

る高齢者虐待への対応と養護者支援について」より一部改変)。

身体拘束廃止・防止の対象となる具体的な行為(例)

身体拘束廃止・防止の対象となる具体的な行為には、次のような行為が挙げられている。

しかし、これらは、あくまでも例示であり、他にも身体拘束に該当する行為があることに注意が必要である。

❶ 一人歩きしないように、車いすやいす、ベッドに体幹や

❻ 車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないよ

❷ 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。

❼ 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような

四肢をひも等で縛る。

❸ 自分で降りられないように、ベッドを綱(サイドレー

ル)で囲む。

❹ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢を

ひも等で縛る。

❺ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または

皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミ

トン型の手装等をつける。

うに、Y字型拘束帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける。

いすを使用する。

❽ 脱衣やオムツはずしを制限するために、介護衣(つなぎ

服)を着せる。

❾ 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッド等に体幹や四肢

をひも等で縛る。

❿ 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。

⓫ 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。

「身体拘束ゼロへの手引き」

(平成13年3月 厚生労働省「身体拘束ゼロ作戦推進会議」)より抜粋

身体拘束に該当する行為か判断する上でのポイントは、

「本人の行動の自由を制限しているかどうか」です。

大切なのは、本人に向き合い、アセスメントを十分に行い、施設・事業所の組織および本人・関係者等で協議し、

身体拘束廃止・防止に向けた取組を定期的に見直し、改善していくことです。

ー5ー

身体拘束とは

身体拘束とは、

「本人の行動の自由を制限すること」です。

身体拘束は、本人の行動を、当人以外の者が制限することであり、当然してはならないことです。

緊急やむを得ない場合であっても、当人以外の者が、本人に対して、非常に強い権限を行使する重みを

理解し、本人の尊厳を守るために、適正な手続きを極めて慎重に行う必要があります。

そして、これまで示されてきた「身体拘束廃止・防止の対象となる具体的な行為」の11項目は、あくまで

も例示であり、他にも身体拘束に該当する行為があることに注意が必要です。

身体拘束とは

身体拘束とは「本人の行動の自由を制限すること」である。

(令和3年度 厚生労働省 老人保健健康増進等事業「介護現場における適切なシーティングの実施に係る事例及び研修に関する調

査研究事業(高齢者の適切なケアとシーティングに関する手引き〈追補版〉)」より一部改変)

「身体的拘束等」とは、介護保険法に基づいた運営基準上、

「身体的拘束その他入所者(利用者)の行動を制限する行為」であり、

入所者(利用者)の「生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き」行ってはならず、原則として禁止されている。

なお、

「緊急やむを得ない場合」の適正な手続きを経ていない身体的拘束等は、原則として養護者及び養介護施設従事者等によ

る高齢者虐待に該当する行為とされており、本人の居住地自治体に相談・通報が必要である(厚生労働省「市町村・都道府県におけ

る高齢者虐待への対応と養護者支援について」より一部改変)。

身体拘束廃止・防止の対象となる具体的な行為(例)

身体拘束廃止・防止の対象となる具体的な行為には、次のような行為が挙げられている。

しかし、これらは、あくまでも例示であり、他にも身体拘束に該当する行為があることに注意が必要である。

❶ 一人歩きしないように、車いすやいす、ベッドに体幹や

❻ 車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないよ

❷ 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。

❼ 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような

四肢をひも等で縛る。

❸ 自分で降りられないように、ベッドを綱(サイドレー

ル)で囲む。

❹ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢を

ひも等で縛る。

❺ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または

皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミ

トン型の手装等をつける。

うに、Y字型拘束帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける。

いすを使用する。

❽ 脱衣やオムツはずしを制限するために、介護衣(つなぎ

服)を着せる。

❾ 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッド等に体幹や四肢

をひも等で縛る。

❿ 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。

⓫ 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。

「身体拘束ゼロへの手引き」

(平成13年3月 厚生労働省「身体拘束ゼロ作戦推進会議」)より抜粋

身体拘束に該当する行為か判断する上でのポイントは、

「本人の行動の自由を制限しているかどうか」です。

大切なのは、本人に向き合い、アセスメントを十分に行い、施設・事業所の組織および本人・関係者等で協議し、

身体拘束廃止・防止に向けた取組を定期的に見直し、改善していくことです。

ー5ー