よむ、つかう、まなぶ。

介護施設・事業所等で働く方々への身体拘束廃止・防止の手引き 令和7年3月 (36 ページ)

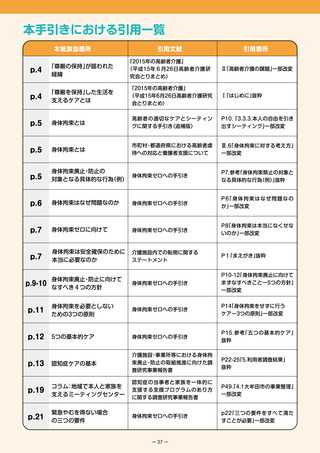

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12304250/001452998.pdf |

| 出典情報 | 介護施設・事業所等で働く方々への身体拘束廃止・防止の手引き(3/25)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

事例⑥ 身体拘束を要しない在宅生活をチームで検討した実践事例

退院前カンファレンスにおいて、身体拘束を要しない在宅生活を検討した実践事例

事例概要

肺炎による入院時に4点柵の身体拘束を受けていたが、退院時のカンファレンスにおいて、在宅

ケアにかかわるフォーマル・インフォーマルな社会資源の関係者が集まり、身体拘束を要しな

い在宅生活について検討した実践事例

本人の

基本情報

・在宅で生活する70代女性(要介護2、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅰ)

・歩行にはふらつきがあり、転倒の危険性が高い。 ・独居、家族が近隣に住み通い介護。

・友人と小学校近くの横断歩道の誘導ボランティアに参加。

検討の経緯

・退院前カンファレンスにおいて、本人、家族、主治医、担当看護職員、担当理学療法士、民生委員、旗振

りボランティアを一緒に行っている友人、訪問看護師、訪問理学療法士、福祉用具専門相談員、居宅

介護支援事業所の管理者、地域包括支援センターの主任介護支援専門員による検討が行われた。

・本人の希望は、自宅に退院し誘導ボランティアを再開することであり、家族も本人の希望を叶えた

いという意向であった。

・入院中には転倒のリスクがあったため、独居再開に向け、本人のベッドを日中のみナースステー

ション近くに移動し、本人がベットから離れて移動する時間帯や動作等について観察(アセスメン

ト)し、在宅ケアのチームへの情報提供を行い、独居の再開に向けて調整を行った。

身体拘束廃止・防止の取組

・在宅生活の実現に向け、介護支援専門員と入院先で調整を行い、退院前の居宅訪問を実施した。訪

問看護師と訪問理学療法士が本人の動作評価を行った結果、下肢の筋力低下によりこれまで行っ

ていた床からの立ち上がりは難しいことがわかったため、低床ベッドの導入を提案した。また、

ベッドからトイレへの移動において、転倒リスクが高いことから、クッション性の高い床材の使用

を提案した。

・介護支援専門員が中心となり、本人の在宅生活の実現に向けたサービス調整を進め、本人が落ち着

かない様子であることが多い16時から18時頃に介護保険のフォーマルサービス※1および、民生委

員や友人、家族等のインフォーマルサービス※2により本人を支援できるようにした。また、福祉用

具専門相談員や訪問理学療法士に依頼し、手すりや家具の配置等の環境整備を実施した。

※1

居宅介護支援、訪問看護、訪問リハ、訪問介護(掃除、買い物、食事準備、片付け等)、福祉用具貸与(ベッド、手すり)、医療機関(主治医による

診察、訪問看護指示書、訪問リハ指示書等)、地域包括支援センター(ケアマネ支援)、緊急通報システム、配食サービス、ごみ回収サービス

※2 傾聴ボランティア、民生委員による訪問等の支援、友人による訪問等の支援、別居の家族による支援(クッション性のある床材の購入、家

事、受診支援、通帳管理、必要時夜間宿泊等)

その後

・身体を拘束されたこと等により険しい顔つきで退院した本人だったが、友人の来訪等を喜び、

「リハ

ビリを頑張らなければ」と意欲と笑顔が増えた。また、在宅サービスの関係者が、トイレ、洗面所、食

事テーブルへの移動を繰り返し見守りながら行った結果、約3週間で家具や手すり等をつたいなが

ら、自力で安定した移動ができるようになった。ボランティア再開に向けてリハビリ中である。

・家族が仕事で忙しいときには、近隣の友人達が代わりに訪問して支援した。

当該関係者・関係機関の身体拘束を要しない在宅生活への取組

・入院時は身体を拘束されていたとしても、在宅に戻るにあたり、入院中から本人が立ち上がる時間の把握等の

アセスメントを行い、フォーマル・インフォーマルな社会資源をフル活用し、在宅生活のシミュレーションを

行い、環境を整備することで、身体拘束を要しない在宅生活は実現できると考える。

ー 34 ー

退院前カンファレンスにおいて、身体拘束を要しない在宅生活を検討した実践事例

事例概要

肺炎による入院時に4点柵の身体拘束を受けていたが、退院時のカンファレンスにおいて、在宅

ケアにかかわるフォーマル・インフォーマルな社会資源の関係者が集まり、身体拘束を要しな

い在宅生活について検討した実践事例

本人の

基本情報

・在宅で生活する70代女性(要介護2、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅰ)

・歩行にはふらつきがあり、転倒の危険性が高い。 ・独居、家族が近隣に住み通い介護。

・友人と小学校近くの横断歩道の誘導ボランティアに参加。

検討の経緯

・退院前カンファレンスにおいて、本人、家族、主治医、担当看護職員、担当理学療法士、民生委員、旗振

りボランティアを一緒に行っている友人、訪問看護師、訪問理学療法士、福祉用具専門相談員、居宅

介護支援事業所の管理者、地域包括支援センターの主任介護支援専門員による検討が行われた。

・本人の希望は、自宅に退院し誘導ボランティアを再開することであり、家族も本人の希望を叶えた

いという意向であった。

・入院中には転倒のリスクがあったため、独居再開に向け、本人のベッドを日中のみナースステー

ション近くに移動し、本人がベットから離れて移動する時間帯や動作等について観察(アセスメン

ト)し、在宅ケアのチームへの情報提供を行い、独居の再開に向けて調整を行った。

身体拘束廃止・防止の取組

・在宅生活の実現に向け、介護支援専門員と入院先で調整を行い、退院前の居宅訪問を実施した。訪

問看護師と訪問理学療法士が本人の動作評価を行った結果、下肢の筋力低下によりこれまで行っ

ていた床からの立ち上がりは難しいことがわかったため、低床ベッドの導入を提案した。また、

ベッドからトイレへの移動において、転倒リスクが高いことから、クッション性の高い床材の使用

を提案した。

・介護支援専門員が中心となり、本人の在宅生活の実現に向けたサービス調整を進め、本人が落ち着

かない様子であることが多い16時から18時頃に介護保険のフォーマルサービス※1および、民生委

員や友人、家族等のインフォーマルサービス※2により本人を支援できるようにした。また、福祉用

具専門相談員や訪問理学療法士に依頼し、手すりや家具の配置等の環境整備を実施した。

※1

居宅介護支援、訪問看護、訪問リハ、訪問介護(掃除、買い物、食事準備、片付け等)、福祉用具貸与(ベッド、手すり)、医療機関(主治医による

診察、訪問看護指示書、訪問リハ指示書等)、地域包括支援センター(ケアマネ支援)、緊急通報システム、配食サービス、ごみ回収サービス

※2 傾聴ボランティア、民生委員による訪問等の支援、友人による訪問等の支援、別居の家族による支援(クッション性のある床材の購入、家

事、受診支援、通帳管理、必要時夜間宿泊等)

その後

・身体を拘束されたこと等により険しい顔つきで退院した本人だったが、友人の来訪等を喜び、

「リハ

ビリを頑張らなければ」と意欲と笑顔が増えた。また、在宅サービスの関係者が、トイレ、洗面所、食

事テーブルへの移動を繰り返し見守りながら行った結果、約3週間で家具や手すり等をつたいなが

ら、自力で安定した移動ができるようになった。ボランティア再開に向けてリハビリ中である。

・家族が仕事で忙しいときには、近隣の友人達が代わりに訪問して支援した。

当該関係者・関係機関の身体拘束を要しない在宅生活への取組

・入院時は身体を拘束されていたとしても、在宅に戻るにあたり、入院中から本人が立ち上がる時間の把握等の

アセスメントを行い、フォーマル・インフォーマルな社会資源をフル活用し、在宅生活のシミュレーションを

行い、環境を整備することで、身体拘束を要しない在宅生活は実現できると考える。

ー 34 ー