よむ、つかう、まなぶ。

介護施設・事業所等で働く方々への身体拘束廃止・防止の手引き 令和7年3月 (13 ページ)

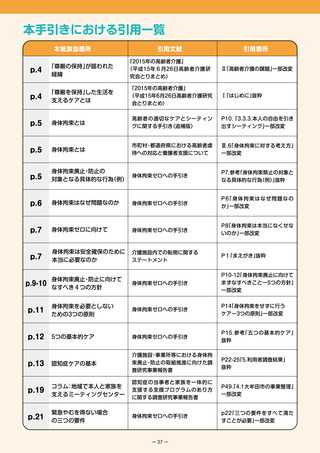

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12304250/001452998.pdf |

| 出典情報 | 介護施設・事業所等で働く方々への身体拘束廃止・防止の手引き(3/25)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

2-2

身体拘束を

必要としないためには

身体拘束を必要としないためには、身体拘束を行わざるを得なくなる要因を特定し、その要因を改善する

ことが求められます。こうした取組によって、施設・事業所等のケアの質の向上や生活環境の改善が図ら

れていくことが期待されます。

身体拘束を必要としないための3つの原則

1 身体拘束を必要とする要因を探り、その要因を改善する

身体拘束をやむを得ず行う理由として、次のような状況を防止するために「必要」といわれることがある。

● 一人歩きや興奮状態での周囲への迷惑行為

● 転倒のおそれのある不安定な歩行や、胃ろう・経鼻経管栄養・点滴等のチューブ類の抜去等の危険な行動

● かきむしりや体をたたき続ける等の自傷行為

● 姿勢が崩れ、体位保持が困難であること

しかし、それらの状況には必ずその人なりの理由等の要因があり、職員のかかわり方や環境に課題があることも少なくない。し

たがって、その人なりの理由等の要因を徹底的に探り、除去あるいは改善する工夫が必要であり、そうすれば身体拘束を行う必要

もなくなるのである。

身体拘束を行う前に、工夫できることはたくさんある。本人がどのような生活をしたいか、本人とともに考えていきたい。

2 5つの基本的ケアを徹底する

まず、基本的なケアを十分に行い、生活のリズムを整えることが重要である。

1 起きる、2 食べる、3 排せつする、4 清潔にする、5 活動する

(アクティビティ)

これらの5つの基本的事項について、その人に合った十分なケアを徹底することである。

例えば、

「③排せつする」ことについては、

「自分で排せつできる」、

「声かけ、見守りがあれば排せつできる」、

「尿意、便意はある

が、部分的に介助が必要」、

「ほとんど自分で排せつできない」といった基本的な状態と、その他の状態のアセスメントを行いつつ、

それをもとに個人ごとの適切なケアを検討する。

こうした基本的事項について、一人一人の状態に合わせた適切なケアを行うことが重要である。また、これらのケアを行う場合

には、一人一人を見守り、接し、触れ合う機会を増やし、伝えたくてもうまく伝えられない気持ちやサインを受け止め、不安や不

快、孤独を少しでも緩和していくことが求められる。

また、生活リズムを整えることに加えて、健康状態を整えることも重要である。医療専門職と連携しながらアセスメントを行

い、本人に応じた最適なケアを行っていきたい。

3 身体拘束廃止・防止をきっかけに「より良いケア」の実現を

このように身体拘束の廃止・防止を実現していく取組は、施設・事業所におけるケアの質の向上や生活環境の改善のきっかけと

なりうる。

「身体拘束廃止・防止」を最終ゴールとせず、身体拘束を廃止していく過程で提起されたさまざまな課題を真摯に受け止

め、よりよいケアの実現に取り組んでいくことが期待される。

「身体拘束ゼロへの手引き」

(平成13年3月 厚生労働省「身体拘束ゼロ作戦推進会議」)一部改変

ー 11 ー

身体拘束を

必要としないためには

身体拘束を必要としないためには、身体拘束を行わざるを得なくなる要因を特定し、その要因を改善する

ことが求められます。こうした取組によって、施設・事業所等のケアの質の向上や生活環境の改善が図ら

れていくことが期待されます。

身体拘束を必要としないための3つの原則

1 身体拘束を必要とする要因を探り、その要因を改善する

身体拘束をやむを得ず行う理由として、次のような状況を防止するために「必要」といわれることがある。

● 一人歩きや興奮状態での周囲への迷惑行為

● 転倒のおそれのある不安定な歩行や、胃ろう・経鼻経管栄養・点滴等のチューブ類の抜去等の危険な行動

● かきむしりや体をたたき続ける等の自傷行為

● 姿勢が崩れ、体位保持が困難であること

しかし、それらの状況には必ずその人なりの理由等の要因があり、職員のかかわり方や環境に課題があることも少なくない。し

たがって、その人なりの理由等の要因を徹底的に探り、除去あるいは改善する工夫が必要であり、そうすれば身体拘束を行う必要

もなくなるのである。

身体拘束を行う前に、工夫できることはたくさんある。本人がどのような生活をしたいか、本人とともに考えていきたい。

2 5つの基本的ケアを徹底する

まず、基本的なケアを十分に行い、生活のリズムを整えることが重要である。

1 起きる、2 食べる、3 排せつする、4 清潔にする、5 活動する

(アクティビティ)

これらの5つの基本的事項について、その人に合った十分なケアを徹底することである。

例えば、

「③排せつする」ことについては、

「自分で排せつできる」、

「声かけ、見守りがあれば排せつできる」、

「尿意、便意はある

が、部分的に介助が必要」、

「ほとんど自分で排せつできない」といった基本的な状態と、その他の状態のアセスメントを行いつつ、

それをもとに個人ごとの適切なケアを検討する。

こうした基本的事項について、一人一人の状態に合わせた適切なケアを行うことが重要である。また、これらのケアを行う場合

には、一人一人を見守り、接し、触れ合う機会を増やし、伝えたくてもうまく伝えられない気持ちやサインを受け止め、不安や不

快、孤独を少しでも緩和していくことが求められる。

また、生活リズムを整えることに加えて、健康状態を整えることも重要である。医療専門職と連携しながらアセスメントを行

い、本人に応じた最適なケアを行っていきたい。

3 身体拘束廃止・防止をきっかけに「より良いケア」の実現を

このように身体拘束の廃止・防止を実現していく取組は、施設・事業所におけるケアの質の向上や生活環境の改善のきっかけと

なりうる。

「身体拘束廃止・防止」を最終ゴールとせず、身体拘束を廃止していく過程で提起されたさまざまな課題を真摯に受け止

め、よりよいケアの実現に取り組んでいくことが期待される。

「身体拘束ゼロへの手引き」

(平成13年3月 厚生労働省「身体拘束ゼロ作戦推進会議」)一部改変

ー 11 ー