よむ、つかう、まなぶ。

介護施設・事業所等で働く方々への身体拘束廃止・防止の手引き 令和7年3月 (31 ページ)

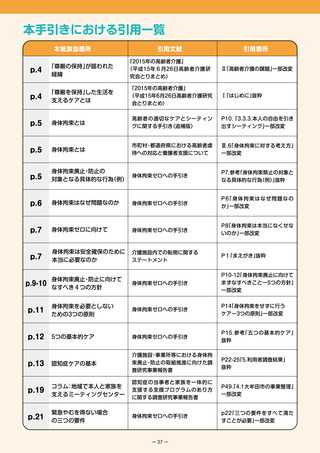

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12304250/001452998.pdf |

| 出典情報 | 介護施設・事業所等で働く方々への身体拘束廃止・防止の手引き(3/25)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

事例① 代替方法の検討を十分に行った実践事例

代替方法の検討を十分に行い、身体拘束を回避した実践事例

事例概要

身体拘束を行わなければ安全性の配慮に欠ける状況であったが、代替する方法(ケアの改善

や環境整備等)について検討できる体制があり、身体拘束を回避した実践事例

本人の

基本情報

・特別養護老人ホームに入居する90代男性(要介護3、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅳ)

・自力歩行可能だが、パーキンソン症状により小刻み歩行。

・レビー小体型認知症による幻視のため、暴言・暴力行為がみられる。

入居直後の状態

・入居前に、家族には身体拘束しない方針であること、そのために転倒や無断外出のリスクがあるこ

とを丁寧に説明し、リスクについて承知したという回答があった。

・小刻み歩行により転倒リスクが高い状態であった。

身体拘束廃止・防止の取組

・居室内での移動を安全に実施できるようにするため、家族に床に敷くジョイントマットを持ち込ん

でいただき、転倒した場合にも大きな怪我につながらないよう配慮した。また、居室内で落ち着いて

座っていただけるよう、本人の動線を考慮して、座りやすい位置にソファを設置した。その際、ソ

ファが本人の行動を妨げないよう工夫した。

・ユニット会議では、施設内で安全に過ごしていただけるよう検討を重ねた。主に、本人が歩いている

場合に無理に止めないこと、本人の認識できる位置から話しかけること、本人が座ろうとしている

際の介助の方法について話し合い、職員間で対応方法を統一した。内部研修でも、本人の担当職員か

ら状況の説明、対応策の周知、多職種における連携の協力依頼を実施した。

その後

・徐々にソファに座り落ち着いて過ごせる時間が増えた。

・ジョイントマットを敷いていたことにより転倒のリスクは軽減していたが、結果的に転倒し骨折に

て入院となった。

・転倒リスク軽減のためのこれまでの取組と、本人の状況について家族とコミュニケーションを図

り、理解していただいていたことにより、特に問題とならなかった。

当該特別養護老人ホームにおける身体拘束廃止・防止の取組

・身体拘束をしないケアを理念として掲げており、研修や会議等さまざまな場で職員に伝えている。

・ケアの場面ごとに身体拘束にあたるのではないかという疑問を常に持ち、自由を制限する、自由な行動を妨げ

るケアになっていないか、自問自答しながら対応している。

・身体拘束は基本的にしないことを、入居時に明確に本人・家族等へ説明を行っている。転倒のリスクがある方

は、自宅でも転倒することが多く、施設で転倒することも考えられるため、できうる対策をすべて行ったなか

での転倒であれば納得されている家族が多い。転倒・骨折したかどうかではなく、アセスメントに基づいた施

設での転倒防止対策と家族の理解を得る継続したコミュニケーションのプロセスが大事であることを職員に

周知している。

・人員、人材は常に不足しており、介護職員の負担は大きい。小さな施設であり、職員間も仲が良く、お互いコ

ミュニケーションをこまめに取りながら、部署関係なく協力する体制を作っている。

ー 29 ー

代替方法の検討を十分に行い、身体拘束を回避した実践事例

事例概要

身体拘束を行わなければ安全性の配慮に欠ける状況であったが、代替する方法(ケアの改善

や環境整備等)について検討できる体制があり、身体拘束を回避した実践事例

本人の

基本情報

・特別養護老人ホームに入居する90代男性(要介護3、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅳ)

・自力歩行可能だが、パーキンソン症状により小刻み歩行。

・レビー小体型認知症による幻視のため、暴言・暴力行為がみられる。

入居直後の状態

・入居前に、家族には身体拘束しない方針であること、そのために転倒や無断外出のリスクがあるこ

とを丁寧に説明し、リスクについて承知したという回答があった。

・小刻み歩行により転倒リスクが高い状態であった。

身体拘束廃止・防止の取組

・居室内での移動を安全に実施できるようにするため、家族に床に敷くジョイントマットを持ち込ん

でいただき、転倒した場合にも大きな怪我につながらないよう配慮した。また、居室内で落ち着いて

座っていただけるよう、本人の動線を考慮して、座りやすい位置にソファを設置した。その際、ソ

ファが本人の行動を妨げないよう工夫した。

・ユニット会議では、施設内で安全に過ごしていただけるよう検討を重ねた。主に、本人が歩いている

場合に無理に止めないこと、本人の認識できる位置から話しかけること、本人が座ろうとしている

際の介助の方法について話し合い、職員間で対応方法を統一した。内部研修でも、本人の担当職員か

ら状況の説明、対応策の周知、多職種における連携の協力依頼を実施した。

その後

・徐々にソファに座り落ち着いて過ごせる時間が増えた。

・ジョイントマットを敷いていたことにより転倒のリスクは軽減していたが、結果的に転倒し骨折に

て入院となった。

・転倒リスク軽減のためのこれまでの取組と、本人の状況について家族とコミュニケーションを図

り、理解していただいていたことにより、特に問題とならなかった。

当該特別養護老人ホームにおける身体拘束廃止・防止の取組

・身体拘束をしないケアを理念として掲げており、研修や会議等さまざまな場で職員に伝えている。

・ケアの場面ごとに身体拘束にあたるのではないかという疑問を常に持ち、自由を制限する、自由な行動を妨げ

るケアになっていないか、自問自答しながら対応している。

・身体拘束は基本的にしないことを、入居時に明確に本人・家族等へ説明を行っている。転倒のリスクがある方

は、自宅でも転倒することが多く、施設で転倒することも考えられるため、できうる対策をすべて行ったなか

での転倒であれば納得されている家族が多い。転倒・骨折したかどうかではなく、アセスメントに基づいた施

設での転倒防止対策と家族の理解を得る継続したコミュニケーションのプロセスが大事であることを職員に

周知している。

・人員、人材は常に不足しており、介護職員の負担は大きい。小さな施設であり、職員間も仲が良く、お互いコ

ミュニケーションをこまめに取りながら、部署関係なく協力する体制を作っている。

ー 29 ー