よむ、つかう、まなぶ。

介護施設・事業所等で働く方々への身体拘束廃止・防止の手引き 令和7年3月 (8 ページ)

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12304250/001452998.pdf |

| 出典情報 | 介護施設・事業所等で働く方々への身体拘束廃止・防止の手引き(3/25)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

1-3

身体拘束はなぜ問題なのか

身体拘束廃止・防止を実現していく第一歩は、ケアにあたる職員のみならず施設・事業所の管理者を含

めた組織全体および保険者等の関係機関が、身体拘束は高齢者の尊厳を害し、その自立を阻害する等の多

くの弊害をもたらすことを認識し、常に意識することです。

1 身体拘束がもたらす多くの弊害

身体拘束は、まず次のような身体的弊害をもたらす。

身体的障害

(1)関節拘縮、筋力低下、四肢の廃用症候群といった身体機能の低下や圧迫部位の褥瘡の発生等の

外的弊害

(2)食欲の低下、心肺機能や感染症への抵抗力の低下等の内的弊害

(3)拘束から逃れるために転倒や転落事故、窒息等の大事故を発生させる危険性

身体拘束は精神的にも大きな弊害をもたらす。

精神的弊害

(1)本人は縛られる理由も分からず、人間としての尊厳を侵害

(2)不安、怒り、屈辱、あきらめ等の精神的苦痛、認知症の進行やせん妄の頻発

(3)拘束されている本人の姿を見た家族に与える精神的苦痛、混乱、罪悪感や後悔

こうした身体拘束の弊害は、社会的にも大きな問題を含んでいる。

社会的障害

(1)看護・介護職員自身の士気の低下

(2)施設・事業所に対する社会的な不信、偏見を引き起こす

(3)身体拘束による本人の心身機能の低下は、その人のQOLを低下させるだけでなく、更なる医療的

処置を生じさせ、経済的にも影響を及ぼす

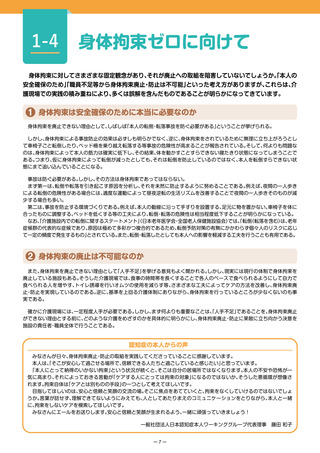

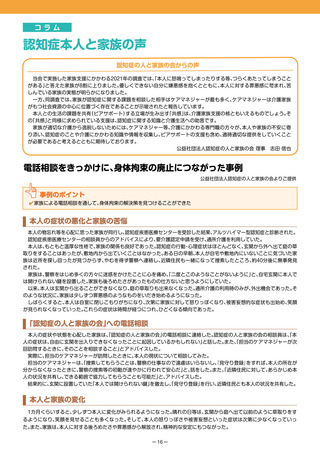

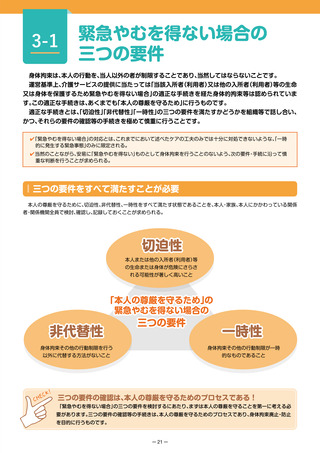

2 拘束が拘束を生む「悪循環」

身体拘束による

「悪循環」

を認識する必要がある。

認知症があり体力も低下している高齢者を拘束すれば、

ますます体力は衰え、

認

知症が進む。

その結果、

せん妄や転倒等の二次的・三次的な障害が生じ、

その対応のために更に拘束を必要とする状況が生み出され

るのである。

最初は「一時的」として始めた身体拘束が、時間の経過とともに、

「常時」の拘束となってしまい、そして、場合によっては身体機

能の低下とともに高齢者の死期を早める結果にもつながりかねない。

身体拘束の廃止は、この「悪循環」を、高齢者の自立促進を図る「よい循環」に変えることを意味しているのである。

安易な検討のもとの身体拘束

身体拘束

本人の精神的・

身体的苦痛

転倒等

リスク増大

体力・生活

機能の低下

拘束が拘束を生む

BPSD

増悪発生

本人の精神的・

身体的苦痛

悪循環

更なる

身体拘束

BPSD

増悪発生

尊厳を損ない、不安・怒り・屈辱・あきらめ等の

精神的苦痛、拘束部位の疼痛等の身体的苦痛

体力の衰えとともに認知症が進行し、

BPSD(認知症の行動・心理症状)の増悪が発生

体力・生活

機能の低下

転倒等

リスク増大

「身体拘束ゼロへの手引き」

(平成13年3月 厚生労働省「身体拘束ゼロ作戦推進会議」)一部改変

ー6ー

関節拘縮、筋力低下、心肺機能低下

身体拘束がゆえに、無理な立ち上がり、

柵の乗り越えにより、重大事故発生

身体拘束が更なる身体拘束を生む結果に

身体拘束はなぜ問題なのか

身体拘束廃止・防止を実現していく第一歩は、ケアにあたる職員のみならず施設・事業所の管理者を含

めた組織全体および保険者等の関係機関が、身体拘束は高齢者の尊厳を害し、その自立を阻害する等の多

くの弊害をもたらすことを認識し、常に意識することです。

1 身体拘束がもたらす多くの弊害

身体拘束は、まず次のような身体的弊害をもたらす。

身体的障害

(1)関節拘縮、筋力低下、四肢の廃用症候群といった身体機能の低下や圧迫部位の褥瘡の発生等の

外的弊害

(2)食欲の低下、心肺機能や感染症への抵抗力の低下等の内的弊害

(3)拘束から逃れるために転倒や転落事故、窒息等の大事故を発生させる危険性

身体拘束は精神的にも大きな弊害をもたらす。

精神的弊害

(1)本人は縛られる理由も分からず、人間としての尊厳を侵害

(2)不安、怒り、屈辱、あきらめ等の精神的苦痛、認知症の進行やせん妄の頻発

(3)拘束されている本人の姿を見た家族に与える精神的苦痛、混乱、罪悪感や後悔

こうした身体拘束の弊害は、社会的にも大きな問題を含んでいる。

社会的障害

(1)看護・介護職員自身の士気の低下

(2)施設・事業所に対する社会的な不信、偏見を引き起こす

(3)身体拘束による本人の心身機能の低下は、その人のQOLを低下させるだけでなく、更なる医療的

処置を生じさせ、経済的にも影響を及ぼす

2 拘束が拘束を生む「悪循環」

身体拘束による

「悪循環」

を認識する必要がある。

認知症があり体力も低下している高齢者を拘束すれば、

ますます体力は衰え、

認

知症が進む。

その結果、

せん妄や転倒等の二次的・三次的な障害が生じ、

その対応のために更に拘束を必要とする状況が生み出され

るのである。

最初は「一時的」として始めた身体拘束が、時間の経過とともに、

「常時」の拘束となってしまい、そして、場合によっては身体機

能の低下とともに高齢者の死期を早める結果にもつながりかねない。

身体拘束の廃止は、この「悪循環」を、高齢者の自立促進を図る「よい循環」に変えることを意味しているのである。

安易な検討のもとの身体拘束

身体拘束

本人の精神的・

身体的苦痛

転倒等

リスク増大

体力・生活

機能の低下

拘束が拘束を生む

BPSD

増悪発生

本人の精神的・

身体的苦痛

悪循環

更なる

身体拘束

BPSD

増悪発生

尊厳を損ない、不安・怒り・屈辱・あきらめ等の

精神的苦痛、拘束部位の疼痛等の身体的苦痛

体力の衰えとともに認知症が進行し、

BPSD(認知症の行動・心理症状)の増悪が発生

体力・生活

機能の低下

転倒等

リスク増大

「身体拘束ゼロへの手引き」

(平成13年3月 厚生労働省「身体拘束ゼロ作戦推進会議」)一部改変

ー6ー

関節拘縮、筋力低下、心肺機能低下

身体拘束がゆえに、無理な立ち上がり、

柵の乗り越えにより、重大事故発生

身体拘束が更なる身体拘束を生む結果に