よむ、つかう、まなぶ。

介護施設・事業所等で働く方々への身体拘束廃止・防止の手引き 令和7年3月 (24 ページ)

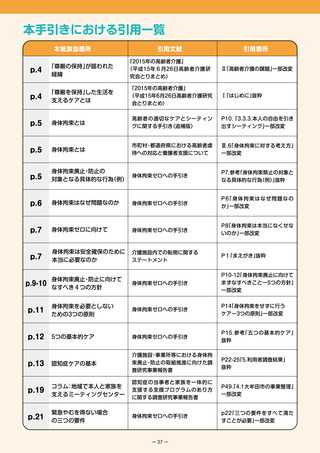

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12304250/001452998.pdf |

| 出典情報 | 介護施設・事業所等で働く方々への身体拘束廃止・防止の手引き(3/25)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

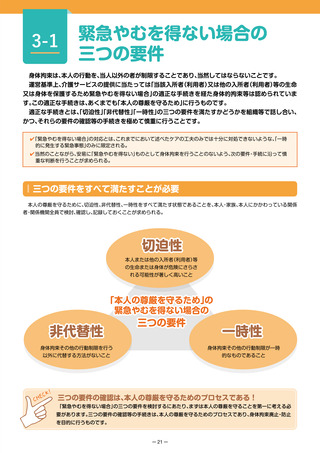

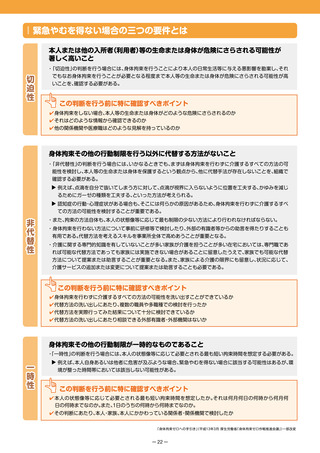

緊急やむを得ない場合の三つの要件とは

本人または他の入所者(利用者)等の生命または身体が危険にさらされる可能性が

著しく高いこと

切迫性

・「切迫性」の判断を行う場合には、身体拘束を行うことにより本人の日常生活等に与える悪影響を勘案し、それ

でもなお身体拘束を行うことが必要となる程度まで本人等の生命または身体が危険にさらされる可能性が高

いことを、確認する必要がある。

この判断を行う前に特に確認すべきポイント

✔身体拘束をしない場合、本人等の生命または身体がどのような危険にさらされるのか

✔それはどのような情報から確認できるのか

✔他の関係機関や医療職はどのような見解を持っているのか

身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法がないこと

・「非代替性」の判断を行う場合には、いかなるときでも、まずは身体拘束を行わずに介護するすべての方法の可

能性を検討し、本人等の生命または身体を保護するという観点から、他に代替手法が存在しないことを、組織で

▼

確認する必要がある。

例えば、点滴を自分で抜いてしまう方に対して、点滴が視界に入らないように位置を工夫する、かゆみを減じ

▼

るためにガーゼの種類を工夫する、といった方法が考えられる。

認知症の行動・心理症状がある場合も、そこには何らかの原因があるため、身体拘束を行わずに介護するすべ

非代替性

ての方法の可能性を検討することが重要である。

・また、拘束の方法自体も、本人の状態像等に応じて最も制限の少ない方法により行われなければならない。

・身体拘束を行わない方法について事前に研修等で検討したり、外部の有識者等からの助言を得たりすることも

有用である。代替方法を考えるスキルを事業所全体で高めあうことが重要となる。

・介護に関する専門的知識を有していないことが多い家族が介護を担うことが多い在宅においては、専門職であ

れば可能な代替方法であっても家族には実施できない場合があることに留意したうえで、家族でも可能な代替

方法について提案または助言することが重要となる。また、家族による介護の限界にも留意し、状況に応じて、

介護サービスの追加または変更について提案または助言することも必要である。

この判断を行う前に特に確認すべきポイント

✔身体拘束を行わずに介護するすべての方法の可能性を洗い出すことができているか

✔代替方法の洗い出しにあたり、複数の職員や多職種での検討を行ったか

✔代替方法を実際行ってみた結果について十分に検討できているか

✔代替方法の洗い出しにあたり相談できる外部有識者・外部機関はないか

身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること

▼

一時性

・

「一時性」の判断を行う場合には、本人の状態像等に応じて必要とされる最も短い拘束時間を想定する必要がある。

例えば、本人自身あるいは他者に危害が及ぶような場合、緊急やむを得ない場合に該当する可能性はあるが、環

境が整った時間帯においては該当しない可能性がある。

この判断を行う前に特に確認すべきポイント

✔ 本人の状態像等に応じて必要とされる最も短い拘束時間を想定したか。それは何月何日の何時から何月何

日の何時までなのか。また、1日のうちの何時から何時までなのか。

✔その判断にあたり、本人・家族、本人にかかわっている関係者・関係機関で検討したか

「身体拘束ゼロへの手引き」

( 平成13年3月 厚生労働省「身体拘束ゼロ作戦推進会議」)一部改変

ー 22 ー

本人または他の入所者(利用者)等の生命または身体が危険にさらされる可能性が

著しく高いこと

切迫性

・「切迫性」の判断を行う場合には、身体拘束を行うことにより本人の日常生活等に与える悪影響を勘案し、それ

でもなお身体拘束を行うことが必要となる程度まで本人等の生命または身体が危険にさらされる可能性が高

いことを、確認する必要がある。

この判断を行う前に特に確認すべきポイント

✔身体拘束をしない場合、本人等の生命または身体がどのような危険にさらされるのか

✔それはどのような情報から確認できるのか

✔他の関係機関や医療職はどのような見解を持っているのか

身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法がないこと

・「非代替性」の判断を行う場合には、いかなるときでも、まずは身体拘束を行わずに介護するすべての方法の可

能性を検討し、本人等の生命または身体を保護するという観点から、他に代替手法が存在しないことを、組織で

▼

確認する必要がある。

例えば、点滴を自分で抜いてしまう方に対して、点滴が視界に入らないように位置を工夫する、かゆみを減じ

▼

るためにガーゼの種類を工夫する、といった方法が考えられる。

認知症の行動・心理症状がある場合も、そこには何らかの原因があるため、身体拘束を行わずに介護するすべ

非代替性

ての方法の可能性を検討することが重要である。

・また、拘束の方法自体も、本人の状態像等に応じて最も制限の少ない方法により行われなければならない。

・身体拘束を行わない方法について事前に研修等で検討したり、外部の有識者等からの助言を得たりすることも

有用である。代替方法を考えるスキルを事業所全体で高めあうことが重要となる。

・介護に関する専門的知識を有していないことが多い家族が介護を担うことが多い在宅においては、専門職であ

れば可能な代替方法であっても家族には実施できない場合があることに留意したうえで、家族でも可能な代替

方法について提案または助言することが重要となる。また、家族による介護の限界にも留意し、状況に応じて、

介護サービスの追加または変更について提案または助言することも必要である。

この判断を行う前に特に確認すべきポイント

✔身体拘束を行わずに介護するすべての方法の可能性を洗い出すことができているか

✔代替方法の洗い出しにあたり、複数の職員や多職種での検討を行ったか

✔代替方法を実際行ってみた結果について十分に検討できているか

✔代替方法の洗い出しにあたり相談できる外部有識者・外部機関はないか

身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること

▼

一時性

・

「一時性」の判断を行う場合には、本人の状態像等に応じて必要とされる最も短い拘束時間を想定する必要がある。

例えば、本人自身あるいは他者に危害が及ぶような場合、緊急やむを得ない場合に該当する可能性はあるが、環

境が整った時間帯においては該当しない可能性がある。

この判断を行う前に特に確認すべきポイント

✔ 本人の状態像等に応じて必要とされる最も短い拘束時間を想定したか。それは何月何日の何時から何月何

日の何時までなのか。また、1日のうちの何時から何時までなのか。

✔その判断にあたり、本人・家族、本人にかかわっている関係者・関係機関で検討したか

「身体拘束ゼロへの手引き」

( 平成13年3月 厚生労働省「身体拘束ゼロ作戦推進会議」)一部改変

ー 22 ー