よむ、つかう、まなぶ。

介護施設・事業所等で働く方々への身体拘束廃止・防止の手引き 令和7年3月 (33 ページ)

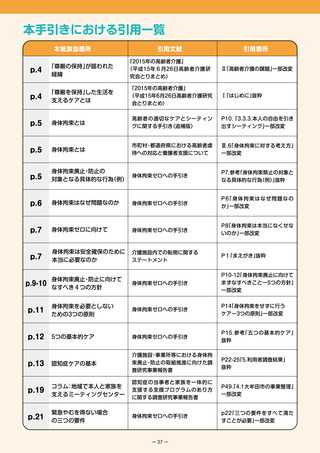

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12304250/001452998.pdf |

| 出典情報 | 介護施設・事業所等で働く方々への身体拘束廃止・防止の手引き(3/25)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

事例③ 地域連携により身体拘束廃止・防止に取り組んだ実践事例

地域内での関係者の連携を通して身体拘束廃止・防止に取り組んだ実践事例

事例概要

地域見守りネットワークや地域の他事業所との合同委員会の開催を通して身体拘束廃止・

防止に取り組んだ実践事例

本人の

基本情報

・グループホーム(認知症対応型共同生活介護)に入居する80代女性(要介護2、認知症高齢

者の日常生活自立度J2)

・杖歩行は自力で可能。 ・2年前に夫が他界。

入居直後の状態

・グループホーム入居前は自宅にて一人で暮らしていた。家族は遠方で暮らしており、認知症の症状

により、グループホームへ入居することとなった。

・2年前に夫が他界したことの認識が難しく、夫の食事を作るために帰りたい、という訴えが入居初

期から続いていた。

・コミュニケーションが図れる方であったため、入居初期は、夫が他界していること等事実を説明し

ていたが、理解いただくのが難しかった。

身体拘束廃止・防止の取組

・日に複数回、自宅に帰り、夫が家にいるかどうか確認しようとする行動が続いたため、今後の対応に

ついて施設および家族で話し合った。

・法人の理念・方針として、

「本人の意思と選択をもとに暮らし支援する」かかわりを目指しているこ

とから、本人の気持ちを尊重する、本人の想いに寄り添うにはどのような対応をすべきか、検討を重

ねた。

・検討の結果、夫は生きているという本人の認識を否定せず、行動を止めず、毎日職員とともにグルー

プホームから1.5km離れた家の様子を、徒歩や車で一緒に見に行くことを決めた。なお、行政の見守

りネットワークにも登録し、一人で外出されたときの対応方針もホーム内で共有した。

その後

・毎日の自宅への往復を、3年半継続した。このかかわりを続けたことで、グループホームは自分を押

さえつける場ではないという認識に変化した様子で、どこか思い詰めた表情だったのが、穏やかな

表情となり、その後は落ち着いてホームで過ごすことができるようになった。

当該グループホームにおける身体拘束廃止・防止の取組

地域の他事業所と連携した身体拘束廃止取組委員会の合同開催

・当グループホームでは、同法人の他のグループホームと、他法人のグループホーム2事業所とともに身体拘束

廃止委員会を合同開催し、事例の報告や検討、意見交換、研修の計画等を行っている。

・合同開催以前は、2カ月に1度、ホーム内で委員会を開催していたが、回を重ねるごとに議題に行き詰ってし

まった。意義のある委員会とするための方策をホーム内で検討したところ、他の事業所との話し合いや比較を

することによって、ケアの見直しや向上につながるのではないか、と考えた。

・第1回委員会の出席者は法人理事長、法人GHの2事業所の各管理者、地区区長である。その後、3カ月ごとに

委員会を実施。現在は出席者として、他法人GHの管理者2名が参加している。委員会の議題としては、セン

サーマットの考え方やスピーチロックの考え方や対応等、多岐にわたる。

・他事業所の対応事例を踏まえて自ホームの職員研修等に落とし込むことによって、職員同士の話し合いが活

性化し、身体拘束廃止・防止に関する職員の意識が高まった。

ー 31 ー

地域内での関係者の連携を通して身体拘束廃止・防止に取り組んだ実践事例

事例概要

地域見守りネットワークや地域の他事業所との合同委員会の開催を通して身体拘束廃止・

防止に取り組んだ実践事例

本人の

基本情報

・グループホーム(認知症対応型共同生活介護)に入居する80代女性(要介護2、認知症高齢

者の日常生活自立度J2)

・杖歩行は自力で可能。 ・2年前に夫が他界。

入居直後の状態

・グループホーム入居前は自宅にて一人で暮らしていた。家族は遠方で暮らしており、認知症の症状

により、グループホームへ入居することとなった。

・2年前に夫が他界したことの認識が難しく、夫の食事を作るために帰りたい、という訴えが入居初

期から続いていた。

・コミュニケーションが図れる方であったため、入居初期は、夫が他界していること等事実を説明し

ていたが、理解いただくのが難しかった。

身体拘束廃止・防止の取組

・日に複数回、自宅に帰り、夫が家にいるかどうか確認しようとする行動が続いたため、今後の対応に

ついて施設および家族で話し合った。

・法人の理念・方針として、

「本人の意思と選択をもとに暮らし支援する」かかわりを目指しているこ

とから、本人の気持ちを尊重する、本人の想いに寄り添うにはどのような対応をすべきか、検討を重

ねた。

・検討の結果、夫は生きているという本人の認識を否定せず、行動を止めず、毎日職員とともにグルー

プホームから1.5km離れた家の様子を、徒歩や車で一緒に見に行くことを決めた。なお、行政の見守

りネットワークにも登録し、一人で外出されたときの対応方針もホーム内で共有した。

その後

・毎日の自宅への往復を、3年半継続した。このかかわりを続けたことで、グループホームは自分を押

さえつける場ではないという認識に変化した様子で、どこか思い詰めた表情だったのが、穏やかな

表情となり、その後は落ち着いてホームで過ごすことができるようになった。

当該グループホームにおける身体拘束廃止・防止の取組

地域の他事業所と連携した身体拘束廃止取組委員会の合同開催

・当グループホームでは、同法人の他のグループホームと、他法人のグループホーム2事業所とともに身体拘束

廃止委員会を合同開催し、事例の報告や検討、意見交換、研修の計画等を行っている。

・合同開催以前は、2カ月に1度、ホーム内で委員会を開催していたが、回を重ねるごとに議題に行き詰ってし

まった。意義のある委員会とするための方策をホーム内で検討したところ、他の事業所との話し合いや比較を

することによって、ケアの見直しや向上につながるのではないか、と考えた。

・第1回委員会の出席者は法人理事長、法人GHの2事業所の各管理者、地区区長である。その後、3カ月ごとに

委員会を実施。現在は出席者として、他法人GHの管理者2名が参加している。委員会の議題としては、セン

サーマットの考え方やスピーチロックの考え方や対応等、多岐にわたる。

・他事業所の対応事例を踏まえて自ホームの職員研修等に落とし込むことによって、職員同士の話し合いが活

性化し、身体拘束廃止・防止に関する職員の意識が高まった。

ー 31 ー