よむ、つかう、まなぶ。

介護施設・事業所等で働く方々への身体拘束廃止・防止の手引き 令和7年3月 (32 ページ)

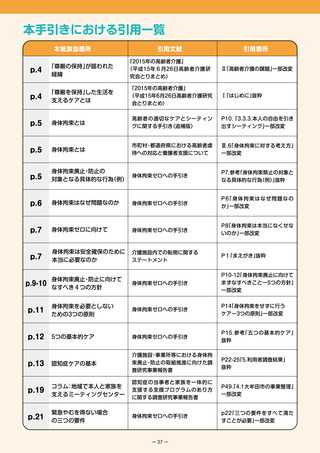

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12304250/001452998.pdf |

| 出典情報 | 介護施設・事業所等で働く方々への身体拘束廃止・防止の手引き(3/25)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

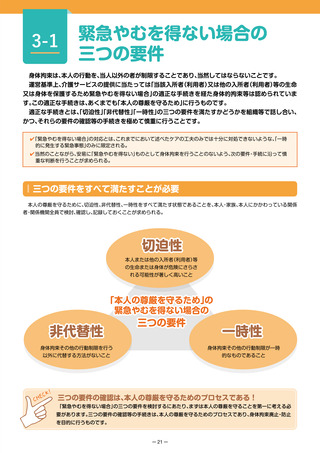

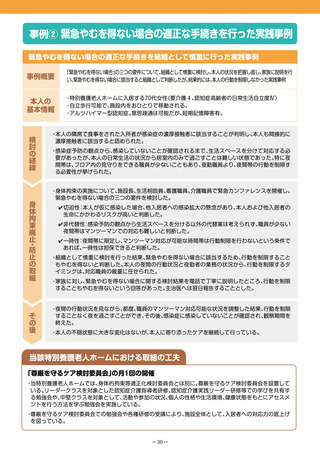

事例② 緊急やむを得ない場合の適正な手続きを行った実践事例

緊急やむを得ない場合の適正な手続きを組織として慎重に行った実践事例

事例概要

「緊急やむを得ない場合」の三つの要件について、組織として慎重に検討し、本人の状況を把握し直し、家族に説明を行

い、緊急やむを得ない場合に該当すると組織として判断したが、結果的には、本人の行動を制限しなかった実践事例

本人の

基本情報

・特別養護老人ホームに入居する70代女性(要介護4、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅳ)

・自立歩行可能で、施設内をおひとりで移動される。

・アルツハイマー型認知症。意思疎通は可能だが、短期記憶障害有。

検討の経緯

・本人の隣席で食事をされた入所者が感染症の濃厚接触者に該当することが判明し、本人も間接的に

濃厚接触者に該当すると認められた。

・感染症予防の観点から、感染していないことが確認されるまで、生活スペースを分けて対応する必

要があったが、本人の日常生活の状況から居室内のみで過ごすことは難しい状態であった。特に夜

間帯は、フロア内の見守りをできる職員が少ないこともあり、夜勤職員より、夜間帯の行動を制限す

る必要性が挙げられた。

身体拘束廃止・防止の取組

・身体拘束の実施について、施設長、生活相談員、看護職員、介護職員で緊急カンファレンスを開催し、

緊急やむを得ない場合の三つの要件を検討した。

✔切迫性:本人が仮に感染した場合、他入居者への感染拡大の懸念があり、本人および他入居者の

生命にかかわるリスクが高いと判断した。

✔非代替性:感染予防の観点から生活スペースを分ける以外の代替案は考えられず、職員が少ない

夜間帯はマンツーマンでの対応も難しいと判断した。

✔一時性:夜間帯に限定し、マンツーマン対応が可能な時間帯は行動制限を行わないという条件で

あれば、一時性は担保できると判断した。

・組織として慎重に検討を行った結果、緊急やむを得ない場合に該当するため、行動を制限すること

もやむを得ないと判断した。本人の夜間の行動状況と夜勤者の業務の状況から、行動を制限するタ

イミングは、対応職員の裁量に任せられた。

・家族に対し、緊急やむを得ない場合に関する検討結果を電話で丁寧に説明したところ、行動を制限

することもやむを得ないという回答があった。主治医へは翌日報告することとした。

その後

・夜間の行動状況を見ながら、都度、職員のマンツーマン対応可能な状況を調整した結果、行動を制限

することなく夜を過ごすことができ、その後、感染症に感染していないことが確認され、観察期間を

終えた。

・本人の不穏状態に大きな変化はないが、本人に寄り添ったケアを継続して行っている。

当該特別養護老人ホームにおける取組の工夫

「尊厳を守るケア検討委員会」の月1回の開催

・当特別養護老人ホームでは、身体的拘束等適正化検討委員会とは別に、尊厳を守るケア検討委員会を設置して

いる。リーダークラスを対象とした認知症介護指導者研修、認知症介護実践リーダー研修等での学びを共有す

る勉強会や、中堅クラスを対象として、活動や参加の状況、個人の性格や生活環境、健康状態をもとにアセスメ

ントを行う方法を学ぶ勉強会を実施している。

・尊厳を守るケア検討委員会での勉強会や各種研修の受講により、施設全体として、入居者への対応力の底上げ

を図っている。

ー 30 ー

緊急やむを得ない場合の適正な手続きを組織として慎重に行った実践事例

事例概要

「緊急やむを得ない場合」の三つの要件について、組織として慎重に検討し、本人の状況を把握し直し、家族に説明を行

い、緊急やむを得ない場合に該当すると組織として判断したが、結果的には、本人の行動を制限しなかった実践事例

本人の

基本情報

・特別養護老人ホームに入居する70代女性(要介護4、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅳ)

・自立歩行可能で、施設内をおひとりで移動される。

・アルツハイマー型認知症。意思疎通は可能だが、短期記憶障害有。

検討の経緯

・本人の隣席で食事をされた入所者が感染症の濃厚接触者に該当することが判明し、本人も間接的に

濃厚接触者に該当すると認められた。

・感染症予防の観点から、感染していないことが確認されるまで、生活スペースを分けて対応する必

要があったが、本人の日常生活の状況から居室内のみで過ごすことは難しい状態であった。特に夜

間帯は、フロア内の見守りをできる職員が少ないこともあり、夜勤職員より、夜間帯の行動を制限す

る必要性が挙げられた。

身体拘束廃止・防止の取組

・身体拘束の実施について、施設長、生活相談員、看護職員、介護職員で緊急カンファレンスを開催し、

緊急やむを得ない場合の三つの要件を検討した。

✔切迫性:本人が仮に感染した場合、他入居者への感染拡大の懸念があり、本人および他入居者の

生命にかかわるリスクが高いと判断した。

✔非代替性:感染予防の観点から生活スペースを分ける以外の代替案は考えられず、職員が少ない

夜間帯はマンツーマンでの対応も難しいと判断した。

✔一時性:夜間帯に限定し、マンツーマン対応が可能な時間帯は行動制限を行わないという条件で

あれば、一時性は担保できると判断した。

・組織として慎重に検討を行った結果、緊急やむを得ない場合に該当するため、行動を制限すること

もやむを得ないと判断した。本人の夜間の行動状況と夜勤者の業務の状況から、行動を制限するタ

イミングは、対応職員の裁量に任せられた。

・家族に対し、緊急やむを得ない場合に関する検討結果を電話で丁寧に説明したところ、行動を制限

することもやむを得ないという回答があった。主治医へは翌日報告することとした。

その後

・夜間の行動状況を見ながら、都度、職員のマンツーマン対応可能な状況を調整した結果、行動を制限

することなく夜を過ごすことができ、その後、感染症に感染していないことが確認され、観察期間を

終えた。

・本人の不穏状態に大きな変化はないが、本人に寄り添ったケアを継続して行っている。

当該特別養護老人ホームにおける取組の工夫

「尊厳を守るケア検討委員会」の月1回の開催

・当特別養護老人ホームでは、身体的拘束等適正化検討委員会とは別に、尊厳を守るケア検討委員会を設置して

いる。リーダークラスを対象とした認知症介護指導者研修、認知症介護実践リーダー研修等での学びを共有す

る勉強会や、中堅クラスを対象として、活動や参加の状況、個人の性格や生活環境、健康状態をもとにアセスメ

ントを行う方法を学ぶ勉強会を実施している。

・尊厳を守るケア検討委員会での勉強会や各種研修の受講により、施設全体として、入居者への対応力の底上げ

を図っている。

ー 30 ー