よむ、つかう、まなぶ。

介護施設・事業所等で働く方々への身体拘束廃止・防止の手引き 令和7年3月 (9 ページ)

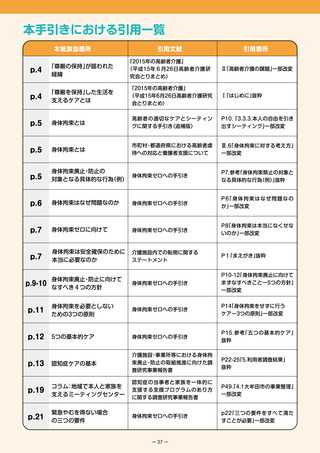

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12304250/001452998.pdf |

| 出典情報 | 介護施設・事業所等で働く方々への身体拘束廃止・防止の手引き(3/25)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

1-4

身体拘束ゼロに向けて

身体拘束に対してさまざまな固定観念があり、それが廃止への取組を阻害していないでしょうか。

「本人の

安全確保のため」

「職員不足等から身体拘束廃止・防止は不可能」といった考え方がありますが、これらは、介

護現場での実践の積み重ねにより、多くは誤解を含んだものであることが明らかになってきています。

1 身体拘束は安全確保のために本当に必要なのか

身体拘束を廃止できない理由として、しばしば「本人の転倒・転落事故を防ぐ必要がある」ということが挙げられる。

しかし、身体拘束による事故防止の効果は必ずしも明らかでなく、逆に、身体拘束をされているために無理に立ち上がろうとし

て車椅子ごと転倒したり、ベッド柵を乗り越え転落する等事故の危険性が高まることが報告されている。そして、何よりも問題な

のは、身体拘束によって本人の筋力は確実に低下し、その結果、体を動かすことすらできない寝たきり状態になってしまうことで

ある。つまり、仮に身体拘束によって転倒が減ったとしても、それは転倒を防止しているのではなく、本人を転倒すらできない状

態にまで追い込んでいることになる。

事故は防ぐ必要がある。しかし、その方法は身体拘束であってはならない。

まず第一は、転倒や転落を引き起こす原因を分析し、それを未然に防止するように努めることである。例えば、夜間の一人歩き

による転倒の危険性がある場合には、適度な運動によって昼夜逆転の生活リズムを改善することで夜間の一人歩きそのものが減

少する場合も多い。

第二は、事故を防止する環境づくりである。例えば、本人の動線に沿って手すりを設置する、足元に物を置かない、車椅子を体に

合ったものに調整する、ベッドを低くする等の工夫により、転倒・転落の危険性は相当程度低下することが明らかになっている。

なお、

「介護施設内での転倒に関するステートメント」

(日本老年医学会・全国老人保健施設協会)

では、

「転倒

(転落を含む)

は、

老年

症候群の代表的な症候であり、

原因は極めて多彩かつ複合的であるため、

転倒予防対策の有無にかかわらず個々人のリスクに応じ

て一定の頻度で発生するもの」

とされている。

また、

転倒・転落したとしても本人への影響を軽減する工夫を行うことも有用である。

2 身体拘束の廃止は不可能なのか

また、身体拘束を廃止できない理由として「人手不足」を挙げる意見もよく聞かれる。しかし、現実には現行の体制で身体拘束を

廃止している施設もある。そうした介護現場では、食事の時間帯を長くすることで各人のペースで食べられるようにして自力で

食べられる人を増やす、トイレ誘導を行いオムツの使用を減らす等、さまざまな工夫によってケアの方法を改善し、身体拘束廃

止・防止を実現しているのである。逆に、基準を上回る介護体制にありながら、身体拘束を行っているところが少なくないのも事

実である。

確かに介護現場には、一定程度人手が必要である。しかし、まず何よりも重要なことは、

「人手不足」であることを、身体拘束廃止

ができない理由とする前に、どのような介護をめざすのかを具体的に明らかにし、身体拘束廃止・防止に果敢に立ち向かう決意を

施設の責任者・職員全体で行うことである。

認知症の本人からの声

みなさんが日々、身体拘束廃止・防止の取組を実践してくださっていることに感謝しています。

本人は、

「そこが安心して過ごせる場所で、信頼できる人たちと過ごしていると感じたい」と思っています。

「本人にとって納得のいかない拘束」という状況が続くと、そこは自分の居場所ではなくなります。本人の不安や恐怖が一

気に高まり、それによっておきる言動が「ケアする人にとっては拘束の対象」になるのではないか、そうした悪循環が想像さ

れます。拘束自体は「ケアとは別ものの手段」の一つとして考えてほしいです。

目指してほしいのは、安心と信頼と笑顔の交流の場。そこに焦点をあてていくと、拘束をなくしていけるのではないでしょ

うか。言葉が話せず、理解できてないようにみえても、人としてあたりまえのコミュニケーションをとりながら、本人と一緒

に、拘束をしないケアを模索してほしいです。

みなさんにエールをお送りします。安心と信頼と笑顔が生まれるよう、一緒に頑張っていきましょう!

一般社団法人日本認知症本人ワーキンググループ代表理事

ー7ー

藤田 和子

身体拘束ゼロに向けて

身体拘束に対してさまざまな固定観念があり、それが廃止への取組を阻害していないでしょうか。

「本人の

安全確保のため」

「職員不足等から身体拘束廃止・防止は不可能」といった考え方がありますが、これらは、介

護現場での実践の積み重ねにより、多くは誤解を含んだものであることが明らかになってきています。

1 身体拘束は安全確保のために本当に必要なのか

身体拘束を廃止できない理由として、しばしば「本人の転倒・転落事故を防ぐ必要がある」ということが挙げられる。

しかし、身体拘束による事故防止の効果は必ずしも明らかでなく、逆に、身体拘束をされているために無理に立ち上がろうとし

て車椅子ごと転倒したり、ベッド柵を乗り越え転落する等事故の危険性が高まることが報告されている。そして、何よりも問題な

のは、身体拘束によって本人の筋力は確実に低下し、その結果、体を動かすことすらできない寝たきり状態になってしまうことで

ある。つまり、仮に身体拘束によって転倒が減ったとしても、それは転倒を防止しているのではなく、本人を転倒すらできない状

態にまで追い込んでいることになる。

事故は防ぐ必要がある。しかし、その方法は身体拘束であってはならない。

まず第一は、転倒や転落を引き起こす原因を分析し、それを未然に防止するように努めることである。例えば、夜間の一人歩き

による転倒の危険性がある場合には、適度な運動によって昼夜逆転の生活リズムを改善することで夜間の一人歩きそのものが減

少する場合も多い。

第二は、事故を防止する環境づくりである。例えば、本人の動線に沿って手すりを設置する、足元に物を置かない、車椅子を体に

合ったものに調整する、ベッドを低くする等の工夫により、転倒・転落の危険性は相当程度低下することが明らかになっている。

なお、

「介護施設内での転倒に関するステートメント」

(日本老年医学会・全国老人保健施設協会)

では、

「転倒

(転落を含む)

は、

老年

症候群の代表的な症候であり、

原因は極めて多彩かつ複合的であるため、

転倒予防対策の有無にかかわらず個々人のリスクに応じ

て一定の頻度で発生するもの」

とされている。

また、

転倒・転落したとしても本人への影響を軽減する工夫を行うことも有用である。

2 身体拘束の廃止は不可能なのか

また、身体拘束を廃止できない理由として「人手不足」を挙げる意見もよく聞かれる。しかし、現実には現行の体制で身体拘束を

廃止している施設もある。そうした介護現場では、食事の時間帯を長くすることで各人のペースで食べられるようにして自力で

食べられる人を増やす、トイレ誘導を行いオムツの使用を減らす等、さまざまな工夫によってケアの方法を改善し、身体拘束廃

止・防止を実現しているのである。逆に、基準を上回る介護体制にありながら、身体拘束を行っているところが少なくないのも事

実である。

確かに介護現場には、一定程度人手が必要である。しかし、まず何よりも重要なことは、

「人手不足」であることを、身体拘束廃止

ができない理由とする前に、どのような介護をめざすのかを具体的に明らかにし、身体拘束廃止・防止に果敢に立ち向かう決意を

施設の責任者・職員全体で行うことである。

認知症の本人からの声

みなさんが日々、身体拘束廃止・防止の取組を実践してくださっていることに感謝しています。

本人は、

「そこが安心して過ごせる場所で、信頼できる人たちと過ごしていると感じたい」と思っています。

「本人にとって納得のいかない拘束」という状況が続くと、そこは自分の居場所ではなくなります。本人の不安や恐怖が一

気に高まり、それによっておきる言動が「ケアする人にとっては拘束の対象」になるのではないか、そうした悪循環が想像さ

れます。拘束自体は「ケアとは別ものの手段」の一つとして考えてほしいです。

目指してほしいのは、安心と信頼と笑顔の交流の場。そこに焦点をあてていくと、拘束をなくしていけるのではないでしょ

うか。言葉が話せず、理解できてないようにみえても、人としてあたりまえのコミュニケーションをとりながら、本人と一緒

に、拘束をしないケアを模索してほしいです。

みなさんにエールをお送りします。安心と信頼と笑顔が生まれるよう、一緒に頑張っていきましょう!

一般社団法人日本認知症本人ワーキンググループ代表理事

ー7ー

藤田 和子