よむ、つかう、まなぶ。

介護施設・事業所等で働く方々への身体拘束廃止・防止の手引き 令和7年3月 (15 ページ)

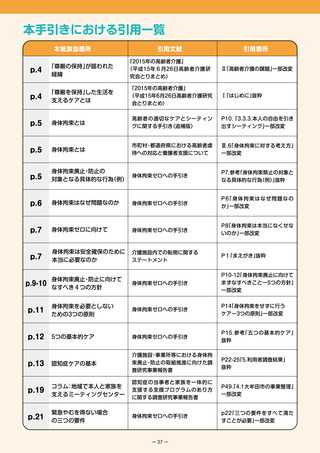

出典

| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12304250/001452998.pdf |

| 出典情報 | 介護施設・事業所等で働く方々への身体拘束廃止・防止の手引き(3/25)《厚生労働省》 |

ページ画像

ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。

低解像度画像をダウンロード

プレーンテキスト

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。

テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

認知症ケアの基本

認知症の症状への対応の難しさが、身体拘束を行う理由として挙げられることがある*。

しかし、その背景には、認知症という病気や症状のあらわれ方、あるいは認知症ケアの考え方やプロセスへの理解不足が隠れて

いる場合がある。前ページの「ケアの基本」に加えて、

「認知症ケアの基本」を共有することが大切である。

パーソン・センタード・ケア と 認知症基本法

パーソン・センタード・ケアの考え方

パーソン・センタード・ケア(Person Centered Care)とは、その人を中心にしたケアという意味であり、イギリスの心

理学者トム・キットウッドにより提唱された。

パーソン・センタード・ケアでは、本人のこれまで生きてきた歴史や人間性、今の生活に重点をおいてケアを考えていく。

そのため、

「認知症の人は意味不明な行動をする」

「何も理解できない」などと考えて、介護する側がすべてを決めてしまい、

それを強いるようなことはしない。主役はあくまで本人であり、認知症という病気とともにある人をひとりの「人」として尊

重し、その人の声を丁寧に聴き、またその人の立場に立って考え、ケアを選択していく。

共生社会をめざした『認知症基本法』の施行と“新しい認知症観”

わが国では、令和6(2024)年に『共生社会の実現を推進するための認知症基本法』が施行されている。

この法律では、認知症の人を含めた国民一人一人がその個性と能力を十分に発揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ支え

合いながら共生する活力ある社会(=共生社会)の実現を推進することを目的としている。そのため、

「認知症の人の意思決

定の支援及び権利利益の保護」が、基本的施策のひとつにおかれている。

また、本法に基づく『認知症施策推進基本計画』の中では、

「認知症になったら何もできなくなるのではなく、認知症になっ

てからも、一人一人が個人としてできること・やりたいことがあり、住み慣れた地域で仲間等とつながりながら、希望をもっ

て自分らしく暮らし続けることができる」という、“新しい認知症観”に立つことが謳われている。

「認知症」の理解 と ケアの基本

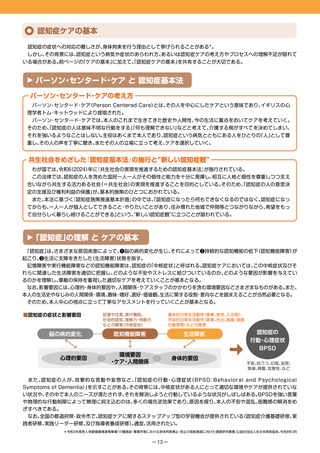

「認知症」は、さまざまな原因疾患によって、❶脳の病的変化が生じ、それによって❷持続的な認知機能の低下(認知機能障害)が

起こり、❸生活に支障をきたした(生活障害)状態を指す。

記憶障害や実行機能障害などの認知機能障害は、認知症の「中核症状」と呼ばれる。認知症ケアにおいては、この中核症状及びそ

れらに関連した生活障害を適切に把握し、どのような不安やストレスに結びついているのか、どのような要因が影響を与えてい

るのかを理解し、尊厳の保持を重視した適切なケアを考えていくことが基本となる。

なお、影響要因には、心理的・身体的要因や、人間関係・ケアスタッフのかかわりを含む環境要因などさまざまなものがある。また、

本人の生活史やなじみの人間関係・環境、趣味・嗜好、選好・価値観、生活に関する役割・意向などを踏まえることが当然必要となる。

そのため、本人中心の視点に立って丁寧なアセスメントを行っていくことが基本となる。

■認知症の症状と影響要因

脳の病的変化

心理的要因

記憶や注意、実行機能、

社会的認知、理解力・判断力

などの障害(中核症状)

基本的日常生活動作(食事、排泄、入浴等)、

手段的日常生活動作(家事、外出、服薬・金銭

の管理等)などの障害

認知機能障害

生活障害

環境要因

・ケア・人間関係

身体的要因

認知症の

行動・心理症状

BPSD

不安、抑うつ、幻覚、妄想、

焦燥、興奮、攻撃性、など

また、認知症の人が、攻撃的な言動や妄想など、

「 認知症の行動・心理症状(BPSD:Behavioral and Psychological

Symptoms of Dementia)」を示すことがある。その背景には、中核症状がある人にとって適切な環境やケアが提供されていな

い状況や、その中で本人のニーズが満たされず、それを解消しようと行動しているような状況がしばしばある。BPSDを強い言葉

や物理的な行動制限によって無理に抑え込むのは、多くの場合逆効果であり、原因を探り、本人の不安や混乱、困難感の解消をめ

ざすべきである。

なお、全国の都道府県・政令市で、認知症ケアに関するステップアップ型の学習機会が提供されている(認知症介護基礎研修、実

践者研修、実践リーダー研修、及び指導者養成研修)。適宜、活用されたい。

*令和5年度老人保健健康増進等事業「介護施設・事業所等における身体拘束廃止・防止の取組推進に向けた調査研究事業」公益社団法人全日本病院協会、令和6年3月

ー 13 ー

認知症の症状への対応の難しさが、身体拘束を行う理由として挙げられることがある*。

しかし、その背景には、認知症という病気や症状のあらわれ方、あるいは認知症ケアの考え方やプロセスへの理解不足が隠れて

いる場合がある。前ページの「ケアの基本」に加えて、

「認知症ケアの基本」を共有することが大切である。

パーソン・センタード・ケア と 認知症基本法

パーソン・センタード・ケアの考え方

パーソン・センタード・ケア(Person Centered Care)とは、その人を中心にしたケアという意味であり、イギリスの心

理学者トム・キットウッドにより提唱された。

パーソン・センタード・ケアでは、本人のこれまで生きてきた歴史や人間性、今の生活に重点をおいてケアを考えていく。

そのため、

「認知症の人は意味不明な行動をする」

「何も理解できない」などと考えて、介護する側がすべてを決めてしまい、

それを強いるようなことはしない。主役はあくまで本人であり、認知症という病気とともにある人をひとりの「人」として尊

重し、その人の声を丁寧に聴き、またその人の立場に立って考え、ケアを選択していく。

共生社会をめざした『認知症基本法』の施行と“新しい認知症観”

わが国では、令和6(2024)年に『共生社会の実現を推進するための認知症基本法』が施行されている。

この法律では、認知症の人を含めた国民一人一人がその個性と能力を十分に発揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ支え

合いながら共生する活力ある社会(=共生社会)の実現を推進することを目的としている。そのため、

「認知症の人の意思決

定の支援及び権利利益の保護」が、基本的施策のひとつにおかれている。

また、本法に基づく『認知症施策推進基本計画』の中では、

「認知症になったら何もできなくなるのではなく、認知症になっ

てからも、一人一人が個人としてできること・やりたいことがあり、住み慣れた地域で仲間等とつながりながら、希望をもっ

て自分らしく暮らし続けることができる」という、“新しい認知症観”に立つことが謳われている。

「認知症」の理解 と ケアの基本

「認知症」は、さまざまな原因疾患によって、❶脳の病的変化が生じ、それによって❷持続的な認知機能の低下(認知機能障害)が

起こり、❸生活に支障をきたした(生活障害)状態を指す。

記憶障害や実行機能障害などの認知機能障害は、認知症の「中核症状」と呼ばれる。認知症ケアにおいては、この中核症状及びそ

れらに関連した生活障害を適切に把握し、どのような不安やストレスに結びついているのか、どのような要因が影響を与えてい

るのかを理解し、尊厳の保持を重視した適切なケアを考えていくことが基本となる。

なお、影響要因には、心理的・身体的要因や、人間関係・ケアスタッフのかかわりを含む環境要因などさまざまなものがある。また、

本人の生活史やなじみの人間関係・環境、趣味・嗜好、選好・価値観、生活に関する役割・意向などを踏まえることが当然必要となる。

そのため、本人中心の視点に立って丁寧なアセスメントを行っていくことが基本となる。

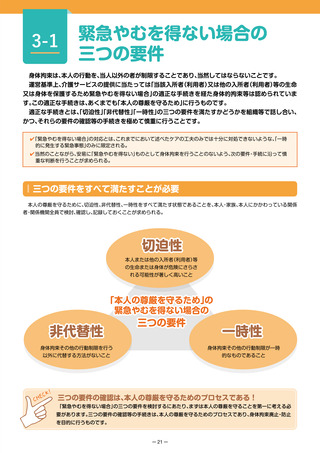

■認知症の症状と影響要因

脳の病的変化

心理的要因

記憶や注意、実行機能、

社会的認知、理解力・判断力

などの障害(中核症状)

基本的日常生活動作(食事、排泄、入浴等)、

手段的日常生活動作(家事、外出、服薬・金銭

の管理等)などの障害

認知機能障害

生活障害

環境要因

・ケア・人間関係

身体的要因

認知症の

行動・心理症状

BPSD

不安、抑うつ、幻覚、妄想、

焦燥、興奮、攻撃性、など

また、認知症の人が、攻撃的な言動や妄想など、

「 認知症の行動・心理症状(BPSD:Behavioral and Psychological

Symptoms of Dementia)」を示すことがある。その背景には、中核症状がある人にとって適切な環境やケアが提供されていな

い状況や、その中で本人のニーズが満たされず、それを解消しようと行動しているような状況がしばしばある。BPSDを強い言葉

や物理的な行動制限によって無理に抑え込むのは、多くの場合逆効果であり、原因を探り、本人の不安や混乱、困難感の解消をめ

ざすべきである。

なお、全国の都道府県・政令市で、認知症ケアに関するステップアップ型の学習機会が提供されている(認知症介護基礎研修、実

践者研修、実践リーダー研修、及び指導者養成研修)。適宜、活用されたい。

*令和5年度老人保健健康増進等事業「介護施設・事業所等における身体拘束廃止・防止の取組推進に向けた調査研究事業」公益社団法人全日本病院協会、令和6年3月

ー 13 ー